Im Jahr 1886 veröffentlichte Leo Tolstoi eine Kurzgeschichte mit dem Titel „Wie viel Land braucht ein Mann?“ Sein Protagonist, ein armer Bauer namens Pahóm, träumt davon, Landbesitzer zu werden. Er denkt: „Wenn ich viel Land hätte, müsste ich den Teufel selbst nicht fürchten!“ Der Teufel hört zu und beschließt, eine Reihe von Ereignissen zu inszenieren. Pahóm leiht sich Geld, um mehr Land zu kaufen. Er züchtet Vieh und baut Mais an und wird wohlhabend. Er verkauft sein Land mit Gewinn und zieht in ein neues Gebiet, wo er riesige Gebiete zu niedrigen Preisen kaufen kann. Kurzzeitig ist er zufrieden, aber je mehr er sich an seinen neuen Wohlstand gewöhnt, desto unzufriedener wird er. Er muss immer noch Land pachten, um Weizen anzubauen, und er streitet sich mit ärmeren Menschen um dasselbe Land. Noch mehr zu besitzen würde alles einfacher machen.

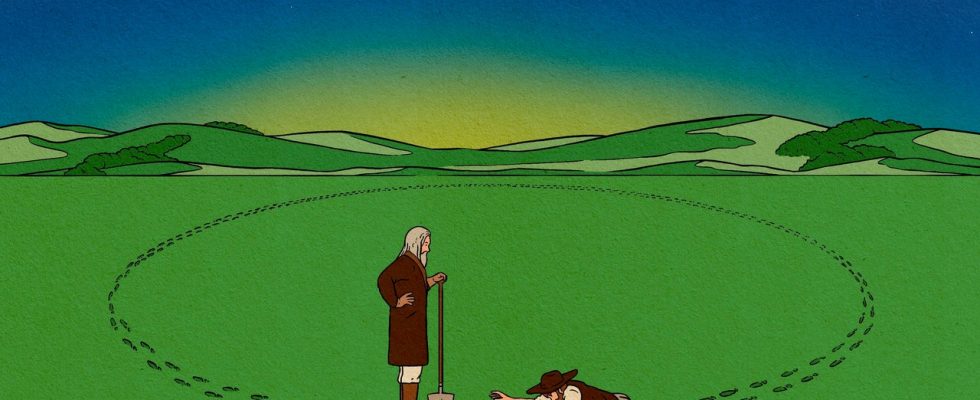

Pahóm hört bald von den Baskhíren, einer entfernten Gemeinschaft von Menschen, die auf einer fruchtbaren Ebene an einem Fluss leben und Land für fast nichts verkaufen. Er kauft Tee, Wein und andere Geschenke und reist ihnen entgegen. Ihr Chef erklärt, dass sie tageweise Land verkaufen. Für den winzigen Preis von tausend Rubel kann Pahóm so viel Land bekommen, wie er an einem Wandertag zurücklegen kann, solange er vor Sonnenuntergang zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Am nächsten Morgen macht sich Pahóm auf den Weg durch das hohe Gras der Steppe. Je weiter er geht, desto besser erscheint ihm das Land. Er geht immer schneller, immer weiter, verführt von fernen Aussichten. Dann beginnt die Sonne dem Horizont entgegenzurutschen. Er dreht sich um, aber die Müdigkeit stellt sich ein. Seine Füße bekommen blaue Flecken, sein Herz hämmert und sein Hemd und seine Hose sind schweißdurchtränkt. Mit schmerzenden Beinen stürmt er den Hügel hinauf zum Häuptling, der ausruft: „Er hat viel Land gewonnen!“ Doch Pahóm ist bereits zusammengebrochen und aus seinem Mund fließt ein Blutstrahl. Die Baskhír schnalzen voller Mitleid mit der Zunge, und dann nimmt Pahóms Diener den Spaten und schaufelt ein einfaches, sechs Fuß langes Grab. Die Frage im Titel der Geschichte ist beantwortet: Das ist alles, was ein Mann an Land braucht.

Tolstoi war kein Ökonom; Tatsächlich ging er so verschwenderisch mit Geld um, dass er einmal das Landgut seiner Familie bei einem Kartenspiel verlor. Aber „Wie viel Land braucht ein Mann?“ enthält viele Erkenntnisse über Geld, Psychologie und wirtschaftliches Denken. Pahóm, der um jeden Preis Wachstum anstrebt, versucht nur, seinen Gewinn zu maximieren; Er expandiert unermüdlich in neue Bereiche wahrgenommener Chancen und ignoriert dabei negative „Äußerlichkeiten“ wie den erschöpften Boden und den Schaden, den er seinen Beziehungen zufügt. Eine Zeit lang scheint sein Expansionszyklus ein Erfolg zu sein, und in jeder Phase hat Pahóm offenbar gute Gründe für eine Expansion. Seine Nachbarn sind widerlich; nicht zu mieten ist effizienter; Gutes Land ist billig. Im engeren Sinne verhält er sich rational.

Doch eine Reihe scheinbar rationaler Entscheidungen gipfelt irgendwie in einer Katastrophe. Anstatt die Ressourcen, die er bereits hat, zu genießen, wird Pahóm mit jedem neuen Wohlstandsniveau schnell unzufrieden und kehrt zu einem früheren Glücksniveau zurück. Am Ende der Geschichte, wenn er völlig erschöpft ist, könnte er sich leicht dafür entscheiden, seine tausend Rubel einzubüßen, sich im Gras auszuruhen und dann gemächlich zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Dennoch glaubt er, dass er so viel Mühe investiert hat, dass es töricht wäre, damit aufzuhören, und investiert weiterhin mehr Energie in ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Kurz vor seinem Tod erkennt Pahóm seinen grundlegenden Fehler. „Ich habe zu viel verstanden und die ganze Sache ruiniert“, denkt er. Wie konnte ein kalkuliertes Geschäftsvorhaben so schrecklich schiefgehen?

Eine Möglichkeit, Pahóms Unglück zu verstehen, wäre zu sagen, dass er nicht klar denken konnte. Heutzutage sprechen Verhaltensökonomen, die sich mit der Psychologie des Wirtschaftslebens befassen, von der „hedonischen Tretmühle“ und dem „Irrtum der versunkenen Kosten“ und betrachten sie als Denkfehler; Sie würden wahrscheinlich sagen, dass Pahóm diesen Denkmustern zum Opfer fällt. Aber Tolstoi betrachtete dieselben Muster anders als Risiken innerhalb einer Landschaft moralischer Möglichkeiten. Der Teufel selbst nutzt sie, um Macht über Pahóms Seele zu erlangen; Die von ihnen inspirierte Erwerbssucht hat moralische Konsequenzen und deformiert Pahóms Überzeugungen und Verhalten. Vor dem Eingreifen des Teufels hatte Pahóm bescheidene Werte: „Das Leben eines Bauern ist zwar nicht fett, aber lang“, sagt seine Frau zu Beginn der Geschichte. „Wir werden nie reich, aber wir werden immer genug zu essen haben.“ Ihm stand ein Leben frei von selbstzerstörerischer Gier zur Verfügung. Doch als Tolstois Geschichte zu Ende geht, erscheint Pahóm das stark eingeschränkte Interesse der Baskhírs an Reichtum nicht als Herausforderung für seine eigenen Werte, sondern als Geschäftsmöglichkeit; er empfindet sie nicht als weise, sondern als „unwissend“.

Tolstoi sah im wirtschaftlichen Denken eine moralische Dimension. Es gab eine Zeit, in der das auch Mainstream-Ökonomen sahen. „Es scheint von Tag zu Tag klarer zu sein, dass das moralische Problem unserer Zeit mit der Liebe zum Geld zu tun hat“, schrieb der Ökonom John Maynard Keynes 1925. Keynes erkannte wie Tolstoi, dass viele wichtige Themen der Ökonomie unausweichlich moralisch und politisch sind: Der „Meisterökonom“, schrieb er bei einer anderen Gelegenheit, „muss bis zu einem gewissen Grad Mathematiker, Historiker, Staatsmann, Philosoph sein.“ Mit einem Optimismus, der sich als verfrüht erwies, beschrieb Keynes eine Zukunft, in der „die Liebe zum Geld als Besitz – im Unterschied zur Liebe zum Geld als Mittel zu den Freuden und Realitäten des Lebens – als das erkannt wird, was sie ist, nämlich als etwas Ekelhaftes.“ Morbidität.” Er kritisierte den „dekadenten“ und „individualistischen“ Charakter des internationalen Kapitalismus nach dem Ersten Weltkrieg und schrieb: „Er ist nicht intelligent, er ist nicht schön, er ist nicht gerecht, er ist nicht tugendhaft.“

Heutzutage ist es schwer vorstellbar, dass viele Mainstream-Ökonomen eine solche moralische und ästhetische Sprache verwenden. Stattdessen stützt sich die Wirtschaftswissenschaft auf ein technokratisches, quasi-wissenschaftliches Vokabular, das die ethischen und politischen Fragen verdeckt, die den Kern der Disziplin ausmachen. In einem Aufsatz von 1953 argumentierte Milton Friedman beispielsweise, dass die Wirtschaftswissenschaften „eine ‚objektive‘ Wissenschaft sein könnten, im genau gleichen Sinne wie alle anderen Naturwissenschaften.“ Unzählige andere Ökonomen haben diese Ansicht in der Folge übernommen. Aus dieser Perspektive sind die moralischen Bewertungen von Keynes, Tolstoi oder irgendjemandem anderen irrelevant. Diese Haltung der wissenschaftlichen Unparteilichkeit ermöglicht es Mainstream-Ökonomen, alle möglichen zweifelhaften Behauptungen – dass Wirtschaftswachstum eine hohe Ungleichheit erfordert, dass eine zunehmende Unternehmenskonzentration unvermeidlich ist oder dass Menschen nur aus Verzweiflung zur Arbeit motiviert werden können – in die Politik und den Diskurs zu schmuggeln. Dies wird zu einer Entschuldigung für die Aufrechterhaltung des Status quo, der als Ergebnis unvermeidlicher und unveränderlicher „Gesetze“ dargestellt wird. Um es mit dem berühmten Satz von Margaret Thatcher zu sagen: „Es gibt keine Alternative.“

Und doch scheinen einige Ökonomen, die die Haltung von Keynes und Tolstoi wiederbeleben, offener für die Idee zu sein, dass die Ökonomie ein Zweig der politischen Philosophie ist. Thomas Piketty hat „die mächtige Illusion ewiger Stabilität beschrieben, zu der der unkritische Einsatz der Mathematik in den Sozialwissenschaften manchmal führt.“ Der Ökonom Albert Hirschman schlug vor, dass die Spitzen der Gesellschaft häufig versuchen, „die breite Öffentlichkeit zu beeindrucken“, indem sie verkünden, dass ihr Status das „unvermeidliche Ergebnis aktueller Prozesse“ sei. Er fuhr fort: „Aber liegt es nach so vielen gescheiterten Prophezeiungen nicht im Interesse der Sozialwissenschaft, sich der Komplexität zuzuwenden, sei es unter Einbußen ihres Anspruchs auf Vorhersagekraft?“ Im Jahr 1900 schlug Tolstoi in einem Buch mit dem Titel „Die Sklaverei unserer Zeit“ einige der gleichen Töne an. „Am Ende des 18. Jahrhunderts begannen die Menschen in Europa nach und nach zu verstehen, dass das, was als natürliche und unvermeidliche Form des Wirtschaftslebens erschien, nämlich die Lage der Bauern, die völlig in der Macht ihrer Herren standen, falsch war , ungerecht und unmoralisch und forderte eine Änderung“, schrieb er. Man kann die Gesetze der Physik nicht ändern. Sie können jedoch die Regeln des Wirtschaftsspiels ändern.

Aber wie sollen wir sie ändern? Man kann sich eine Zukunft vorstellen, in der die Menschen auf Wirtschaftssysteme zurückblicken, die den wahren Preis von Gütern – einschließlich ihrer Auswirkungen auf Arbeitnehmer, die Natur und künftige Generationen – nicht widerspiegeln – als unbestritten falsch. Sie halten die derzeitigen Unternehmenseigentumsmodelle, die beispielsweise außergewöhnliche Macht- und Vermögenskonzentrationen zulassen, möglicherweise für absurd. Aber was wird sie ersetzen? Was sind die echten Alternativen? Tolstois Ansatz wird uns wahrscheinlich nicht ansprechend erscheinen. Er konzentriert sich hauptsächlich auf moralische und spirituelle Reformen.

Und doch ist es möglich, Ökonomie und Moral zu vereinen, indem wir Wirtschaftsmodelle und -politiken übernehmen, die der ansonsten leeren Plattitüde, dass eine bessere Welt möglich sei, greifbare Realität verleihen. Initiativen wie Bürgerhaushalte, Klimahaushalte, Arbeitsplatzgarantien, Mitarbeiterbeteiligung, echte Preise, echte existenzsichernde Löhne, ein öffentlicher Versorgungsarbeitsmarkt für unregelmäßige Arbeitskräfte, eine weniger dogmatische Wirtschaftsausbildung und neue Investment-Kapital-Modelle, die die Vermögensungleichheit verringern, sind allesamt Initiativen wie Bürgerhaushalte, Klimahaushalte, Arbeitsplatzgarantien, Mitarbeiterbeteiligung, echte Preise, echte existenzsichernde Löhne, ein öffentlicher Versorgungsarbeitsmarkt für unregelmäßige Arbeitskräfte, eine weniger dogmatische Wirtschaftsausbildung und neue Investment-Kapital-Modelle, die die Vermögensungleichheit verringern wichtige Elemente einer gerechteren und nachhaltigeren Wirtschaft. Besser noch: Sie existieren bereits. Es gibt keine stärkere Antwort auf den Vorwurf des Utopismus, als Modelle zu zeigen, die bereits funktionieren.

Es ist möglich, diese Ansätze in unsere bestehende Welt zu integrieren. Bürgermeister und gewählte Amtsträger können beispielsweise Klima- oder Bürgerhaushalte umsetzen, ohne an anderer Stelle in der Regierung drastische Änderungen vorzunehmen. Führungskräfte von Arbeitsräten und Beamte des Arbeitsministeriums können dazu beitragen, öffentliche Märkte für irreguläre Arbeitnehmer zu schaffen – schließlich gibt es bereits private Gig-Work-Systeme wie Uber. Unternehmer können auf neuartige Eigentumsstrukturen umsteigen (wie es Patagonia im Jahr 2022 tat) oder mit dem Verkauf von Waren zu echten Preisen beginnen. Anleger können ihr Kapital so einsetzen, dass die Vermögensungleichheit verringert wird. Wirtschaftsprofessoren können Studierende und die Öffentlichkeit auf alternative Ansätze aufmerksam machen. Und normale Menschen, die keine einflussreichen Positionen innehaben, können diese Bemühungen unterstützen. Die Stadt Mondragón im Norden Spaniens beherbergt das weltweit größte integrierte Netzwerk von Arbeitnehmer- und Multi-Stakeholder-Genossenschaften und hat auch mit Bürgerhaushalten experimentiert. Auch die Stadt Amsterdam, in der die echte Preisgestaltung ihren Ursprung hat, praktiziert eine Variante der Klimabudgetierung. Und viele Unternehmen mit Miteigentum zahlen auch einen echten existenzsichernden Lohn. Echte Menschen leben eine Vision von der Wirtschaft als einem Ort moralischen Handelns und Verantwortlichkeit und nicht als wertfreie, selbstregulierende Zone unveränderlicher Gesetze.

1933, kurz vor der Eröffnung der Weltwirtschaftskonferenz, hielt Keynes eine Ansprache vor einem Radiopublikum. „Die Bedürfnisse der Welt sind verzweifelt“, sagte er. „Wir alle haben unsere Angelegenheiten schlecht verwaltet. Wir leben elend in einer Welt mit dem größten potenziellen Reichtum.“ An die Ökonomen fragte er: „Ist der gegenwärtige schockierende Zustand der Welt nicht teilweise auf den Mangel an Vorstellungskraft zurückzuführen, den sie an den Tag gelegt haben?“ Tolstoi war kein Ökonom, aber er kann uns eine wertvolle ökonomische Lektion erteilen. Wir müssen unsere Vorstellung von der Wirtschaft von einer unpersönlichen Sphäre abstrakter Kräfte in eine menschliche Arena ethischer Entscheidungen verlagern. Anders zu handeln ist, um Keynes zu paraphrasieren, nicht intelligent, schön, gerecht oder tugendhaft. ♦

Dies geht aus „The Alternative: How to Build a Just Economy“ hervor.