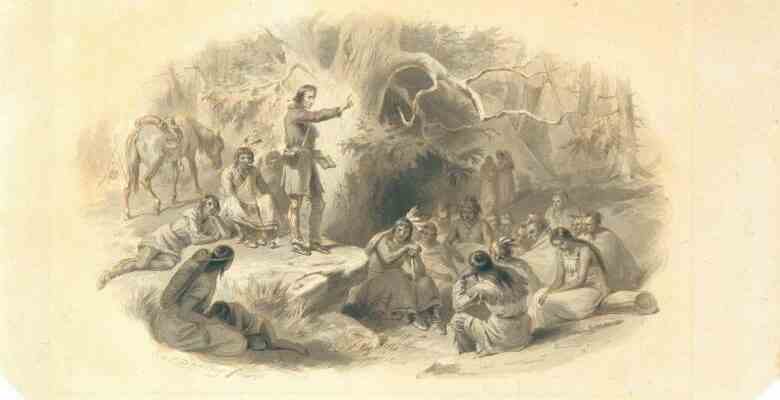

John Eliot predigt den Indianern, Geschenk von Martha J. Fleischman und Barbara G. Fleischman, 1999, The Met

Die Engländer glaubten, Gott kommuniziere durch die Pest – und betrachteten die Epidemie, die zwischen 1616 und 1619 das Territorium der Algonquier dezimierte, als Zeichen dafür.

Die Europäer, die im frühen 17. Jahrhundert begannen, Nordamerika zu kolonisieren, glaubten fest daran, dass Gott seinen Zorn durch die Pest mitteilte. Diese Überzeugung brachten sie mit – und die tödliche Krankheit selbst.

Die von frühen europäischen Siedlern eingeschleppte Pest dezimierte die indigene Bevölkerung während einer Epidemie in den Jahren 1616-19 im heutigen südlichen Neuengland. Über 90 % der indigenen Bevölkerung starben in den Jahren vor der Ankunft der Mayflower im November 1620.

Noch ist unklar, was die Krankheit hinter der Epidemie eigentlich war. Aber dies war die erste von vielen Seuchen, die durch das Gebiet der Algonquianer fegten – Algonquian ist der sprachliche Begriff, der verwendet wird, um eine Reihe indigener Völker zu beschreiben, die sich unter anderem entlang der nordöstlichen Küste der heutigen USA erstrecken.

Die Charta von Neuengland von 1620, die von König James I. gegeben wurde, erwähnte diese Epidemie als einen Grund, warum Gott „in seiner großen Güte und Großzügigkeit uns und unserem Volk gegenüber das Land den Engländern gab“. Die Pest unterstützte die Eigentumsrechte – sie informierte über die Hintergrundgeschichte der Plymouth Colony, die nach der Ankunft der Mayflower gegründet wurde.

Die Engländer glaubten, Gott kommuniziere durch die Pest. Aber meine Forschung argumentiert, dass die Erklärung „Gott hat die Pest gewollt“ die Debatte lediglich eröffnet und nicht beendet hat. Herrscher, Entdecker und Kolonisten im 17. Jahrhundert waren daran interessiert, die Ursache von Krankheiten zu ermitteln. Dies lag zum Teil daran, dass die Pest dazu benutzt wurde, Land zu beschaffen, das als leer galt, und es sogar von Einwohnern zu befreien.

Rechtfertigung für das Betreten des Landes

Viele Kolonisten bezeichneten Neuengland als „Eden“. Aber 1632 sagte der frühe Kolonist Thomas Morton, die Epidemie von 1616-19 habe es zu „einem neu entdeckten Golgatha“ gemacht – dem schädelförmigen Hügel in Jerusalem, der in der Bibel als der Ort des Todes Christi beschrieben wird. Die meisten Pilger und Puritaner betrachteten die Pest als Bestätigung der göttlichen Gunst gegenüber den Engländern, teilweise weil im Vergleich zu den Algonkinern in Neuengland nur wenige Kolonisten starben. Kolonisten bezeichneten die Körper indigener Völker oft als gesünder und fitter als die der Europäer, und dieses Gefühl der körperlichen Ungleichheit ließ den anschließenden Niedergang der Algonquier umso auffälliger erscheinen.

John Winthrop, der erste Gouverneur der Massachusetts Bay Colony, argumentierte 1629, dass Gott vorsorglich die meisten ursprünglichen Bewohner entfernt hatte, bevor die Kolonie gegründet wurde. Ein paar Jahre später, im Jahr 1634, schrieb er, dass Gott weiterhin „die Eingeborenen vertreibt“ und dass Gott „sie vernichtet, während wir wachsen“. Das Recht, ein zuvor besetztes Land zu besitzen, beruhte zum Teil auf dem Glauben, dass Gott die ursprünglichen Bewohner persönlich entfernt hatte. Argumente, die Winthrops ähnlich sind, verunreinigen die Landschaft früher kolonialer Reflexionen.

Die Reaktionen auf die Epidemie sind jedoch weitaus komplexer als eine einfache Erzählung vom Landerwerb. Einige dachten, dass Gott die Algonquianer plagte und dass es ihre Pflicht sei, zu versuchen, ihr Leben und ihre Seelen zu retten. In einem Bericht aus dem Jahr 1633 existierten mitfühlende Taten für die Betroffenen zusammen mit der Dankbarkeit, dass Gott das Land säuberte – wie sich diese beiden Gefühle auch gegenseitig auszuschließen scheinen.

Einige Algonkiner verbanden die Pest mit den Engländern und ihrem Gott. Laut Edward Winslows Good News from New-England aus dem Jahr 1624 dachten einige, die Engländer hätten die Pest in ihren Lagerhäusern begraben und könnten sie nach Belieben gegen sie verwenden. Die Engländer versuchten, die Vorstellung zu zerstreuen, dass die Pest eine von ihnen geführte Waffe sei.

Veränderte Einstellungen

Im Laufe des 17. Jahrhunderts fegten zu unterschiedlichen Zeiten weitere Seuchen durch verschiedene algonquianische Regionen. Diese Krankheitswellen störten die Machtverhältnisse der Ureinwohner und trugen zum Pequot-Krieg von 1636–38 bei – einem Konflikt zwischen den Engländern und ihren Mohegan-Verbündeten und den Pequot, der zum Massaker und zur Versklavung der Pequot führte.

Nach dem Krieg übernahmen die Engländer eine aktivere Rolle bei der „Zivilisierung“ und Evangelisierung der Algonquier, beispielsweise durch die Gründung eines Indian College in Harvard Mitte der 1650er Jahre. Die Aufnahme der Algonquianer in das Christentum schien der früheren Ansicht der Kolonisten zu widersprechen, dass Gott sie durch eine Epidemie aus dem Land vertrieben hatte. Einige argumentierten nun, dass amerikanische Indianer von Israel abstammen und ihre Bekehrung Gottes Reich auf Erden einleiten würde.

Jahrzehntelange Krankheiten beeinflussten auch die Spiritualität der amerikanischen Ureinwohner. Das Trauma der vergangenen Jahrzehnte – die Pest war nur ein Faktor – machte einige Algonkiner empfänglich für evangelistische Bemühungen. Einige verlagerten ihre Loyalität (zumindest teilweise) zu den Engländern und ihrem Gott, und ihre gespaltene Loyalität untergrub traditionelle Autoritätsstrukturen und verschärfte die Spannungen mit den Engländern.

Begründung für die Rodung des Landes

Die englische Einstellung zum Landerwerb reichte von Vertrag bis Eroberung. Die meisten Engländer hielten es für falsch, Land von Algonquianern zu nehmen, aber im Laufe der Zeit wichen Landtransaktionen Eroberungen.

Es war die Landleere aufgrund der Pest, die die ersten Siedlungen rechtfertigte – und im Laufe der Jahrzehnte kauften die Engländer zusätzliches Land, das besetzt wurde. Aber diese Vereinbarung erwies sich als unzureichend, als die Jahrzehnte vergingen und Zehntausende von Einwanderern aus Europa immer mehr Land wollten. Roger Williams – ein Verteidiger der indigenen Völker und Gründer von Rhode Island – kritisierte, was er die wachsende Verehrung von „God Land“ nannte.

Die frühen Kolonisten betrachteten sich hauptsächlich als passiv von Gott in eine von der Pest hinterlassene Leere gezogen. Im Laufe der Zeit gingen sie dazu über, sich selbst aktiver an der Abwehr von Algonkinern beteiligt zu sehen und das Land mit Gottes Hilfe von Einwohnern zu säubern.

Der König-Philipp-Krieg von 1675-78, ein Konflikt, an dem fast alle europäischen und indigenen Einwohner Neuenglands beteiligt waren, war für die englischen Sieger katastrophal und für die besiegten Algonquianer noch viel schlimmer. Nach dem früheren Pequot-Krieg waren viele Kolonisten zu der Überzeugung gelangt, dass ihr Schicksal an das Wohlergehen der indigenen Amerikaner gebunden war. Aber nach King Philip’s War schien das Schicksal sie auseinander zu reißen.

Das Wachstum von Rassentheorien in Verbindung mit dem jüngsten Konflikt nährte den Glauben, dass Engländer und Algonquianer nicht koexistieren könnten. Dieser Glaube führte wiederum zum Mythos der „verschwindenden Indianer“ – die indigene Bevölkerung ging durch Seuchen und Krieg zurück, während Gott die Engländer stärkte. Die Evangelisation ging zurück. Die Sklaverei nahm zu.

Die Vertreibung indigener Amerikaner aus ihrem Land wurde nach Mitte der 1670er Jahre allgemein akzeptiert. Die Engländer sahen sich zunehmend als Verdränger der amerikanischen Indianer, mit göttlicher Billigung. Diese Verschiebung hätte tiefgreifende Auswirkungen auf die lange und tödliche Geschichte der weißen Expansion in Nordamerika.

Während des gesamten 17. Jahrhunderts veränderte die Pest hinter den Kulissen unsichtbar das Verhältnis zwischen Kolonialisierung, „Zivilisation“, Evangelisierung und Rassismus. Dabei spielte es eine wichtige Rolle bei der Veränderung der politischen und religiösen Landschaft Amerikas.![]()

Von Matthew Patrick Rowley, Honorary Visiting Fellow, Universität von Leicester

Dieser Artikel wurde von The Conversation unter einer Creative Commons-Lizenz neu veröffentlicht. Lesen Sie den Originalartikel.