Neue Forschungen zur zentralen Region der Milchstraße, „The Brick“, mithilfe des JWST haben ein Paradoxon aufgedeckt: hohe Mengen an CO-Eis, aber niedrige Sternentstehungsraten. Diese Erkenntnisse stellen etablierte Theorien zur Sternentstehung in Frage und legen eine Neubewertung der molekularen Prozesse in unserer Galaxie nahe. (Konzept des Künstlers.) Bildnachweis: SciTechDaily.com

Der UF-Astronom Adam Ginsburg nutzt die James Webb-Weltraumteleskop um ein galaktisches Rätsel zu erforschen.

In einer aktuellen Studie unter der Leitung von Universität von Florida Dem Astronomen Adam Ginsburg zufolge werfen bahnbrechende Erkenntnisse Licht auf eine mysteriöse dunkle Region im Zentrum des Planeten Milchstraße. Die turbulente Gaswolke, die wegen ihrer Undurchsichtigkeit scherzhaft „The Brick“ genannt wird, löst seit Jahren lebhafte Debatten in der wissenschaftlichen Gemeinschaft aus.

Um seine Geheimnisse zu entschlüsseln, wandten sich Ginsburg und sein Forschungsteam, darunter die UF-Absolventen Desmond Jeff, Savannah Gramze und Alyssa Bulatek, an das James Webb Space Telescope (JWST). Die Implikationen ihrer Beobachtungen, veröffentlicht in Der Astrophysikalisches Journal, sind monumental. Die Ergebnisse offenbaren nicht nur ein Paradoxon im Zentrum unserer Galaxie, sondern weisen auch auf die dringende Notwendigkeit hin, etablierte Theorien zur Sternentstehung neu zu bewerten.

Das Rätsel des Ziegelsteins

Dank seiner unerwartet niedrigen Sternentstehungsrate ist der Ziegelstein eine der faszinierendsten und am besten erforschten Regionen unserer Galaxien. Seit Jahrzehnten stellt sie die Erwartungen der Wissenschaftler in Frage: Als Wolke voller dichtem Gas sollte sie reif für die Geburt neuer Sterne sein. Es zeigt jedoch eine unerwartet niedrige Sternentstehungsrate.

Mithilfe der fortschrittlichen Infrarotfähigkeiten des JWST blickte das Forscherteam in den Ziegelstein und entdeckte dort ein erhebliches Vorkommen von gefrorenem Kohlenmonoxid (CO). Es beherbergt eine deutlich größere Menge CO-Eis als bisher angenommen, was tiefgreifende Auswirkungen auf unser Verständnis von Sternentstehungsprozessen hat.

Laut Ginsburg wusste niemand, wie viel Eis es im Galaktischen Zentrum gab. „Unsere Beobachtungen zeigen überzeugend, dass Eis dort so weit verbreitet ist, dass jede zukünftige Beobachtung dies berücksichtigen muss“, sagte er.

Sterne entstehen typischerweise, wenn Gase kühl sind, und das erhebliche Vorhandensein von CO-Eis sollte auf ein florierendes Gebiet für die Sternentstehung im Ziegelstein hinweisen. Doch trotz dieser Fülle an CO stellten Ginsburg und das Forschungsteam fest, dass die Struktur die Erwartungen übertrifft. Das Gas im Brick ist wärmer als vergleichbare Wolken.

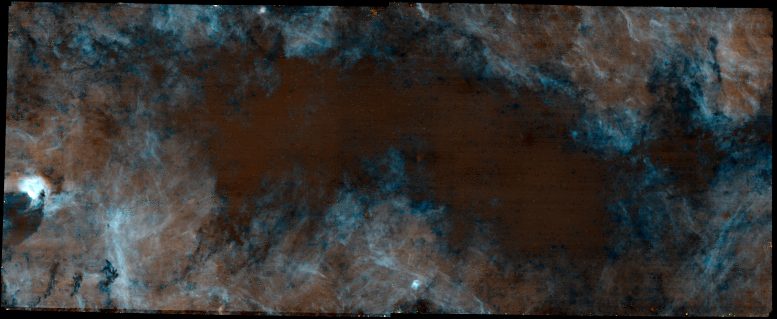

Das Galaktische Zentrum ist voller Sterne: Auf diesem Bild sind es über eine halbe Million. Mithilfe der speziellen Filter von JWST und ein wenig Photoshop konnte das Team die Sterne entfernen und nur den fadenförmigen Nebel aus heißem Gas zeigen, der die innere Galaxie durchdringt. (Siehe Bild unten mit entfernten Sternen.) Bildnachweis: Adam Ginsburg

Bild nur des fadenförmigen Nebels aus heißem Gas, der die innere Galaxie durchdringt. In den hellen Regionen ist Wasserstoff ein heißes Plasma, das von der Energie der massereichen Sterne glüht. Der Ziegelstein ist der dunkle Bereich, in dem das leuchtende Plasma blockiert ist. Entlang der Kante des Ziegels ist das Leuchten blauer: Dieses blaue Erscheinungsbild wird dadurch verursacht, dass das CO-Eis das rote Licht blockiert und nur das Blau durchlässt. Bildnachweis: Adam Ginsburg

Etablierte Theorien in Frage stellen

Diese Beobachtungen stellen unser Verständnis der CO-Häufigkeit im Zentrum unserer Galaxie und des kritischen Gas-Staub-Verhältnisses dort in Frage. Den Ergebnissen zufolge scheinen beide Maßnahmen niedriger zu sein als bisher angenommen.

„Mit JWST eröffnen wir neue Wege zur Messung von Molekülen in der festen Phase (Eis), während wir uns bisher auf die Betrachtung von Gas beschränkten“, sagte Ginsburg. „Diese neue Sichtweise gibt uns einen umfassenderen Überblick darüber, wo Moleküle existieren und wie sie transportiert werden.“

Traditionell beschränkte sich die Beobachtung von CO auf die Emission von Gasen. Um die Verteilung des CO-Eises in dieser riesigen Wolke aufzudecken, benötigten die Forscher eine intensive Hintergrundbeleuchtung durch Sterne und heißes Gas. Ihre Ergebnisse gehen über die Grenzen früherer Messungen hinaus, die sich auf etwa hundert Sterne beschränkten. Die neuen Ergebnisse umfassen über zehntausend Sterne und liefern wertvolle Einblicke in die Natur des interstellaren Eises.

Adam Ginsburg, PhD. Bildnachweis: Adam Ginsburg

Da die Moleküle, die heute in unserem Sonnensystem vorhanden sind, irgendwann wahrscheinlich aus Eis auf kleinen Staubkörnern bestanden, die sich zu Planeten und Kometen vereinigten, markiert die Entdeckung auch einen Fortschritt beim Verständnis der Ursprünge der Moleküle, die unsere kosmische Umgebung formen.

Dies sind nur die ersten Erkenntnisse des Teams aus einem kleinen Teil seiner JWST-Beobachtungen des Bricks. Mit Blick auf die Zukunft hat Ginsburg eine umfassendere Untersuchung des Himmelseises im Visier.

„Wir kennen zum Beispiel nicht die relativen Mengen von CO, Wasser, CO2 und komplexen Molekülen“, sagte Ginsburg. „Mit der Spektroskopie können wir diese messen und einen Eindruck davon bekommen, wie sich die Chemie in diesen Wolken im Laufe der Zeit entwickelt.“

Fortschritte in der kosmischen Erforschung

Mit der Einführung des JWST und seiner fortschrittlichen Filter bietet sich Ginsburg und seinen Kollegen die bislang vielversprechendste Gelegenheit, unsere kosmische Erforschung zu erweitern.

In einer aktuellen Studie unter der Leitung des Astronomen Adam Ginsburg von der University of Florida werfen bahnbrechende Erkenntnisse Licht auf eine mysteriöse dunkle Region im Zentrum der Milchstraße. Die turbulente Gaswolke, die wegen ihrer Undurchsichtigkeit scherzhaft „The Brick“ genannt wird, löst seit Jahren lebhafte Debatten in der wissenschaftlichen Gemeinschaft aus.

Um seine Geheimnisse zu entschlüsseln, wandten sich Ginsburg und sein Forschungsteam, darunter die UF-Absolventen Desmond Jeff, Savannah Gramze und Alyssa Bulatek, an das James Webb Space Telescope (JWST). Die Implikationen ihrer Beobachtungen, veröffentlicht in Das Astrophysikalische Journal, sind monumental. Die Ergebnisse offenbaren nicht nur ein Paradoxon im Zentrum unserer Galaxie, sondern weisen auch auf die dringende Notwendigkeit hin, etablierte Theorien zur Sternentstehung neu zu bewerten.

Dank seiner unerwartet niedrigen Sternentstehungsrate ist der Ziegelstein eine der faszinierendsten und am besten erforschten Regionen unserer Galaxien. Seit Jahrzehnten stellt sie die Erwartungen der Wissenschaftler in Frage: Als Wolke voller dichtem Gas sollte sie reif für die Geburt neuer Sterne sein. Es zeigt jedoch eine unerwartet niedrige Sternentstehungsrate.

Mithilfe der fortschrittlichen Infrarotfähigkeiten des JWST blickte das Forscherteam in den Ziegelstein und entdeckte dort ein erhebliches Vorkommen von gefrorenem Kohlenmonoxid (CO). Es beherbergt eine deutlich größere Menge CO-Eis als bisher angenommen, was tiefgreifende Auswirkungen auf unser Verständnis von Sternentstehungsprozessen hat.

Laut Ginsburg wusste niemand, wie viel Eis es im Galaktischen Zentrum gab. „Unsere Beobachtungen zeigen überzeugend, dass Eis dort so weit verbreitet ist, dass jede zukünftige Beobachtung dies berücksichtigen muss“, sagte er.

Sterne entstehen typischerweise, wenn Gase kühl sind, und das erhebliche Vorhandensein von CO-Eis sollte auf ein florierendes Gebiet für die Sternentstehung im Ziegelstein hinweisen. Doch trotz dieser Fülle an CO stellten Ginsburg und das Forschungsteam fest, dass die Struktur die Erwartungen übertrifft. Das Gas im Brick ist wärmer als vergleichbare Wolken.

Diese Beobachtungen stellen unser Verständnis der CO-Häufigkeit im Zentrum unserer Galaxie und des kritischen Gas-Staub-Verhältnisses dort in Frage. Den Ergebnissen zufolge scheinen beide Maßnahmen niedriger zu sein als bisher angenommen.

„Mit JWST eröffnen wir neue Wege zur Messung von Molekülen in der festen Phase (Eis), während wir uns bisher auf die Betrachtung von Gas beschränkten“, sagte Ginsburg. „Diese neue Sichtweise gibt uns einen umfassenderen Überblick darüber, wo Moleküle existieren und wie sie transportiert werden.“

Traditionell beschränkte sich die Beobachtung von CO auf die Emission von Gasen. Um die Verteilung des CO-Eises in dieser riesigen Wolke aufzudecken, benötigten die Forscher eine intensive Hintergrundbeleuchtung durch Sterne und heißes Gas. Ihre Ergebnisse gehen über die Grenzen früherer Messungen hinaus, die sich auf etwa hundert Sterne beschränkten. Die neuen Ergebnisse umfassen über zehntausend Sterne und liefern wertvolle Einblicke in die Natur des interstellaren Eises.

Da die Moleküle, die heute in unserem Sonnensystem vorhanden sind, irgendwann wahrscheinlich aus Eis auf kleinen Staubkörnern bestanden, die sich zu Planeten und Kometen vereinigten, markiert die Entdeckung auch einen Fortschritt beim Verständnis der Ursprünge der Moleküle, die unsere kosmische Umgebung formen.

Dies sind nur die ersten Erkenntnisse des Teams aus einem kleinen Teil seiner JWST-Beobachtungen des Bricks. Mit Blick auf die Zukunft hat Ginsburg eine umfassendere Untersuchung des Himmelseises im Visier.

„Wir kennen zum Beispiel nicht die relativen Mengen von CO, Wasser, CO2 und komplexen Molekülen“, sagte Ginsburg. „Mit der Spektroskopie können wir diese messen und einen Eindruck davon bekommen, wie sich die Chemie in diesen Wolken im Laufe der Zeit entwickelt.“

Mit der Einführung des JWST und seiner fortschrittlichen Filter bietet sich Ginsburg und seinen Kollegen die bislang vielversprechendste Gelegenheit, unsere kosmische Erforschung zu erweitern.

Referenz: „JWST enthüllt weit verbreitete CO-Eis- und Gasabsorption in der galaktischen Zentrumswolke G0,253+0,016“ von Adam Ginsburg, Ashley T. Barnes, Cara D. Battersby, Alyssa Bulatek, Savannah Gramze, Jonathan D. Henshaw, Desmond Jeff, Xing Lu, EAC Mills und Daniel L. Walker, 4. Dezember 2023, Das Astrophysikalische Journal.

DOI: 10.3847/1538-4357/acfc34