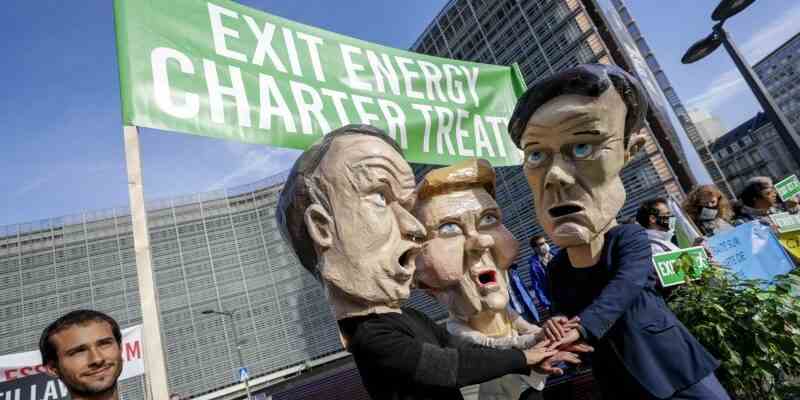

Seit Oktober 2022 haben sieben EU-Mitgliedstaaten angekündigt, aus dem Vertrag über die Europäische Charta (ECT) auszutreten. Auf der ganzen Linie ist die Botschaft klar: Die unzureichende und potenziell klimaschädliche Vertragsreform ist keine politisch tragfähige Option mehr, schreiben Christina Eckes, Lea Main-Klingst und Lukas Schaugg.

Christina Eckes ist Professorin für Europäisches Recht an der Universität Amsterdam. Lea Main-Klingst ist Rechtsanwältin für Völkerrecht bei ClientEarth. Lukas Schaugg ist Völkerrechtsanalyst am International Institute for Sustainable Development (IISD).

Der ECT ist ein internationales Abkommen aus den 1990er Jahren mit der EU und ihren Mitgliedsstaaten unter den Vertragsparteien. Das Abkommen ermöglicht es Energieinvestoren unter anderem, vor internationalen Schiedsgerichten auf Schadensersatz zu klagen, wenn politische Maßnahmen oder Gesetze ihre Gewinne beeinträchtigen. Und dies selbst dann, wenn diese Maßnahmen den legitimen Zielen des Umwelt- und Klimaschutzes dienen.

Sieben EU-Mitgliedsstaaten haben kürzlich einen Austritt aus dem Vertrag angekündigt, und ein koordinierter Austritt der EU ist nun unausweichlich.

Frühere Schiedsklagen betrafen beispielsweise den Kohleausstieg oder Beschränkungen für Offshore-Bohrungen oder Fracking. Ein Schiedsgericht hat dem britischen Unternehmen Rockhopper kürzlich 190 Millionen Euro Schadensersatz zugesprochen, weil Italien aus Umweltschutzgründen die Erschließung weiterer Ölfelder in Küstennähe verboten habe.

Unterdessen ist laut einem breiten Konsens über mehrere Klima- und Energiepfade die Erschließung neuer Öl- und Gasfelder mit dem Pariser Abkommen und der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C unvereinbar, wie der jüngste IISD-Bericht „Navigating Energy Transitions“ zeigt.

Der ECT steht damit der Klimakrise doppelt entgegen: Einerseits schützt er klimaschädliche Investitionen in fossile Energien, andererseits bremst er Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz aus. Allein die Androhung astronomischer Entschädigungszahlungen wirkt abschreckend.

Die Reform wirft neue Bedenken auf

Seit 2017 wird versucht, den ECT zu „reformieren“. Die Verhandlungsführer haben die Reformgespräche im vergangenen Jahr abgeschlossen, doch während das vorgeschlagene Reformpaket einige Aspekte des Vertrags verbessert, verschlechtert es andere.

Ein positives, aber unzureichendes Merkmal des Reformpakets ist der „Flexibilitätsmechanismus“, der es Staaten erlaubt, den Investitionsschutz für fossile Brennstoffe unter bestimmten Bedingungen aufzuheben. Staaten sind dazu jedoch nicht verpflichtet. Bei mehreren Vertragsparteien bleibt der umfangreiche Schutz bestehen.

Negativ an dem Reformpaket ist, dass es den Investitionsschutz auf umstrittene neue Energieträger wie Biomasse oder Biokraftstoffe ausdehnt. Auch die neu eingeführte Regulierungsklausel – die versucht, das Recht der Vertragsparteien auf Regulierung im öffentlichen Interesse zu schützen – wird das Risiko von Schiedsklagen wahrscheinlich nicht wesentlich verringern. Erst kürzlich wurde festgestellt, dass Umweltausnahmen in einer Klage eines Rohstoffunternehmens gegen Kolumbien praktisch irrelevant sind. Damit bleibt der Vertrag mit dem Pariser Klimaschutzabkommen unvereinbar.

In den letzten Monaten hat der Druck auf die Europäische Kommission, sich zurückzuziehen, stetig zugenommen. Seit Oktober 2022 haben sieben EU-Mitgliedsstaaten (Frankreich, Deutschland, Spanien, Polen, Niederlande, Luxemburg, Slowenien) Pläne angekündigt, sich aus dem ECT zurückzuziehen.

Zusammen mit Italien, das bereits 2016 ausgetreten ist, repräsentieren sie etwa 75 % der EU-Bevölkerung. Im EU-Rat verfehlte die Zustimmung zur ECT-Reform die notwendige Mehrheit. Am 24. November 2022 forderte auch das EU-Parlament einen koordinierten EU-Austritt. Inzwischen hat der Europäische Gerichtshof unmissverständlich entschieden, dass der ECT in seiner jetzigen Fassung mit EU-Recht unvereinbar ist.

Die Botschaft ist auf der ganzen Linie klar: Die unzureichende und potenziell klimaschädliche Reform des ECT ist keine politisch tragfähige Option mehr, und die EU muss einen koordinierten Rückzug einleiten.

Ein koordinierter Rückzug

Ein einseitiger Austritt aus dem ECT löst die sogenannte Sunset-Klausel des Vertrages aus, die den Schutz bestehender Investitionen um weitere 20 Jahre verlängert.

Diese Klausel gilt jedoch nicht zwischen EU-Staaten, die nie beabsichtigten, dass der ECT auf ihre Investitionsbeziehungen Anwendung findet. Auch die EU-Kommission hat dies in ihrem Entwurf klargestellt untereinander Abkommen – ein zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu schließendes Abkommen. Darüber hinaus steht es den austretenden Staaten (auch außerhalb der EU) frei, die Klausel untereinander zu „neutralisieren“, da dies die Rechte von Drittstaaten nicht berührt.

Die Verfallsklausel würde weiterhin nur für Investoren von Staaten gelten, die ECT-Parteien bleiben, und Investoren von austretenden Staaten, die Investitionen in den Staaten haben, die nicht ausgetreten sind.

Einige Kommentatoren argumentieren, dass Schiedsgerichte eine Neutralisierung der Verfallsklausel nicht respektieren würden. Ein wesentliches Problem bei diesen Argumenten besteht jedoch darin, dass sie die Fähigkeit der Staaten in Frage stellen, einen Vertrag auf der Grundlage des gegenseitigen Einvernehmens zu reformieren – ein grundlegender Grundsatz des Völkerrechts.

Mit anderen Worten: Die EU darf sich nicht von privaten Schiedsgerichten die Grenzen ihres Handelns diktieren lassen.

Die Notwendigkeit einer europäischen Lösung

Was passiert jetzt? Als gemischtes Abkommen nach EU-Recht fällt der ECT sowohl in die Zuständigkeit der EU (ausländische Direktinvestitionen) als auch in die der Mitgliedstaaten (Investor-Staat-Streitbeilegung).

Daher können bei einem Austritt der EU einzelne Mitgliedstaaten nicht Vertragsparteien des EGV bleiben. Einen solchen einseitigen Schritt müsste die EU zunächst in einem gesonderten EU-Ratsbeschluss genehmigen. Da der revidierte ECT aber gegen die EU-Klimaschutzziele verstößt und auch der alte ECT gegen EU-Recht verstößt, ist dies kein rechtlich tragfähiges Szenario – ein weiteres Zeichen dafür, dass ein koordinierter Austritt alternativlos ist.

Trotz dieser Bedenken haben einige EU-Mitgliedstaaten (darunter Schweden, Österreich, Belgien und Dänemark) noch keine Pläne angekündigt, sich aus dem ECT zurückzuziehen. In Sachen Klimaschutz ist es für die Staaten höchste Zeit, diesen Schritt zu gehen.

Nur ein koordinierter Austritt der EU und ihrer Mitgliedsstaaten kann bessere Voraussetzungen für dringend notwendige Klimaschutzmaßnahmen schaffen.