MADRID – So wie es klingt, war das transatlantische Bündnis noch nie stärker.

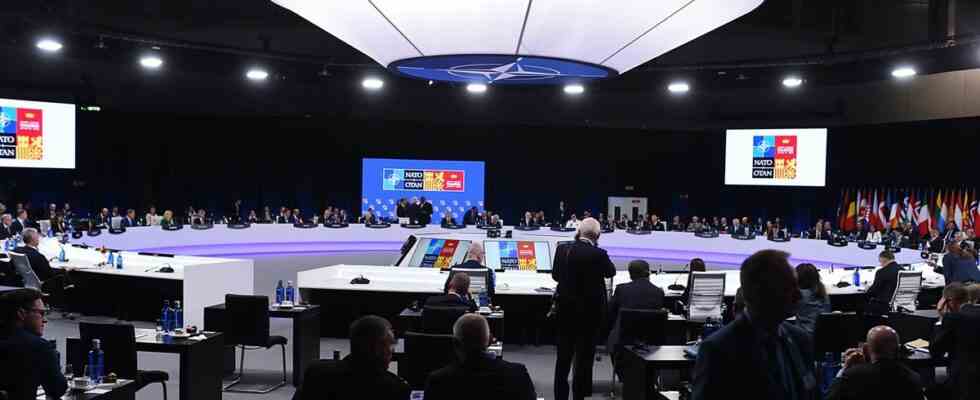

Am Ende dessen, was führende Persönlichkeiten im Westen am Donnerstag als „historischen“ Gipfel bezeichneten, der Abendessen im prachtvollen Königspalast der spanischen Hauptstadt und im spektakulären Prado-Museum beinhaltete, flogen die Superlative schnell und wütend.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bezeichnete den Gipfel als „transformativ“ und „weitreichend“ und sagte am Ende der dreitägigen Angelegenheit voraus, dass die dort getroffenen Entscheidungen „sicherstellen würden, dass unser Bündnis weiterhin den Frieden bewahrt, Konflikte verhindert und unser Bündnis schützt Menschen und unsere Werte.“

Wenn man jedoch über das inszenierte Backslapping, die Bonhomie und die Selbstbeweihräucherung in Madrid hinausschaut, kann man sehen, dass die Einheit der Allianz zwar eine Meile breit sein mag, aber auch nur einen Zoll tief ist; sein kollektives Ziel so vielfältig wie seine 30 Mitglieder.

Beginnen Sie mit dem eigentlichen Problem: Dass es den Staats- und Regierungschefs gelungen ist, Russland – das die europäische Sicherheit seit mindestens 2007 bedroht – zur „bedeutendsten und unmittelbarsten Bedrohung“ für Sicherheit, Frieden und Stabilität im euro-atlantischen Raum zu erklären, ist eher eine Zeichen, dass sie Meister des Offensichtlichen sind und nicht der großen Strategie.

Die andere von Stoltenberg zitierte Signalleistung war ein viel angekündigter Deal, Schweden und Finnland einzubringen. Dies war weniger das Ergebnis hoher Diplomatie und gegenseitiger Verteidigung als das, was man höflich als Erpressung von Recep Tayyip Erdoğan bezeichnen könnte. Der türkische Präsident hielt den Beitritt des Paares wegen seines Wunsches, neue F-16-Jäger von den USA zu kaufen, als Geisel – und bekam, was er wollte.

Solche Hinterzimmer-Machenschaften lassen die Nato eher als Schutzgelderpressung denn als Wertegemeinschaft erscheinen. Und wofür? Erdoğans kriegerische Behandlung von Verbündeten veranlasste die Vereinigten Staaten vor weniger als zwei Jahren, die Aufgabe des strategischen Luftwaffenstützpunkts Incirlik in der Südtürkei in Erwägung zu ziehen. Glaubt irgendjemand wirklich, dass man sich darauf verlassen kann, dass er im Falle einer russischen Invasion Truppen entsendet, um dem Baltikum zu helfen? Kaum.

Die Mitgliedschaft im Bündnis des Möchtegern-Sultans und des ungarischen Hofmeisters Viktor Orbán untergräbt nicht nur den Anspruch der NATO, eine liberale Wertegemeinschaft zu sein; sie machen sich darüber lustig.

Und sie sind nicht die einzigen, die die Legitimität der NATO untergraben.

Bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar phantasierten Frankreich und Deutschland immer noch über „strategische Autonomie“ – die Vorstellung, dass Europa sich von den amerikanischen Sicherheitsgarantien befreien sollte, die dem Kontinent in der Nachkriegszeit ermöglichten, zu gedeihen, und stattdessen die Zügel an sich reißen sollte Europäische Sicherheit für sich.

Tatsächlich forderten prominente deutsche Politiker, darunter die heutige Außenministerin Annalena Baerbock, nur wenige Wochen vor der russischen Invasion, dass die USA alle ihre Atomsprengköpfe von deutschem Boden abziehen sollten.

Russland hatte nach wie vor mehr Einfluss auf Deutschlands Denken als Washington. Was auch immer man über den russischen Präsidenten Wladimir Putin denken mag, er hat Deutschland davon überzeugt, den Kurs zu ändern. Über Nacht wurden dieselben deutschen Führer, die jahrelang die Bitten der USA ignoriert hatten, das Aushungern des deutschen Militärs an Ressourcen zu stoppen und mehr zur NATO-Verteidigung beizutragen, zu wahren Gläubigen.

Doch wie alle Schützenloch-Bekehrungen riecht Deutschlands „Zu-Jesus-Gekommen-Moment“ mehr nach Angst als nach Überzeugung. Während alle Militärbündnisse in unterschiedlichem Maße aus Angst geschmiedet werden, ist die NATO davon verzehrt worden. Der Kitt, der sie zusammenhält, ist nicht eine einheitliche Vision, sondern der Instinkt, sich unter Amerikas nuklearen Schirm zu ducken.

Das reicht nicht aus, um es zusammenzuhalten – besonders wenn Washington anfängt zu vermuten, dass es den größten Teil der schweren Arbeit übernehmen muss.

Schauen Sie sich die Patchwork-Reaktion auf Putins Krieg gegen die Ukraine an. Man hätte denken können, dass ein Bündnis, das auf dem Versprechen gegründet ist, „die Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker zu schützen“, wenig Mühe hätte, einen gemeinsamen Ansatz für die größte Bedrohung dieses Ideals seit dem Zweiten Weltkrieg zu finden.

Stattdessen bleibt ein Großteil der europäischen Öffentlichkeit geteilter Meinung darüber, wie weit sie bei der Konfrontation mit Putin gehen soll, zum Teil, weil ihre eigenen Regierungen sich davor scheuen, das Ausmaß anzuerkennen, in dem der gesamte Kontinent in Gefahr ist.

Während einige Länder – insbesondere Polen, das Baltikum, die USA und das Vereinigte Königreich – besonders großzügig waren, haben andere bei weitem nicht das geliefert, was sie hätten leisten können, insbesondere in Bezug auf Panzer und andere schwere Waffen. Wenn die Ukraine weiterhin Territorium und Menschenleben verliert, weil sie sich nicht richtig verteidigen kann, wird die Verantwortung für das Scheitern direkt bei der NATO liegen.

Ein solches Ergebnis verheißt nichts Gutes für die Zukunft des Bündnisses – insbesondere in Washington, wo außerhalb des Weißen Hauses die Frustration über das übermäßige Vertrauen der NATO-Verbündeten in die US-Sicherheitsgarantien spürbar bleibt.

Nach vier Jahren des stillen Terrors unter US-Präsident Donald Trump wiegen sich die Europäer unter Joe Biden in trügerischer Sicherheit. Der US-Präsident, ein lebenslanger Transatlantiker, trat sein Amt mit der Absicht an, die kriegerischere Haltung gegenüber Verbündeten, die die Amtszeit seines Vorgängers kennzeichnete, umzukehren.

Das Risiko besteht darin, dass Biden, dessen Aussichten auf eine zweite Amtszeit zunehmend schwanken, am Ende eher ein Ausreißer in Europa sein könnte als Trump.

Die USA geben etwa 3,5 Prozent ihres BIP für Verteidigung aus, mehr als doppelt so viel wie die meisten NATO-Mitglieder. Mit der Zusage der USA, noch mehr Truppen und Ressourcen nach Europa zu entsenden, werden die amerikanischen Führer unter immensem Druck stehen, die Ausgaben gegenüber der Öffentlichkeit zu rechtfertigen, insbesondere wenn das Land, wie viele erwarten, in eine Rezession rutscht. Unabhängig davon, wer Bidens Nachfolger als amerikanischer Präsident wird, ist es sicher unwahrscheinlich, dass diese Person seine Schwäche für Europa teilen wird.

Das bedeutet nicht, dass Washington wahrscheinlich aus der Nato aussteigen wird, wie Trump drohte. Aber da die Herausforderungen, vor denen die USA mit China stehen, immer akuter werden, müssen die Tage der Verhätscherung europäischer Verbündeter enden.

Deshalb braucht die Nato nicht nur das von Stoltenberg eingeläutete Umdenken. Es muss komplett neu geboren werden.

Anstatt wie in dieser Woche vage Versprechungen zu machen, „Verantwortungen und Risiken für unsere Verteidigung und Sicherheit gerecht zu teilen“, wäre die NATO gut beraten, radikalere Reformen anzustreben. Das bedeutet nicht nur, sich weniger auf die USA zu stützen, sondern auch neu zu definieren, was die NATO ist und was nicht, und zu praktizieren, was sie predigt.

Einfach ausgedrückt: Wenn sich Mitglieder nicht an grundlegende demokratische Normen halten, sollten sie vertrieben werden. Ebenso sollten diejenigen, die nicht bereit sind, zu ihrer eigenen Verteidigung beizutragen, ermutigt werden, ihre Sicherheitsgarantien anderswo zu suchen.

In Militärkreisen ist die Taktik, „eine Stadt zu zerstören, um sie zu retten“, umstritten. Im Fall der NATO gibt es keine andere Option.