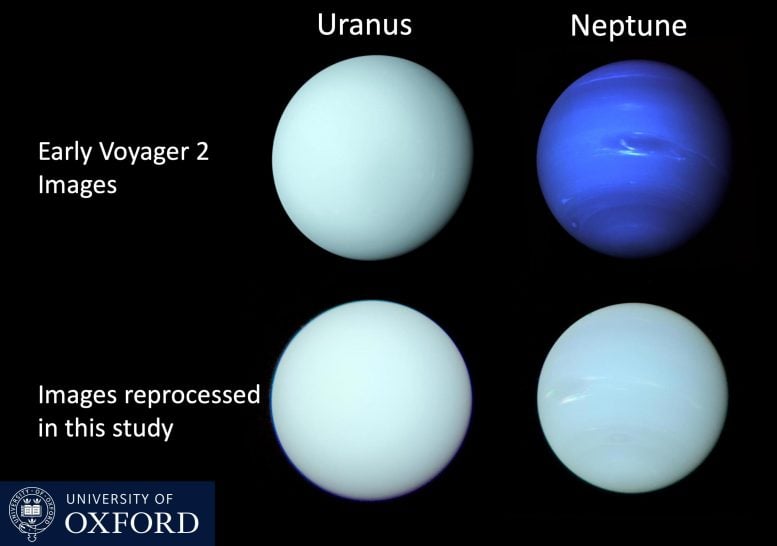

Eine Studie zeigt, dass sowohl Neptun als auch Uranus grünlich-blau sind und nicht das tiefe Azurblau und blasse Cyan, das bisher angenommen wurde. Zur Korrektur dieser historischen Farbverfälschungen wurden moderne Teleskopdaten verwendet. Bildnachweis: Patrick Irwin, bearbeitet

Das zeigen aktuelle Untersuchungen unter der Leitung von Professor Patrick Irwin Neptun Und Uranus haben beide einen ähnlichen grünlich-blauen Farbton, der frühere Wahrnehmungen ihrer Farben in Frage stellt. Die Studie nutzte moderne Teleskopdaten, um historische Farbungenauigkeiten zu korrigieren und die geringfügigen Farbveränderungen von Uranus während seiner Umlaufbahn zu erklären.

Neptun ist liebevoll für sein sattes Blau und Uranusgrün bekannt – doch eine neue Studie hat ergeben, dass die beiden Eisriesen tatsächlich farblich viel näher beieinander liegen, als gemeinhin angenommen wird.

Die korrekten Farbtöne der Planeten wurden mit Hilfe von Untersuchungen unter der Leitung von Professor Patrick Irwin von bestätigt Universität von Oxforddas heute in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht wurde.

Er und sein Team fanden heraus, dass beide Welten tatsächlich einen ähnlichen grünblauen Farbton haben, obwohl allgemein angenommen wird, dass Neptun ein tiefes Azurblau und Uranus ein blassblaues Aussehen hat.

Voyager 2/ISS-Bilder von Uranus und Neptun, die kurz nach den Vorbeiflügen von Voyager 2 1986 bzw. 1989 veröffentlicht wurden, wurden in dieser Studie mit einer Neuverarbeitung der einzelnen Filterbilder verglichen, um die beste Schätzung der wahren Farben dieser Planeten zu ermitteln. Bildnachweis: Patrick Irwin

Das Missverständnis der Planetenfarben

Astronomen wissen seit langem, dass die meisten modernen Bilder der beiden Planeten ihre wahren Farben nicht genau wiedergeben.

Das Missverständnis entstand, weil im 20. Jahrhundert Bilder von beiden Planeten aufgenommen wurden – unter anderem von NASAs Voyager 2-Mission, das einzige Raumschiff, das an diesen Welten vorbeiflog – aufgenommene Bilder in separaten Farben.

Die einfarbigen Bilder wurden später wieder kombiniert, um zusammengesetzte Farbbilder zu erstellen, die nicht immer genau ausbalanciert waren, um ein „echtes“ Farbbild zu erzielen, und – insbesondere im Fall von Neptun – oft „zu blau“ waren.

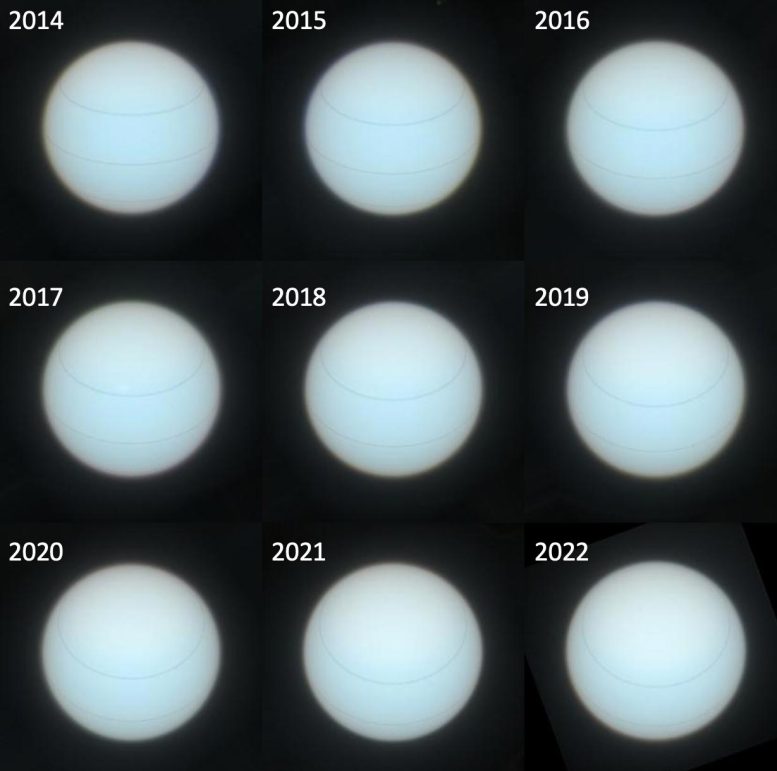

Uranus aus der Sicht von HST/WFC3 von 2015 bis 2022. Während dieser Sequenz schwenkt der Nordpol, der eine blassere grüne Farbe hat, nach unten in Richtung Sonne und Erde. In diesen Bildern sind der Äquator und die Breitengradlinien bei 35N und 35S markiert. Bildnachweis: Patrick Irwin

Darüber hinaus wurden die frühen Neptunbilder von Voyager 2 stark kontrastverstärkt, um die Wolken, Bänder und Winde besser sichtbar zu machen, die unsere moderne Sicht auf Neptun prägen.

Professor Irwin sagte: „Obwohl die bekannten Voyager-2-Bilder von Uranus in einer Form veröffentlicht wurden, die näher an der ‚echten‘ Farbe lag, wurden die von Neptun tatsächlich gestreckt und verstärkt und daher künstlich zu blau gemacht.“

„Obwohl die künstlich gesättigte Farbe zu dieser Zeit unter Planetenforschern bekannt war – und die Bilder mit erläuternden Bildunterschriften veröffentlicht wurden –, ging diese Unterscheidung mit der Zeit verloren.“

„Durch die Anwendung unseres Modells auf die Originaldaten konnten wir die bisher genaueste Darstellung der Farbe von Neptun und Uranus rekonstruieren.“

Klärung wahrer Farben durch moderne Forschung

In der neuen Studie verwendeten die Forscher Daten von Hubble-WeltraumteleskopDer Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS) und der Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) über die Europäische Südsternwarte Sehr großes Teleskop. Bei beiden Instrumenten ist jedes Pixel ein kontinuierliches Farbspektrum.

Dies bedeutet, dass STIS- und MUSE-Beobachtungen eindeutig verarbeitet werden können, um die wahre scheinbare Farbe von Uranus und Neptun zu bestimmen.

Die Forscher nutzten diese Daten, um die zusammengesetzten Farbbilder, die von der Kamera Voyager 2 und auch von der Wide Field Camera 3 (WFC3) des Hubble-Weltraumteleskops aufgenommen wurden, neu auszubalancieren.

Dies zeigte, dass Uranus und Neptun tatsächlich einen ziemlich ähnlichen grünlichen Blauton haben. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Neptun einen leichten Hauch von zusätzlichem Blau aufweist, was laut Modell auf eine dünnere Dunstschicht auf diesem Planeten zurückzuführen ist.

Animation saisonaler Farbveränderungen auf Uranus während zweier Uranusjahre (ein Uranusjahr entspricht 84,02 Erdenjahren), die von 1900 bis 2068 reichen und kurz vor der südlichen Sommersonnenwende beginnen, wenn der Südpol von Uranus fast direkt auf die Sonne zeigt.

Die linke Scheibe zeigt mit bloßem Auge das Aussehen von Uranus, während die rechte Scheibe farblich gestreckt und verbessert wurde, um atmosphärische Merkmale deutlicher hervorzuheben. In dieser Animation wurde die Rotation von Uranus um mehr als das 3.000-fache verlangsamt, so dass die Planetenrotation zu sehen ist, wobei einzelne Gewitterwolken zu sehen sind, die über die Planetenscheibe ziehen.

Während sich der Planet auf seine Sonnenwende zubewegt, ist eine blasse polare „Haube“ aus zunehmender Wolkentrübung und verringertem Methanreichtum zu erkennen, die einen größeren Teil der Planetenscheibe ausfüllt, was zu jahreszeitlichen Veränderungen in der Gesamtfarbe des Planeten führt.

Die sich ändernde Größe der Uranusscheibe ist darauf zurückzuführen, dass sich der Abstand von Uranus zur Sonne während seiner Umlaufbahn ändert.

Bildnachweis: Patrick Irwin, Universität Oxford

Erklärung der Farbvariationen von Uranus

Die Studie liefert auch eine Antwort auf das seit langem bestehende Rätsel, warum sich die Farbe von Uranus während seiner 84-jährigen Umlaufbahn um die Sonne leicht ändert.

Die Autoren kamen zu ihrem Schluss, nachdem sie zunächst Bilder des Eisriesen mit Messungen seiner Helligkeit verglichen hatten, die vom Lowell Observatory in Arizona von 1950 bis 2016 bei blauen und grünen Wellenlängen aufgezeichnet wurden.

Diese Messungen zeigten, dass Uranus zu seinen Sonnenwenden (also Sommer und Winter), wenn einer der Pole des Planeten auf unseren Stern zeigt, etwas grüner erscheint. Aber während der Tagundnachtgleiche – wenn die Sonne über dem Äquator steht – hat es einen etwas bläulicheren Farbton.

Ein Grund dafür war bekanntermaßen die höchst ungewöhnliche Rotation von Uranus.

Während seiner Umlaufbahn dreht er sich praktisch fast auf der Seite, was bedeutet, dass während der Sonnenwende des Planeten entweder sein Nord- oder Südpol fast direkt auf die Sonne und die Erde zeigt.

Dies sei wichtig, sagten die Autoren, da jede Änderung des Reflexionsvermögens der Polarregionen daher einen großen Einfluss auf die Gesamthelligkeit von Uranus hätte, wenn man sie von unserem Planeten aus betrachtet.

Worüber sich die Astronomen weniger im Klaren waren, ist, wie oder warum sich dieses Reflexionsvermögen unterscheidet.

Dies veranlasste die Forscher, ein Modell zu entwickeln, das die Spektren der Polarregionen von Uranus mit denen seiner Äquatorregionen verglich.

Es wurde festgestellt, dass die Polarregionen bei grünen und roten Wellenlängen stärker reflektieren als bei blauen Wellenlängen, was teilweise darauf zurückzuführen ist, dass Methan, das Rot absorbiert, in der Nähe der Pole etwa halb so häufig vorkommt wie am Äquator.

Dies reichte jedoch nicht aus, um die Farbveränderung vollständig zu erklären, weshalb die Forscher dem Modell eine neue Variable in Form einer „Haube“ aus allmählich dichter werdendem Eisdunst hinzufügten, die zuvor über dem sonnenbeschienenen Pol des Planeten im Sommer beobachtet wurde bewegt sich von der Tagundnachtgleiche zur Sonnenwende.

Astronomen gehen davon aus, dass es sich wahrscheinlich um Methan-Eispartikel handelt.

Bei der Simulation im Modell verstärkten die Eispartikel die Reflexion bei grünen und roten Wellenlängen an den Polen weiter und lieferten eine Erklärung dafür, warum Uranus zur Sonnenwende grüner ist.

Professor Irwin sagte: „Dies ist die erste Studie, die ein quantitatives Modell mit Bilddaten vergleicht, um zu erklären, warum sich die Farbe von Uranus während seiner Umlaufbahn ändert.“

„Auf diese Weise haben wir gezeigt, dass Uranus zur Sonnenwende grüner ist, weil die Polarregionen eine geringere Methanhäufigkeit, aber auch eine größere Dicke hell streuender Methaneispartikel aufweisen.“

Dr. Heidi Hammel von der Association of Universities for Research in Astronomy (AURA), die jahrzehntelang Neptun und Uranus untersucht hat, aber nicht an der Studie beteiligt war, sagte: „Die Fehlwahrnehmung der Farbe von Neptun sowie die ungewöhnlichen Farbveränderungen.“ des Uranus haben uns jahrzehntelang beschäftigt. Diese umfassende Studie sollte beide Probleme endlich klären.“

Zukünftige Erforschung und fortgesetzte Forschung

Die Eisriesen Uranus und Neptun bleiben ein verlockendes Ziel für zukünftige Roboterforscher und bauen auf dem Erbe der Voyager in den 1980er Jahren auf.

Professor Leigh Fletcher, ein Planetenwissenschaftler von der University of Leicester und Mitautor der neuen Studie, sagte: „Eine Mission zur Erforschung des Uransystems – von seiner bizarren saisonalen Atmosphäre bis zu seiner vielfältigen Ansammlung von Ringen und Monden – ist ein Höhepunkt.“ wird für die Raumfahrtagenturen in den kommenden Jahrzehnten Priorität haben.“

Allerdings würde selbst ein langlebiger Planetenforscher im Orbit um Uranus nur einen kurzen Schnappschuss eines Uran-Jahres aufnehmen.

„Erdbasierte Studien wie diese, die zeigen, wie sich das Aussehen und die Farbe von Uranus im Laufe der Jahrzehnte als Reaktion auf die seltsamsten Jahreszeiten im Sonnensystem verändert haben, werden von entscheidender Bedeutung sein, um die Entdeckungen dieser zukünftigen Mission in einen breiteren Kontext zu stellen“, sagt Professor Fletcher hinzugefügt.

Referenz: „Modellierung des saisonalen Zyklus von Uranus‘ Farbe und Größe und Vergleich mit Neptun“ von Patrick GJ Irwin, Jack Dobinson, Arjuna James, Nicholas A Teanby, Amy A Simon, Leigh N Fletcher, Michael T Roman, Glenn S Orton, Michael H. Wong, Daniel Toledo, Santiago Pérez-Hoyos und Julie Beck, 12. September 2023, Monatliche Mitteilungen der Royal Astronomical Society.

DOI: 10.1093/mnras/stad3761