GOTISCH

Eine illustrierte Geschichte

Von Roger Luckhurst

HEXEREI

Die Bibliothek der Esoterik

Herausgegeben von Jessica Hundley und Pam Grossman

TAROT FÜR VERÄNDERUNG

Verwenden der Karten für Selbstfürsorge, Akzeptanz und Wachstum

Von Jessica Dore

Was bedeutet „gotisch“ für Sie? Für mich beschwört das Wort Bilder eines alten ostgermanischen Stammes herauf, eine Strebepfeiler und ich um 2003, die vor einem Ständer mit Nietengürteln bei Hot Topic herumlungern. In „Gothic: An Illustrated History“ legt Roger Luckhurst eine umfangreiche, makabre Taxonomie des proteanischen Genres und seiner charakteristischen „angenehmen Schauer“ dar, dunkle Ranken, die durch Zeit und Raum greifen, um düstere Schlösser, Vorstadteinkaufszentren und sogar die trostlosesten zu umgarnen – wenn auch vielleicht nicht ganz unbesetzt – Weiten des Kosmos.

Als Professor für Studien des 19. Seine Analyse des gotischen Labyrinths zieht eine direkte Linie vom Minotaurus zu Pac-Man. Ein weiteres Kapitel ist ganz und gar dem schleimigen Schrecken der Tentakel gewidmet.

Luckhurst verortet die Gotik in der entmilitarisierten Zone zwischen Moderne und Antike, Stadt und Land, Lebende und Tote, Selbst und Fremde. Diese letzte Spannung hat sich in Kunst und Kultur als besonders fruchtbar erwiesen und ein Bestiarium von Monstern (Werwölfe, Wechselbälger, „The Stepford Wives“) hervorgebracht, deren Verschiedenheit uns die grausam kontrollierten Grenzen dessen widerspiegelt, was die Gesellschaft tolerieren wird.

Aber wenn es um diese Ausgestoßenen geht, zeigt Luckhurst, dass das Gothic-Genre ein zweischneidiges Schwert sein kann. „Was jede Gesellschaftsordnung als monströs ausschließt, kann für die Ausgestoßenen und Missbrauchten zu einem unerwarteten Identifikationspunkt werden“, schreibt er und zitiert die reiche Tradition queerer und trans-Lesungen von „Frankenstein“ und seinen Adaptionen. (Es gibt einige, die sagen, Ari Asters „Midsommar“ und Robert Eggers „The Witch“ hätten Happy Ends, mich eingeschlossen.) Wenn der menschliche Status quo eine Quelle von Unterdrückung und Ablehnung gewesen wäre, wer möchte nicht köstlich leben? , stattdessen als Monster?

Entdecken Sie die Buchbesprechung der New York Times

Möchten Sie mit den neuesten und besten Büchern auf dem Laufenden bleiben? Dies ist ein guter Anfang.

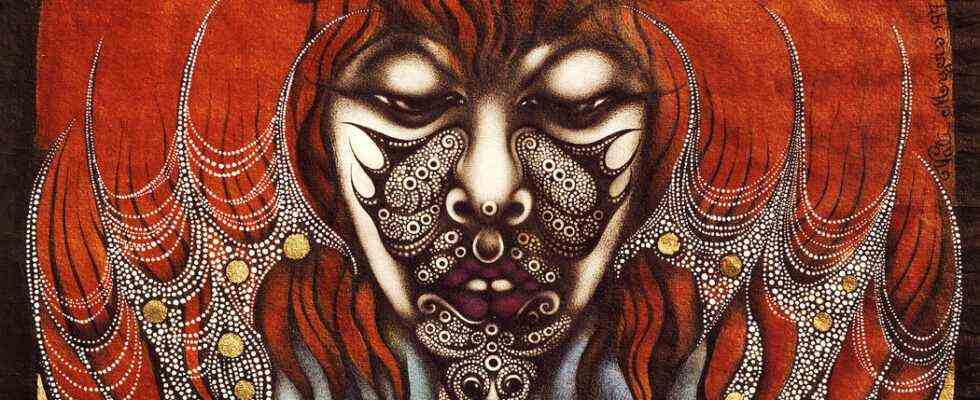

„Witchcraft“, ein verschwenderisches Bildband, herausgegeben von Jessica Hundley und Pam Grossman, ist eine dekadente Augenweide, gespickt mit Belladonna. Anhand von mehr als 400 Kunstwerken – durchsetzt mit persönlichen und breitgefächerten Essays von Praktikern und Liebhabern der Gegenwart – untersucht der neueste Teil von Taschens „Library of Esoterica“ den Schatten und das Licht, das die Hexe auf die westliche Phantasie geworfen hat.

„Witchcraft“ fängt den schwindelerregenden Clip ein, in dem sich sein Thema über Jahrhunderte verändert hat, eine Chiffre, die die tiefsten Ängste und Sehnsüchte der Gesellschaft und ihre beträchtlichen Überschneidungen verkörpern kann. Es gibt einen mittelalterlichen Holzschnitt von Hans Baldung Grien von grotesken Hexen, die Flugsalbe auftragen (aus dem Fleisch von Kindern, so die alten Geschichten); John William Waterhouses verträumte, energiegeladene präraffaelitische Zauberinnen; ein verführerischer, fast nackter Oberkörper einer Sirene, der im Dampf ihres Kessels auf dem Borderline-Softcore-Cover für Peter Tremaynes Fantasy-Roman „The Vengeance of She“ von 1978 glitzert.

Aber die unauslöschlichsten Bilder des Buches sind die der selbstidentifizierten Hexen, Kunst und Artefakte, die die Grenze zwischen ästhetischem Objekt und spiritueller Praxis verwischen – „Haitians, Lend a Hand to Mother“, eine von Myrlande Constants atemberaubenden, kunstvoll verzierten zeremoniellen Voodoo-Flaggen , zum Beispiel, oder das Poppet eines unbekannten Zauberwirkers von 1953, das in schwarze Spitze gekleidet war, um “eine böse Nazi-Frau” darzustellen, stach mit einem Nagel ins Gesicht.

Die Anthologie postuliert die Hexe als weit mehr als eine passive Muse – selbst eine beeindruckende kreative Kraft. Sie ist auch eine subversive Verfechterin der Marginalisierten: Mit ihrem obskuren Wissen existiert ihre Macht außerhalb der restriktiven Systeme von Kirche, Staat und Industrie.

Dank eines weiteren neuen Buches, „Tarot for Change“, waren einige dieser uralten Geheimnisse noch nie so zugänglich. Allerdings findet man diese Sammlung nachdenklicher Aufforderungen zur Selbstbeobachtung, die du dir dein eigenes Abenteuer aussuchen kannst, eher im Selbsthilferegal eines Therapeutenbüros als eingeklemmt unter einer Kristallkugel in einem Hellseher-Salon.

Die Autorin und lizenzierte Sozialarbeiterin Jessica Dore hat eine beeindruckende Präsenz in den sozialen Medien aufgebaut, indem sie täglich Tarotkarten für Hunderttausende von Followern auf Twitter und Instagram gezogen hat. In ihrem ersten Buch argumentiert sie, dass Verhaltenswissenschaft und evidenzbasierte Behandlung tatsächlich „zutiefst kompatibel“ mit Spiritualität und mystischen Philosophien sind. Aus ihrer Sicht fungiert Tarot als Miniaturprojektionsfläche für unser Innenleben. Auf sichere Weise beobachtet, können sie uns neue Perspektiven auf unsere Umstände, neue Möglichkeiten für Wachstum und Veränderung bieten.

Jeder der 78 Karten ist ein Kapitel gewidmet, wie es das häufig verwendete Rider-Waite-Smith-Deck darstellt, das Methoden der Behandlung der psychischen Gesundheit, Poesie, Volksmärchen und Popkultur beinhaltet. Dore zitiert James Camerons „Titanic“, den britischen Okkultisten und Magier Aleister Crowley, den Autor von „The Body Keeps the Score“, Bessel van der Kolk und das Nickelodeon-Teenager-Drama „The Secret World of Alex Mack“ aus den 90er Jahren, alles in den bewegend zu erklären, was der König der Becher uns über die Auflösung von Traumata lehren kann.

Ich muss eine Voreingenommenheit gestehen: Ich liebe die eindrucksvollen Bilder des Tarots, bin aber nicht überzeugt, dass jede Karte, die ich jemals gezogen habe, aus irgendeinem Grund vor mir aufgetaucht ist, der über den reinen, langweiligen Zufall hinausgeht. Trotzdem hat mich „Tarot for Change“ mit seinen großzügigen, praktischen und sanft radikalen Ratschlägen überzeugt. Dore beruft sich wiederholt auf die Prinzipien der dialektischen Verhaltenstherapie (obwohl sie selbst keine Psychotherapie praktiziert) und deren Betonung darauf, mehrere, sogar scheinbar widersprüchliche Wahrheiten gleichzeitig zu halten. „Das Halten des Paradoxons“, schreibt sie, „bleibt die ständige Lektion des Tarots.“ Niemand und nichts ist ganz gut oder ganz schlecht – kein Monster, keine Hexe, nicht einmal wir selbst.