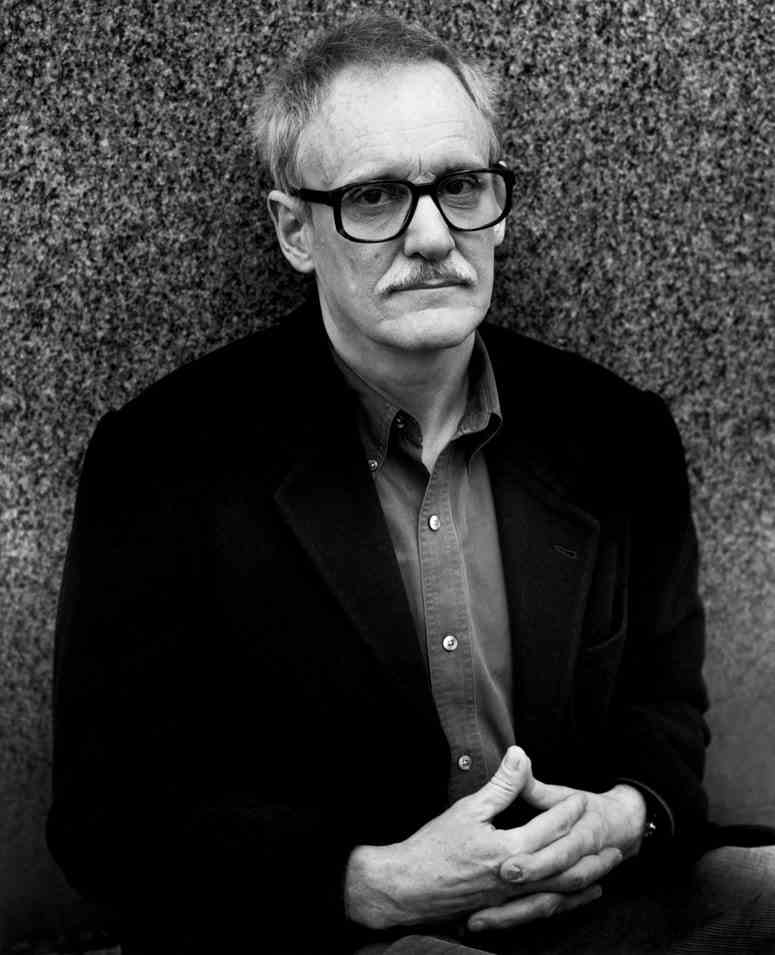

Peter Schjeldahl.Foto mit freundlicher Genehmigung von Ada Calhoun

Peter Schjeldahl, der am Freitag im Alter von 80 Jahren starb, war fester Mitarbeiter bei Der New Yorker seit mehr als zwei Jahrzehnten, nach einem sagenumwobenen Lauf als Kunstkritiker für die Dorfstimme. Es ist schwer, sich die New Yorker Kunstwelt vorzustellen, ohne dass Schjeldahls Stimme sie kommentiert. Seine Arbeit hatte eine Art syntaktisches Genie. Nur wenige andere Autoren haben so viel in einen Satz gepackt – Schjeldahl war irgendwie in der Lage, zwei oder drei komplementäre (oder konkurrierende) Ideen gleichzeitig zu jonglieren, wodurch seine Stücke dicht geschichtet und endlos lohnend wurden. Seine Leser schätzten ihn für sein Wissen, seine Leidenschaft und seine scharfsinnigen Meinungen. Er schrieb nie aus einer defensiven Position heraus. Er war bereit, nicht einverstanden zu sein und bereit, nicht gemocht zu werden. Dennoch wünschte er sich mehr als alles andere eine Art Kommunion. „Wir betrachten Gemälde, die bestimmte Objekte an bestimmten Orten sind, nur als Individuen“, schrieb er letztes Jahr in einem Artikel über seine Liebe zur Sammlung Frick. „Wir können uns dann mit Aufregung oder Angst an andere wenden, in der Hoffnung, dass unsere Antworten bestätigt werden. Diese Gespräche sind der Test für die kulturelle Vitalität jeder Kunst – alltäglich bei Büchern und Filmen, aber seltener und ein bisschen selbstbewusst besonders in Fällen der bildenden Kunst, wo Untertöne von Seltenheit und brutaler Kostbarkeit durchdringen.“

Dieses Gefühl der Aufregung – und gelegentlicher Besorgnis – war in seiner Kritik immer präsent. Es war in der Erregung zu finden, die er angesichts der lebendigen Unerbittlichkeit von Niki de Saint Phalles Vision empfand: „Die Kunst war ein Ort in ihr. Jedes Werk von ihr ist wie ein Ziel, das einen, einmal erreicht, woanders hingehen lässt, nur indem man den Weg zurückverfolgt, den man gekommen ist.“ Und es lag an dem deutlichen Mangel an Nervenkitzel, den er über die Arbeit von KAWS empfand: Die Stücke des Künstlers „haben alle an einer Vorliebe teil – nicht Kitsch, der künstlerische Konventionen erniedrigt, sondern eine Promiskuität, die über den Kitsch hinaus in ein wildes blaues Jenseits des Selbst segelt – kannibalisierende Motive.“ Schon immer wollte Schjeldahl seine Antwort aufschlüsseln und sie dann umdrehen und mit dem Leser teilen.

Nachfolgend sind einige seiner charakteristischen Stücke aufgeführt.