Alan Cowell war von 1983 bis 1987 Leiter des südafrikanischen Büros der New York Times, als ihn die Apartheidsregierung des Landes verwies.

Am Hauptflughafen von Johannesburg bereiteten sich rund 400 Menschen auf Flüge nach Port Elizabeth und Kapstadt vor. Fast alle kamen ohne Zwischenfälle an den Sicherheitsscannern vorbei, um zu den Abflughallen zu gelangen.

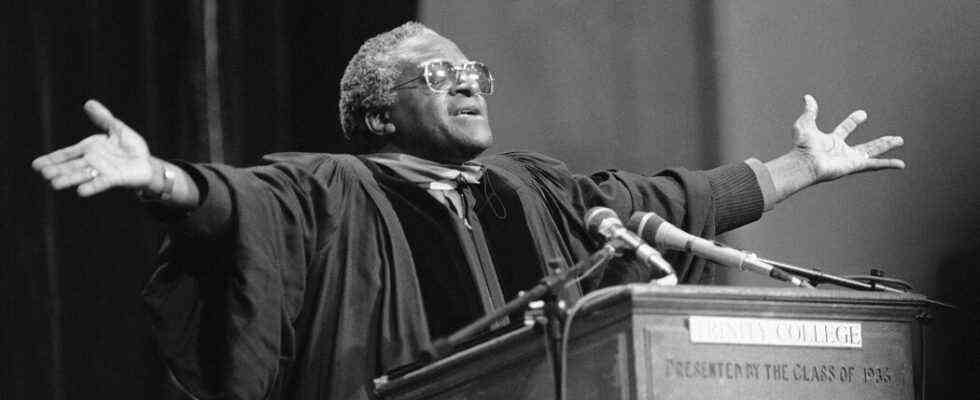

Alle außer einem — Erzbischof Desmond M. Tutu.

Es war im Dezember 1986, und Erzbischof Tutu war der Führer der anglikanischen Gläubigen seines Landes, Schwarz und Weiß, und eine der angesehensten Persönlichkeiten an der Spitze des Kampfes gegen die Apartheid, ihr spirituelles Zentrum. Für seinen Mut und sein Engagement hatte er 1984 den Friedensnobelpreis erhalten.

Niemand konnte nicht wissen, wer er war und wofür er stand.

Doch von allen Passagieren in der Schlange war er der einzige Reisende, der sich der Demütigung einer Leibesvisitation unterzog. Es schien ihn vor allem an seinen chromatischen Status in der Apartheid-Nation zu erinnern.

Vielleicht, überlegte er, hatte sein metallenes Brustkreuz einen Alarm ausgelöst.

„Haben sie gedacht, es sei eine Waffe?“ er fragte mich.

Manchmal ist es eher der kleine Moment, in dem Sie blinzeln und Sie haben ihn verpasst, als die schrille Schlagzeile, die Reporter an die Essenz der Geschichte erinnert, die sie abdecken sollen.

Dieser Moment ist mir geblieben, denn in Anbetracht dessen, was mit seinem gequälten Land passiert war und noch passieren würde, verdiente der Punkt hinter seiner rhetorischen Frage mehr als flüchtige Betrachtung.

Vielleicht war das Kreuz selbst keine Waffe, aber der Glaube und der Glaube, für den es stand, gaben dem Kampf gegen die weiße Minderheitenherrschaft einen überwältigenden moralischen Imperativ, der sowohl den Erzbischof als auch seine Gegner vor Herausforderungen stellte.

Die Episode am Sicherheitsschalter des Flughafens ereignete sich mehrere Jahre vor der Freilassung von Nelson Mandela im Jahr 1990 und dem Beginn von Südafrikas Fortschritt in Richtung Demokratie. Es war eine Zeit der Entscheidungen, die auf verschiedene Weise durch den zunehmenden und immer härteren Protest der abgesonderten Schwarzen Townships, den Schmelztiegeln der Revolte, diktiert wurde; durch die Hartnäckigkeit des weißen Minderheitenregimes, das damals von Präsident PW Botha geführt wurde; durch wachsenden internationalen Druck auf Wirtschaftssanktionen; und durch einen scheinbar unerbittlichen Rückgriff auf Gewalt.

Bei all dem hätte die Förderung seines christlichen Friedensstrebens durch den Erzbischof zum Scheitern verurteilt erscheinen können, eine einsame Stimme in einer blutbefleckten Wildnis.

„Ich bin überrascht, dass radikale Schwarze immer noch bereit sind zu sagen, dass wir ihre Führer sind“, sagte er auf einer Pressekonferenz im Januar 1985. „Was haben wir bei all unserem Gerede über friedliche Veränderungen vorzuweisen? Gar nichts.”

Er wurde jedoch nicht zum Schweigen gebracht, weder in seiner Opposition zur Apartheid noch in seiner Ablehnung der extremsten Formen der Gewalt.

In diesen Jahren war die Hinrichtung durch Feuer zu einem Symbol des Kampfes geworden, der von schwarzen Aktivisten an beschuldigte Verräter verteilt wurde. In den Propagandakriegen wurden ikonische Bilder der lebendigen Verbrennung des Angeklagten verwendet, die den Kampf der Schwarzen je nach Erzähler entweder als barbarisch oder von seiner eigenen furchterregenden Gerechtigkeit durchdrungen haben.

Typischerweise wurde eine Person, die als Informant der weißen Behörden identifiziert oder beschuldigt wurde, überrollt und durch einen Autoreifen um ihren Oberkörper bewegungsunfähig gemacht. Dann würde der Reifen mit Benzin übergossen und entzündet. Das Ritual wurde „Halsketten“ genannt.

In einer Episode in der Gemeinde Duduza im Juli 1985 sah ich zu, wie der damalige Bischof Tutu und ein anderer Geistlicher, Simeon Nkoane, um die Rettung eines Mannes kämpften und kämpften, der für eine solche Bestrafung ausgewählt worden war und trotz seiner Verleugnung angeklagt war, als verdeckter Ermittler der Polizei.

Die Leidenschaften des Augenblicks waren intensiv. Irgendwann schien es, als sei der Mann zum Tode bestimmt. Er war blutig geschlagen und sein Auto in Brand gesteckt worden, um ihm das zur Verfügung zu stellen, was ein Aktivist als „seinen Scheiterhaufen“ bezeichnete.

„Das untergräbt den Kampf“, rief Bischof Tutu, als er versuchte, den Mann zu beschützen.

„Nein, es fördert den Kampf!“ rief ein Mitglied der Menge dem Bischof zu, der nach der Amtseinführung bei einer politisch aufgeladenen Beerdigung in lila Gewänder gekleidet war.

Schließlich setzten sich an diesem Tag in Duduza die Bischöfe durch und der mutmaßliche Informant wurde vertrieben.

Es war ein Akt des möglicherweise leichtsinnigen Mutes der Kleriker gewesen, als ihr einziger Schutz gegen den Zorn der Möchtegern-Henker die Kreuze ihres Glaubens waren.

Aber es war keineswegs ein ungewöhnliches Beispiel für Tapferkeit, das wir erlebten.

Bei einer anderen Gelegenheit stellte sich Bischof Tutu zwischen Demonstranten und Polizei und schuf das Bild eines winzigen Priesters, der sich der bewaffneten Macht der Apartheid-Sicherheitsmaschinerie widersetzt.

In der Ära, nachdem Mandela 1994 die Präsidentschaft übernommen hatte, griff der Erzbischof auf andere Quellen der Tapferkeit zurück, um den Untersuchungen der Wahrheits- und Versöhnungskommission zu Rechtsverletzungen vorzustehen, die selbst den schlimmsten Erwartungen menschlichen Verhaltens widersprachen und die Möglichkeit einer Erlösung in Frage stellten.

In all den Jahren des Kampfes standen Kleriker an vorderster Front und erhoben ihre Banner – Methodisten, Katholiken oder Anglikaner – gegen die weißen Autoritäten, die eine biblische Rechtfertigung für die Apartheid in den Lehren der getrennten niederländisch-reformierten Kirche suchten.

Doch in der Rüstkammer des Erzbischofs gab es neben seinem Brustkreuz immer noch eine weitere Waffe: Humor.

Bei einer Spendenaktion Anfang der 2000er Jahre, an der der Erzbischof teilnahm, bot einmal ein Teilnehmer an, einen Witz zu erzählen, um das Verfahren zu erleichtern, warnte jedoch das Publikum, dass er die Pointe oft verstümmele.

„Ich werde lachen“, versprach der Erzbischof und rief.

Und es wurde gelacht.