Ein Produkt zur Senkung der Strompreisspitzen sei ein gefährliches Geschäft, da es die Wohlfahrt schmälere und die Anreize für Investitionen in die Stromproduktion zu verringern drohe, schreibt Lion Hirth.

Lion Hirth ist Professor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin.

Der Vorschlag der Europäischen Kommission enthält einen neuen Artikel 7a der Elektrizitätsverordnung, der es den EU-Ländern ermöglicht, den Übertragungsnetzbetreibern die Beschaffung eines neuen „Peak-Shaving-Produkts“ zu ermöglichen. Dies steht im Zusammenhang mit der politischen Diskussion um die Spitzenlastkürzung, die Ende 2022 als mögliche Reaktion auf die Stromkrise aufkam.

Es geht auch auf eine ACER-Arbeitsgruppe zur nachfrageseitigen Flexibilität zurück. Uns ist nicht klar, ob EU-Länder ein solches Produkt nach der aktuellen Gesetzgebung überhaupt einführen könnten: Österreich hat Ende 2022 ein „Demand-Side-Response-Produkt“ eingeführt, das dem Vorschlag sehr ähnelt.

Der Kommissionsvorschlag und die allgemeine Ausrichtung des Rates unterscheiden sich in mehreren Aspekten, z. B. in der Frage, ob nur Übertragungs- oder Verteilernetzbetreiber das Produkt beschaffen können und ob es immer oder nur während einer angekündigten Strompreiskrise beschafft werden kann.

Was ist das Peak-Shaving-Produkt? Dabei handelt es sich um einen neuen Dienst, den Netzbetreiber ohne Einschränkungen hinsichtlich der Verbrauchertypen von Verbrauchern beziehen können.

Es wird einige Tage vor der Lieferung beschafft und vor, innerhalb oder nach dem Day-Ahead-Markt aktiviert (Kommission und Rat sind sich in diesem entscheidenden Punkt nicht einig). Bei Aktivierung müssen Verbraucher ihren Verbrauch unter einen Basiswert senken, wofür sie finanziell entlohnt werden.

Reduzierung unter was?

Die Definition einer robusten Basislinie ist eine grundlegende Herausforderung jedes Mechanismus, der eine Reduzierung belohnt. Angenommen, die Basislinie ist der Zeitplan, den der Verbraucher übermittelt hat. In diesem Fall besteht ein offensichtlicher Anreiz darin, den Zeitplan zu erhöhen, um die dem Netzbetreiber gemeldete Reduzierung zu maximieren, ohne den physischen Stromverbrauch zu verringern.

Auf diese Weise können Anbieter möglicherweise nach der vom Netzbetreiber angeordneten Reduzierung letztendlich die ursprünglich gewünschte Menge verbrauchen. Auf diese Weise können Verbraucher unerwartete Gewinne erzielen, und obwohl es so aussieht, als sei eine Nachfragereduzierung erreicht worden, ändert sich die physische Realität des Stromsystems durch die Einführung des Peak-Shaving-Produkts nicht.

Die Situation wird noch schlimmer, wenn Verbraucher ihre Zeitpläne aufblähen, aber entgegen ihrer Erwartung nicht aktiviert, in diesem Fall tatsächlich Zunahme Der physische Verbrauch in Zeiten der Knappheit führt zu steigenden Strompreisen und einer weiteren Belastung des Systems.

Da die Teilnehmer des Systems einen inhärenten Anreiz haben, die Basislinie zu manipulieren, sollte sie idealerweise vom Netzbetreiber anhand objektiver Kriterien festgelegt werden. Der Verbrauch bleibt jedoch privat.

Abbildung 1: Manipulation der Basislinie zur Maximierung der Auszahlung, wie oben dargestellt.

In diesem Fall hatte ein Verbraucher geplant, den Verbrauch in den hochpreisigen Nachmittagsstunden zu reduzieren.

Um jedoch von dem Peak-Shaving-Produkt zu profitieren, geben sie an, einen konstanten Zeitplan einzuhalten. Nach der Aktivierung folgt der Verbraucher genau dem Konsumverhalten, das er ohnehin geplant hatte – er profitiert jedoch von dem Mechanismus.

Preise senken oder Systemzuverlässigkeit erhöhen?

Doch welches Problem soll dieser Vorschlag überhaupt lösen? Auf diese Grundfrage geben Kommission und Rat völlig unterschiedliche Antworten.

- Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass das Produkt zu „einer effizienten Integration von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in das System“ sowie zur „Zuverlässigkeit“ und zur „Netzstabilität“ beitragen soll. Dementsprechend ist eine Aktivierung geplant nach die Day-Ahead-Auktion.

- Der Rat gibt an, dass das Hauptziel darin besteht, „die Großhandelspreise für Strom zu senken“. Dementsprechend ist vorgesehen, dass die Aktivierung vor der Day-Ahead-Auktion erfolgt oder in diese integriert wird.

Diese beiden Begründungen sind grundlegend unterschiedlich.

Gehen wir zunächst davon aus, dass das Ziel des Produkts darin besteht, zur System- und Netzzuverlässigkeit beizutragen (wie im Kommissionsvorschlag). Hierfür existieren bereits etablierte Märkte, Mechanismen und Systemdienstleistungen.

In Zeiten der Knappheit wird durch den Day-Ahead-Markt ein Anreiz zur Nachfragereduzierung geschaffen, kurzfristige Hilfe wird durch den Intraday-Markt und den Ausgleichsmechanismus für Ungleichgewichte bereitgestellt. Feste Kapazitäten zur Nachfragereduzierung werden über Reserveauktionen verkauft.

Redispatch, Einschränkung und lokale Flexibilitätsmärkte helfen bei der Bewältigung von Netzwerkengpässen. Die Spannungshaltung ist in Netzordnungen geregelt.

Es gibt nicht nur die oben genannten Märkte, sondern sie artikulieren auch die Systemanforderungen viel präziser als das vorgeschlagene Produkt zur Spitzenausgleichung – „Nachfrage in Spitzenzeiten reduzieren“ ist im Allgemeinen nicht die richtige Antwort auf ein bestimmtes Problem des Energiesystems.

Darüber hinaus sollte, wenn man einen neuen Beschaffungsmechanismus einführen würde, dieser technologieneutral sein.

Denn nicht nur Verbraucher können solche Leistungen erbringen, sondern auch konventionelle und erneuerbare Erzeuger und Speicherbetreiber, oft auch grenzüberschreitend.

Daher sollte jeder Beschaffungsmechanismus in nichtdiskriminierender Weise für alle diese potenziellen Ressourcen offen sein.

Nach Angaben der EU-Länder geht es bei dem Peak-Shaving-Produkt jedoch in erster Linie darum, die Spotpreise zu senken. Die Aktivierung erfolgt dementsprechend vor oder innerhalb der Day-Ahead-Auktion.

Konkret würde dies bedeuten, dass Netzbetreiber Energie zu einem hohen Preis von den Verbrauchern kaufen und sie zu einem niedrigeren Preis an den Spotmarkt verkaufen. Im Wirtschaftsjargon nennt man ein solches Verhalten „Preisdiskriminierung“.

Folglich wird der Spotpreis unter den kontrafaktischen Fall einer Markträumung ohne vorherige Spitzenglättung gesenkt.

Eine solche Preisdiskriminierung ist jedoch aus vielen Gründen problematisch: Kosten, statische Ineffizienz, verringerte Investitionsanreize und Widersprüchlichkeit mit dem allgemeinen Reformansatz, der sich auf langfristige Verträge konzentriert.

Das gefährliche Geschäft, an den Preisen herumzubasteln

Wenn Netzbetreiber Strom zu einem hohen Preis von Verbrauchern kaufen, um ihn auf dem Day-Ahead-Markt zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen, erleiden sie einen Verlust.

Die Höhe dieses Verlusts hängt vom Volumen, der Preiselastizität der Nachfrage und möglichen Unvollkommenheiten wie nicht wettbewerbsorientierten Beschaffungsmärkten ab. Die entstehenden Kosten würden wahrscheinlich durch Netzgebühren gedeckt, was den Strompreis für die Verbraucher erhöhen würde.

Durch die Senkung des Spotpreises verdrängt der Mechanismus Stromerzeuger, die bereit gewesen wären, zum höheren unverzerrten Preis zu verkaufen, aber nicht zum niedrigeren Preis.

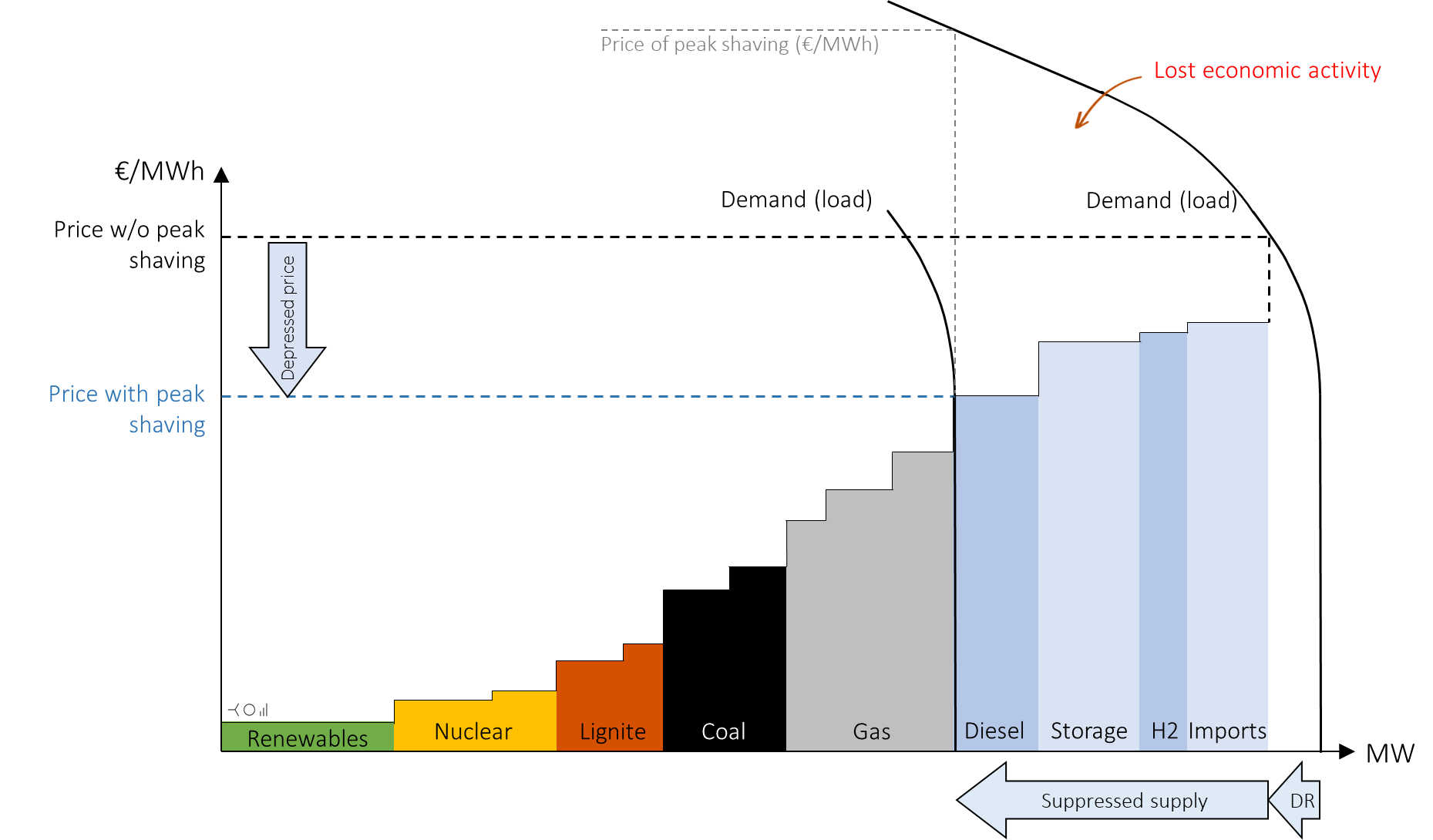

Abbildung 2 verdeutlicht dies. Durch den reduzierten Spotpreis würden Verkäufer mit hohen Angebotspreisen, wie Batteriebetreiber, teure Dieselkraftwerke, (zukünftige) wasserstoffbetriebene Kraftwerke, aber auch Importe unterdrückt.

Dies ist wirtschaftlich ineffizient und wohlfahrtsmindernd, da die Wirtschaft von der zusätzlichen Stromversorgung profitiert hätte. Darüber hinaus wird jede marktgesteuerte Nachfragereaktion verdrängt.

Abbildung 2: Der angebotsdämpfende Effekt der Spitzenkürzung

Ein zweites Problem sind die Auswirkungen auf Investitionen. Mit der Ankündigung eines Mechanismus zur Senkung der Spitzenpreise verlieren Investitionen in Spitzenlasttechnologien an Attraktivität.

Schließlich steht die Idee, die Spotpreise zu senken, im Widerspruch zur allgemeinen Ausrichtung des Reformvorschlags, der darauf abzielt, die Spotpreissignale intakt zu halten und gleichzeitig die Verbraucher durch langfristige Verträge und Absicherungsvereinbarungen zu schützen.

Unserer Ansicht nach ist die Manipulation des Spotpreises durch ein Peak-Shaving-Produkt, wie vom Rat vorgeschlagen, keine gute Idee.

Dennoch kann das Peak-Shaving-Produkt zur Systemstabilität und -zuverlässigkeit beitragen, wenn es sorgfältig konzipiert wird, um Überschneidungen mit bestehenden Märkten und Systemdiensten zu vermeiden.

Um einen Mehrwert zu schaffen, sollte das Peak-Shaving-Produkt speziell auf kleine Anlagen abzielen, die derzeit von den etablierten Märkten ausgeschlossen sind, weil sie entweder zu klein sind, keine intelligenten Zähler haben oder weil sie andere Kriterien nicht erfüllen.

Wenn es jedoch als Notfallmechanismus konzipiert wäre, könnte man die Anforderungen an die Messung, Informationstechnologie und andere Anforderungen an das Spitzenausgleichsprodukt im Vergleich zur Ausgleichsverantwortung und anderen Systemdienstleistungen lockern.