Michael Bröning ist Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung in New York und Mitglied der Grundwertekommission der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.

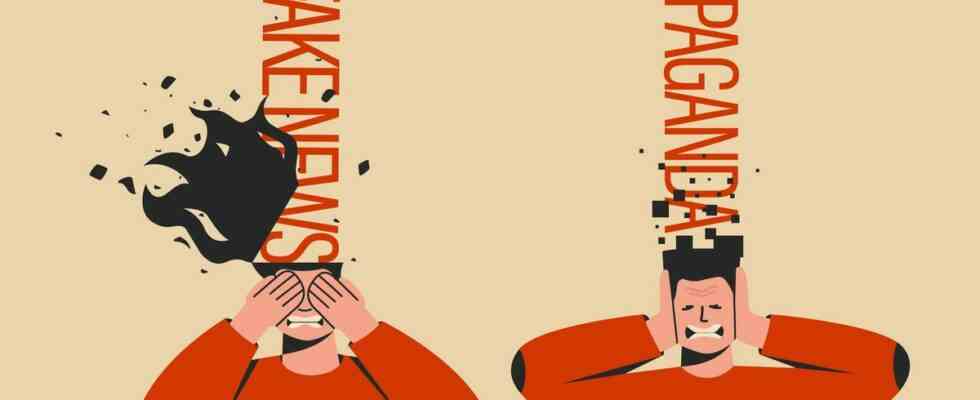

Konfrontiert mit den katastrophalen Folgen von Fake News, Online-Hass und irreführenden Informationen übernehmen Regierungen zunehmend die Rolle von Schiedsrichtern über die objektive Realität und erlassen formelle Regeln zur Bekämpfung von „irreführenden Informationen“ und der Verbreitung aufrührerischer Fake News.

Aber wenn Behörden für Objektivität verantwortlich sind, wer wird dann Einwände gegen die Behörden erheben?

In Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Australien, Dänemark, Neuseeland, Indien, Schweden und Südafrika ist der Kampf gegen „Hate Speech“ mittlerweile gesetzlich verankert. Das südkoreanische Parlament hat ein Expertengremium eingesetzt, um „wahre Geschichte“ von Verschwörungstheorien – und übermäßig kritischen Lesarten – der Vergangenheit des Landes zu trennen. Und in den Vereinigten Staaten kündigte die Regierung von Präsident Joe Biden die Einrichtung eines behördenübergreifenden „Disinformation Governance Board“ an, das auf „Desinformation abzielt, die die Sicherheit des amerikanischen Volkes bedroht“.

Internationale Organisationen sind diesem Beispiel gefolgt. Die Europäische Union hat ein neues Gesetz über digitale Dienste verabschiedet, das es den Mitgliedern ermöglicht, politische Propaganda oder Hassreden zu unterdrücken. Und in der UNO gibt es eine bemerkenswerte Verlagerung von der Rettung nachfolgender Generationen vor der Geißel des Krieges – wie es die UN-Charta versprochen hat – hin zur Bekämpfung der sich ständig ausbreitenden Informationskriege. UN-Generalsekretär António Guterres hat immer wieder gewarnt einer „Epidemie von Fehlinformationen“ und hat Initiativen gestartet, um „den Lärm zu durchbrechen, um lebensrettende Informationen und faktenbasierte Ratschläge bereitzustellen“.

In Zeiten, in denen die russische Staatspropaganda nackte Aggression als Kampf gegen „den Nationalsozialismus“ darstellt, Extremisten rassistische Manifeste online verbreiten und der ehemalige Präsident Donald Trump in die sozialen Medien zurückgekehrt ist, ist der Drang, die Wahrheit zu verteidigen, verständlich.

Und doch gibt es gute Gründe, den Enthusiasmus zu dämpfen, wenn es darum geht, Regierungen für den Kampf gegen Fehlinformationen zu gewinnen.

Ein Teil des Problems ist eine einfache Wahrheit – die Wahrheit ist niemals einfach.

Fakten, Daten und sogar wissenschaftlicher Konsens sind häufig multidimensionaler, widersprüchlicher und weniger statisch, als es Regierungsgremien oder offizielle Kommuniqués zulassen können.

Und da Informationen Kontext und Interpretation erfordern, ist die Vorstellung einer staatlich sanktionierten wissenschaftlichen Wahrheit tatsächlich alles andere als wissenschaftlich. Schließlich ist die Grundlage rationaler Wahrheitsfindung die Überzeugung, dass auch absolute Gewissheiten hinterfragt werden können und sollten. Mit den Worten von John Stuart Mill kann nur verhindert werden, dass „lebendige Wahrheit“ zu „totem Dogma“ wird, wenn „umfassend, häufig und furchtlos“ Fragen gestellt werden.

Dieses abstrakte Problem hat jedoch eine handfeste politische Dimension.

In einer Welt widerstreitender politischer Ideale ist es unglaublich schwierig, die Grenze zwischen Desinformation, Fehlinformation und bloß unbequemen Wahrheiten zu ziehen; und die Prämisse, dass politische Autoritäten am besten in der Lage sind, diese Grenze zu ziehen und die Realität leidenschaftslos zu identifizieren, missversteht das Wesen der Politik. Dies würde das Ideal, der Macht gegenüber die Wahrheit zu sagen, im Wesentlichen umkehren, was wiederum die fast unvermeidliche Folge hätte, legitime Opposition zu ersticken, notwendige Kritik zum Schweigen zu bringen und letztendlich autoritäre Tendenzen zu stärken – insbesondere angesichts der zweifelhaften Erfolgsbilanz vieler Regierungen, abweichende Meinungen zuzulassen.

Von der Politik zu verlangen, die Grenze zwischen Fakt und Fiktion zu ziehen, läuft im Grunde allzu oft darauf hinaus, die Schafe dem Wolf anzuvertrauen.

Auch demokratische Regierungen sollten sich Sorgen machen, da selbst gut gemeinte Versuche, die Politik durch die Einbindung vermeintlich objektiver Wissenschaft zu stärken, unbeabsichtigte negative Folgen haben können. Anstatt Ersteres zu isolieren, politisieren und delegitimieren sie Letzteres allzu oft – mit verheerenden Folgen für das politische Klima, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine rationale Debatte. Beispielsweise ist die verschwommene Grenze zwischen staatlicher Autorität und der Rolle der Wissenschaft im Kampf gegen COVID-19 ein Grund zum Innehalten.

In einer sich ständig verändernden Welt wird die Wahrheit nicht vom Politischen profitieren ex kathedra Vorgaben, sondern aus der offenen Debatte und dem ungehinderten Zusammenspiel konkurrierender Meinungen.

Angesichts der alarmierenden Geschwindigkeit, mit der die Pressefreiheit weltweit schrumpft, ist es für wohlmeinende Regierungen eine dringendere Aufgabe, diesen offenen Gedankenaustausch zu gewährleisten und zu verteidigen, als die unmögliche Rolle eines universellen Richters der Realität zu übernehmen.

Meinungsfreiheit ist das Betriebssystem demokratischer Gesellschaften. Sie ist nicht nur das Ergebnis, sondern auch eine Voraussetzung der Demokratie.

In einer Welt, die jetzt von Fehlinformationen durchdrungen ist, gib mir nicht die Wahrheit. Geben Sie mir eine Debatte.