Der allerletzte Moment in „Der Junge und der Reiher“ ist die einfachste, schönste und leiseste Erschütterung. Es könnte kaum anders sein, da es sich um die letzte Szene des angeblich letzten Werks des großen japanischen Trickfilmzeichners Hayao Miyazaki handelt. Ich zögere, mehr zu sagen, nicht nur, weil sich das Bild selbst jeder Beschreibung entzieht, wie es bei Miyazakis Kunst oft der Fall ist, oder weil ich vor Spoilern auf der Hut bin, da seine wimmelnden, ruhelos einfallsreichen Geschichten längst aus dem Gefängnis der (Gähn) befreit sind. narrative Logik. Sagen wir einfach, dass sich dieser Abschiedsschuss wie ein Ende und einen Anfang, ein Aufbruch und eine Rückkehr anfühlt, eine Erinnerung an all die fantasievollen Wunder, die aus den dunkelsten Tiefen der Erinnerung eines Jungen entspringen können. Er lernt vielleicht, kindische Dinge beiseite zu legen, aber der Film um ihn herum nimmt sie ohne Angst oder Entschuldigung an.

Der Junge (gesprochen von Soma Santoki) heißt Mahito und wir treffen ihn 1943, in der schrecklichen Nacht, in der seine Mutter bei einem Krankenhausbrand in Tokio stirbt. Inmitten eines Wirbels aus langsam treibender Glut und sich schnell bewegenden Körpern rennt er los, um sie zu retten, während über ihm Luftschutzsirenen heulen. Es ist ein Flächenbrand während des Krieges, der Mahito in diesem wunderschönen, düsteren und dennoch spannenden Film verfolgen wird, selbst nachdem sein Vater ihn ein Jahr später zu seiner zukünftigen Stiefmutter Natsuko (Yoshino Kimura) aufs Land schickt. Während Mahito durch ein seltsames neues Haus und seine üppige, waldreiche Umgebung wandert, gefolgt von einer Schar geschwätziger Omas, kann er seinen Kummer, seine Schuldgefühle oder eine verblüffende Halluzination nicht loswerden, dass seine Mutter wie ein Phönix aus dem Haus aufsteigt Flammen.

Der bedeutendste Vogel hier ist jedoch kein Phönix. Es handelt sich auch nicht um einen der vielen grünen Riesensittiche, die gegen Ende des Verfahrens eine bedrohliche Vogelarmee bilden. Es ist der geheimnisvolle Graureiher, der früh von seinem Sitz auf dem Dach herabsteigt und gefährlich nah an Mahito heranfliegt, sodass wir seine prächtige Flügelspannweite, seine beunruhigenden dunklen Augen und seinen scharfen Schnabel mit der roten Spitze betrachten können. Schon bald öffnet sich dieser Gesetzentwurf, um eine Reihe besorgniserregend humanoider Zähne zu enthüllen und auch eine seltsame und leicht unheimliche Einladung zu überbringen: „Ihre Anwesenheit wird erbeten.“

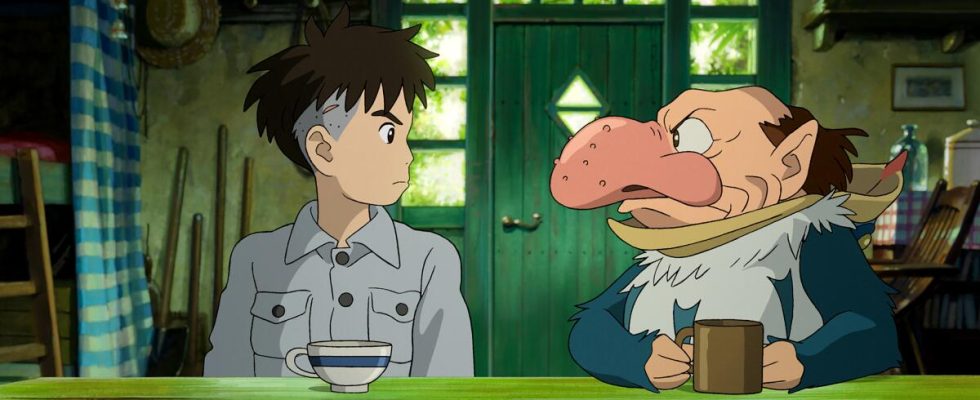

Ein Bild aus Hayao Miyazakis „Der Junge und der Reiher“.

(GKIDS)

Es ist in der Tat. Wie Lewis Carroll, L. Frank Baum und andere große Zauberer vor ihm hat Miyazaki, heute 82, Freude daran, uns zusammen mit seinen jungen Heldinnen und Helden in hinreißende Bilderbuchwelten zu entführen, die gleichzeitig erschreckend nicht quantifizierbar und unheimlich wiedererkennbar sind. Die Portale zu diesen Welten sind besonders wichtig für das, was sie nicht nur über die visuelle Architektur von Miyazakis Fantasie, sondern auch über den eigenen Geisteszustand der Charaktere verraten. Hier, zwischen dieser und der nächsten Dimension, weicht ihre Angst vor dem Unbekannten der Abenteuerlust. „Das wandelnde Schloss“ hatte seine klappernde, hühnerbeinige Festung, eine Variante des Industriezeitalters von Baba Yagas Hütte, deren Türen sich in fantastische Reiche öffneten. „Spirited Away“, das höchste Meisterwerk von Miyazaki, schickte uns durch einen langen, dunklen Tunnel und in einen scheinbar verlassenen Themenpark voller gespenstischer Badehäuser und Bahngleise ins Nirgendwo.

In „Der Junge und der Reiher“ gibt es Tunnel der anderen Art, die sich unter einem mysteriösen Turm befinden, der angeblich vor langer Zeit von Natsukos Großonkel gebaut wurde. Der Ort wurde aus Sicherheitsgründen abgeriegelt, aber das stellt kein Hindernis für Mahito dar, der den Turm betritt und nach Antworten über seine Vergangenheit und Zukunft sucht. Hier offenbart sich der Reiher in einer klassischen Miyazak-Verwandlung als etwas, das zugleich grotesker und gütiger ist: ein untersetzter kleiner Mann mit spitzen Ohren, einer warzigen Nase und einem Sinn für Unfug, der gleichzeitig als moralischer Kompass dient. Geizig und liebenswert, lästig und hilfsbereit, er ist eine von mehreren denkwürdigen Kreationen, denen Mahito auf einer Reise begegnet, die sich manchmal wie eine Reise zum Mittelpunkt der Erde anfühlt, oder vielleicht auch nur zum traumhaften Kern von Miyazakis Unterbewusstsein.

Der Reiher ist kaum der Einzige, der eine doppelte Identität aufweist. Kiriko (Ko Shibasaki), eine der oben genannten Omas, hat mindestens ein Alter Ego in der Fantasiewelt – zwei, wenn man die kleine runzlige Figur mitzählt, die für Mahito zu einem schützenden Talisman wird. Parallele Darstellungen von Mahitos Mutter und Natsuko tauchen in der gesamten Erzählung immer wieder auf. (Apropos parallele Darstellungen: Sie können „The Boy and the Heron“ wie ich in der japanischen Version oder in der prominenteren englischsprachigen Version mit den Stimmen von Robert Pattinson, Gemma Chan, Christian Bale und Florence Pugh sehen und andere.)

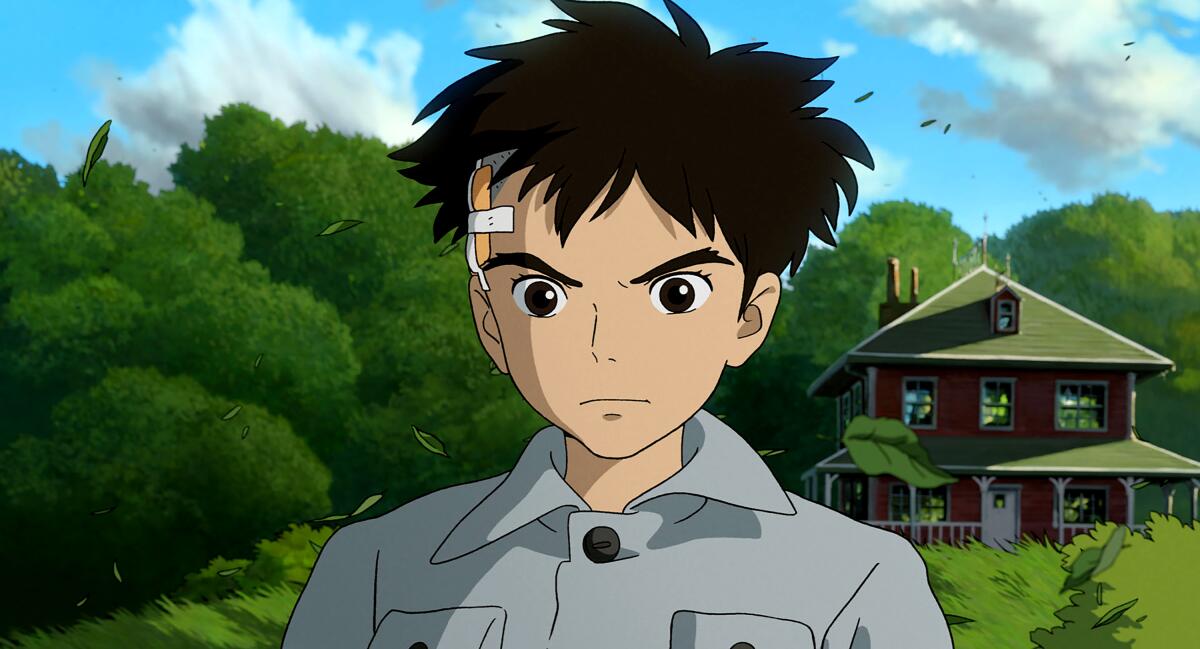

Ein Bild aus Hayao Miyazakis „Der Junge und der Reiher“.

(GKIDS)

Es gibt noch mehr Verdoppelungen: Der Film hat denselben Originaltitel: „How Do You Live?“ mit Genzaburo Yoshinos Coming-of-Age-Roman von 1937, von dem eine Kopie eine ergreifende Rolle in der Geschichte spielt. Einige werden sich auch an das Zitat von Paul Valéry erinnern („Der Wind steigt! Wir müssen versuchen zu leben“), mit dem „The Wind Rises“ aus dem Jahr 2013 beginnt, der als Miyazakis letzter Film vor diesem jüngsten willkommenen Auftauchen aus einem scheinbar vorzeitigen Ruhestand angekündigt wurde.

„The Wind Rises“, eine Zwischenkriegsgeschichte über Schöpfung und Zerstörung, endet mit einer feurigen Vision des Zweiten Weltkriegs, die nahtlos in die erschütternden Eröffnungsmomente von „The Boy and the Heron“ übergeht. Diese Momente waren eindeutig durch einige von Miyazakis eigenen Kindheitserinnerungen geprägt: Er war erst drei Jahre alt, als er und seine Familie aus Tokio flohen, und die Bilder der ausgebombten, vom Krieg verwüsteten Stadtlandschaften ließen ihn nie los. (Miyazakis Vater arbeitete in einer Firma, die Flugzeugteile herstellte, ein Detail, das der Filmemacher wiederum Mahitos Vater vermacht hat.)

Die halbautobiografischen Anklänge sind zutiefst bewegend, obwohl es ein Fehler wäre, zu viel hineinzuinterpretieren, da Miyazaki nie unpersönlich war. Der eindringlichste Moment des Films ist (hoffentlich) fiktiv und gleichzeitig an die schmerzhafte, unfantastische Realität gebunden: Mahito, der sich hoffnungslos und verlassen fühlt, hebt plötzlich einen Stein hoch und schmettert ihn gegen die Seite seines Kopfes, wodurch eine Kaskade von Blut fließt und ein Blut zurückbleibt Narbe, die bis zum Ende des Films bestehen bleibt. Es ist ein verblüffendes Beispiel selbstverschuldeter Gewalt, das die furchtlose, schonungslose Qualität verdeutlicht, die schon immer das Herzstück von Miyazakis Werk war. Sein Einfühlungsvermögen in seine Charaktere ist zu tief, um ihnen die Realität von Gewalt und Verzweiflung zu ersparen, genauso wie er sie zu sehr liebt, um ihnen die Möglichkeit von Staunen und Freude zu verweigern.

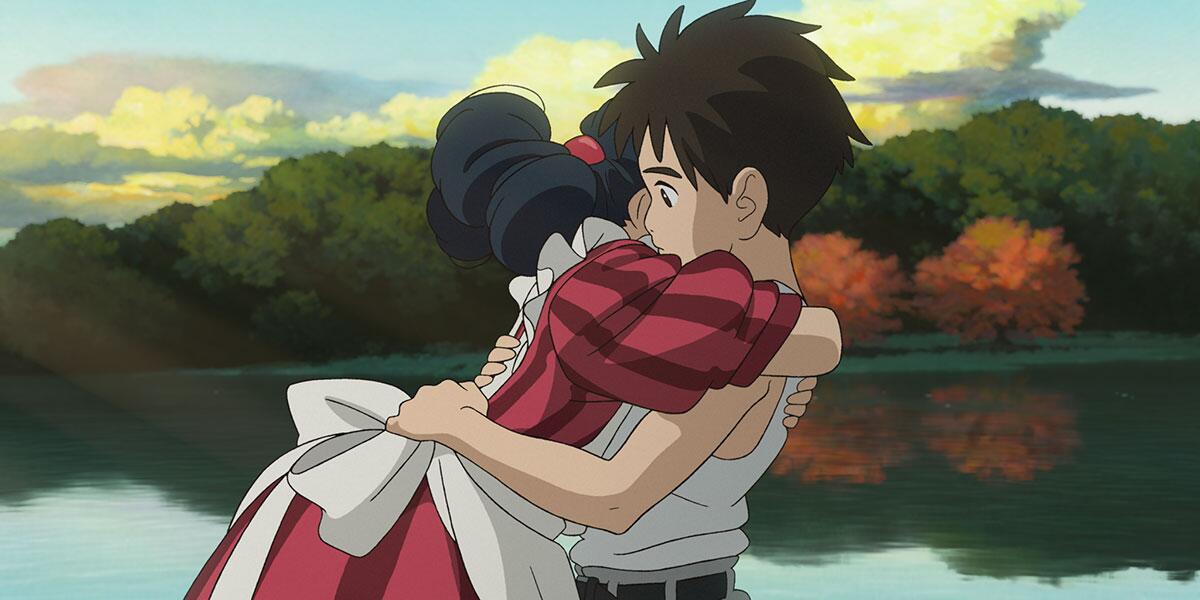

Ein Bild aus Hayao Miyazakis „Der Junge und der Reiher“.

(Mit freundlicher Genehmigung des Toronto International Film Festival)

Wie lebst du? Es ist eine Frage, die gleichzeitig beiläufig und bedeutsam ist, und sie hallt über die hohe See und die grasbewachsenen Moore von „Der Junge und der Reiher“ wider. Es könnte Ihnen durch den Kopf gehen, wie ein junges Mädchen Marmelade auf ein Stück Brot streicht, oder wie eine Vielzahl schwebender, lächelnder weißer Puffballs, bekannt als warawara, schwebe selig gen Himmel. (Das Schicksal, das diese entzückenden kleinen Kreaturen ereilt, die meinen 7-jährigen Fernsehbegleiter vor Freude zum Keuchen brachten, ist ein eigener Beweis für Miyazakis wilde Unsentimentalität.) Mahito muss herausfinden, wie er den gegenwärtigen Moment überstehen und wie er es aushalten kann das Trauma des Krieges und den Schmerz über den Tod seiner Mutter. Aber er muss auch festlegen, wie er in Zukunft leben wird: welche Rolle er in einer Familie spielen wird, die weiterhin überlebt und sogar wächst, und was er als junger Mann und bald als alter Mann tun wird.

Gegen Ende des Films stolpert Mahito über eine mögliche Vision seiner eigenen Zukunft, obwohl sich die Frage stellt, wer dieser ältere Weise ist – Natsukos Großonkel? Jareth, der Koboldkönig? Miyazaki selbst? – kann mehrere oder gar keine Antworten haben. Aber wer der Mann ist, zählt weniger als das, was er sagt: in allen Dingen das Gleichgewicht zu suchen, frei von Bosheit zu leben und mit der uns gegebenen Zeit alles zu tun, was wir können.

Wenn Sie „Der Junge und der Reiher“ verlassen, fühlen Sie sich möglicherweise seltsam benachteiligt, auf eine Weise entleert, von der ich vermute, dass Miyazaki uns sowohl trösten will als auch hofft. Ich denke, das ist die Bedeutung dieses traurigen, aber seltsam umfangreichen letzten Bildes: Für einen flüchtigen, atemberaubenden Moment reinigt dieser großartige Künstler die Leinwand von all ihren wundersamen Anblicken und Geräuschen, ihrem fantasievollen Abfall und ihren hinreißenden Schnörkeln – und ruft jeden davon auf uns, so gut und nur wir können, diesen Raum neu zu füllen.

„Der Junge und der Reiher“

(Zwei Anzeigeoptionen: Auf Englisch oder auf Japanisch mit englischen Untertiteln)

Bewertung: PG-13, für einige gewalttätige Inhalte/blutige Bilder und Rauchen

Laufzeit: 2 Stunden, 4 Minuten

Spielen: AMC Burbank 16; AMC Burbank Town Center 6; AMC Century City 15