Willkommen zum wöchentlichen Economy Brief von EURACTIV. Sie können den Newsletter abonnieren Hier.

Die Reaktion der EU auf die aktuelle Inflationsepisode zeigt, dass sie immer noch einem makroökonomischen Paradigma folgt, das es ihr unmöglich macht, angemessen auf die Klimakrise zu reagieren, und dass sie letztendlich zu wirtschaftlicher und ökologischer Misere führen wird.

Eine kurze Zusammenfassung: Wir hatten eine massive Pandemie, aber dank staatlicher Intervention blieb die Nachfrage hoch. Veränderte Ausgabenmuster und fortlaufende Produktionsstillstände führten jedoch zu erheblichen Unterbrechungen der Lieferkette. Dann kam die russische Invasion mit einem damit einhergehenden Schock für die Energie- und Nahrungsmittelversorgung.

Kurz gesagt: Das Angebot ging zurück, während die Nachfrage gleich blieb. Dadurch stiegen die Preise und die Europäische Zentralbank (EZB) sah sich gezwungen, mit einer beispiellosen Serie von Zinserhöhungen einzugreifen.

Um die Preise neu auszurichten, musste die EZB die Nachfrage auf das gedämpfte Angebotsniveau drücken. Angesichts ihres ausschließlichen Fokus auf Preisstabilität hatte die EZB wahrscheinlich das Gefühl, keine große Wahl zu haben.

Es ist unklar, wie viel der sinkenden Inflationszahlen auf die Politik der EZB zurückzuführen ist und wie viel auf niedrigere Energiepreise und andere Produktpreise zurückzuführen ist, da Unternehmen und Regierungen ihre Lieferkettenprobleme unter Kontrolle gebracht haben.

Klar ist jedoch, dass die Nachfrage zurückgegangen ist. Die folgende Abbildung zeigt, wie die Nettokreditvergabe der Banken an Unternehmen Ende letzten Jahres einbrach.

Die Grafik zeigt genau, was Zentralbanker, die sich auf Preisstabilität konzentrieren, gerne sehen würden, und sie zeigt genau, was wir aus der Perspektive eines schnellen grünen Übergangs nicht sehen wollen. Weniger Bankkredite an Unternehmen bedeuten weniger Investitionen und damit einen langsameren Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

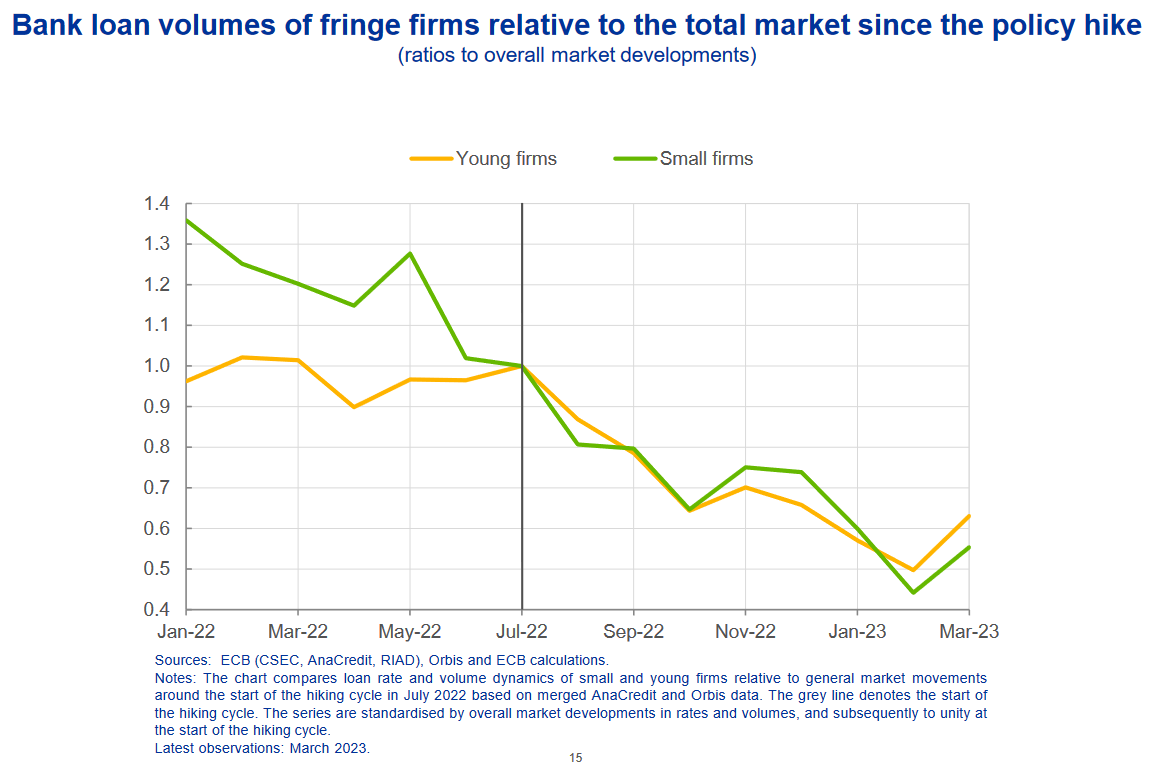

Da Banken bei der Kreditvergabe vorsichtiger werden, ändern sie auch, an wen sie Kredite vergeben. Wie die folgende Abbildung zeigt, ist die Kreditvergabe der Banken an junge und kleine Unternehmen nach der Zinserhöhung der EZB überproportional zurückgegangen.

Diese Zahl ist verheerend für ein marktbasiertes System, das seinen grünen Wandel nicht durch staatlich verordnete Schrumpfung und drakonische Umweltvorschriften, sondern durch Innovation erreichen will.

Es gibt keinen besseren Weg, uns auf dem Weg zum grünen Wandel zu innovieren, als junge Unternehmen mit frischen Ideen und Technologien zu finanzieren. Leider wird das nicht passieren.

Der technologische Innovationsansatz zur Lösung der Klimakrise wird der alleinigen Fokussierung der Geldpolitik auf Preisstabilität zum Opfer fallen.

„Übertreibst du nicht?“ könnte man fragen. Schließlich handelt es sich ja um eine besondere Situation, und nach ein, zwei Jahren verhaltener Nachfrage zur Beruhigung der Preise werden die Investitionen doch wieder anziehen können, oder?

Bei dieser Denkweise gibt es zwei Probleme.

Erstens: Wie die Grafik der Woche unten zeigt, sind ein oder zwei Jahre eine lange Zeit, in der wir uns in einem Wettlauf ums Überleben befinden und die Temperaturen schneller steigen, als wir erwartet hatten.

Zweitens wird der Klimanotstand aller Wahrscheinlichkeit nach neue Angebotsschocks mit sich bringen.

Hitzewellen werden Ernten vernichten und so die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben, Überschwemmungen werden Produktionsanlagen zerstören und so die Herstellungspreise in die Höhe treiben, Wasserknappheit könnte zu vorübergehenden Abschaltungen von Kern- und Wasserkraft führen und die Energiepreise in die Höhe treiben, und dann könnten neue Epidemien oder Kriege ausbrechen und ernsthafte Erschütterungen hervorrufen unsere Lieferketten wieder in Schwung bringen.

Nach dem aktuellen Paradigma muss die Antwort der Zentralbank auf jeden dieser Angebotsschocks mittelfristig darin bestehen, die Nachfrage zu senken und Investitionen zu unterdrücken.

Darüber hinaus wird eine aktivere Industriepolitik, die die EU offenbar anstrebt, automatisch zu einigen Ineffizienzen führen. Um die EU-Wirtschaft widerstandsfähiger gegen Angebotsschocks zu machen, müssen zunächst einige Reserven und Entlassungen aufgebaut werden, die mit höheren Kosten und Preisen einhergehen.

Zweitens: Da wir nicht genau wissen, wie die Zukunft aussehen wird, muss Geld in viele verschiedene Technologien investiert werden. Einige davon werden sich als nutzlos oder unpraktisch erweisen.

Dies bedeutet, dass ein Teil des Geldes „verschwendet“ wird und die Nachfrage steigt, während das Angebot nicht durch eine höhere Produktivität erhöht wird, was zu Inflationsdruck führt.

Wenn die EZB dem entgegenwirken muss, indem sie Kredite verteuert, werden die Industriepolitik und der grüne Wandel als solche teurer, langsamer und politisch toxischer.

Die Geldpolitik ist so angelegt, dass sie die Nachfrage senkt, anstatt das Angebot zu erhöhen. Dies ähnelt dem fiskalpolitischen Ansatz der EU (den ich kürzlich in einem Economy Brief kritisiert habe).

Die EU-Fiskalregeln versuchen kontraproduktiv, die Schuldenlast durch Ausgabenkürzungen zu reduzieren, anstatt die Wirtschaft durch Investitionen anzukurbeln. Die wirtschaftspolitische Steuerung der EU betrachtet Geld und seine Knappheit als den verbindlichsten Zwang der Wirtschaft.

Wenn die EU die Umweltherausforderung wirklich angehen will, muss sie diese Annahme aufgeben.

Geld ist nicht knapp, der Planet schon.

Die heutige Ausgabe wird von der GD EMPL bereitgestellt

Europäisches Forum für Beschäftigung und soziale Rechte (16.-17. November 2023)

Dieses Jahr das Europäische Forum für Beschäftigung und soziale Rechte wird sich auf die konzentrieren Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt. Registrieren Sie sich, um gemeinsam mit führenden Experten und politischen Entscheidungsträgern der EU das Zusammenspiel zwischen technologischem Fortschritt und Arbeitsmärkten zu erkunden und zu erfahren, wie die EU-Politik KI-Innovationen beeinflussen und fördern und gleichzeitig die Rechte der Arbeitnehmer schützen kann.

Tschüss Paris.

Der vergangene September war der erste Monat, in dem die durchschnittliche monatliche globale Oberflächentemperatur deutlich die 1,5-Grad-Grenze überschritt, die im Pariser Abkommen als Obergrenze für den akzeptablen Temperaturanstieg im Vergleich zum vorindustriellen Durchschnitt festgelegt wurde.

Bereits Juli und August dieses Jahres waren die heißesten Monate seit Beginn der Aufzeichnungen. Während sie an der 1,5-Grad-Grenze kratzten, durchbrach der September die Grenze mit einer globalen Durchschnittstemperatur, die 1,752 Grad über dem vorindustriellen Durchschnitt im September lag.

Wir rasten gemeinsam durch eine Geschwindigkeitskontrolle, traten aufs Gaspedal und zeigten gleichzeitig der Polizei den Finger. Natürlich gibt es keine Polizei, nur unsere Zukunft. Obwohl es sicher ist, dass es uns eines Tages erwischt, kann es im Moment keine Waffen auf uns richten. Also rasen wir weiter.

Die heutige Grafik der Woche zeigt, wie die durchschnittliche globale Septembertemperatur in den letzten dreißig Jahren langsam anstieg und in diesem Jahr dann einen großen Sprung machte.

Es sieht wirklich ziemlich schlimm aus.

Hier finden Sie alle vorherigen Ausgaben des Economy Brief Charts der Woche Hier.

Europäisches Parlament stimmt Verhandlungsmandat zum Verbot von Zwangsarbeitsprodukten zu. Am Montag (16. Oktober) verabschiedeten die EU-Gesetzgeber des Binnenmarktausschusses und des internationalen Handelsausschusses ihre Position zum vorgeschlagenen Verbot von Produkten, die mit Zwangsarbeit hergestellt wurden, vom EU-Markt. Der Bericht befürwortet eine stärkere Rolle der EU-Kommission bei Ermittlungen, Wiedergutmachung für Opfer von Zwangsarbeit und eine Umkehr der Beweislast für Produkte aus Hochrisikogebieten. Die EU-Gesetzgeber stimmten außerdem zu, direkt und ohne Abstimmung im Plenum mit den interinstitutionellen Verhandlungen fortzufahren. Allerdings müssen sich die Mitgliedsstaaten noch auf ihre Position zu der vorgeschlagenen Verordnung einigen.

Parlament stimmt Position zum STEP-Fonds zu. Das Europäische Parlament stimmte am Dienstag (17. Oktober) im Plenum für ein Verhandlungsmandat für eine neue Plattform für strategische Technologien in Europa (STEP), warnte jedoch auch davor, dass dies nur ein erster Schritt in Richtung eines vollwertigen Souveränitätsfonds sein dürfe. Im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag möchte das Parlament die Definitionen an das Net-Zero-Industriegesetz und das Gesetz über kritische Rohstoffe angleichen und außerdem drei Milliarden Euro mehr für insgesamt 13 Milliarden Euro zur Verfügung haben. Mehr lesen.

EU-Finanzminister verzögern Entscheidung über EU-Fiskalregeln. Bei ihrem Treffen am Dienstag (17. Oktober) in Luxemburg erzielten die Finanzminister keine Einigung über die Reform der Haushaltsregeln. Das nächste Ziel besteht darin, sich bei ihrem Treffen im November in Brüssel auf die wichtigsten Dinge zu einigen, um die neuen Regeln noch vor Jahresende fertigzustellen. Die Minister und die Kommission weigern sich derzeit, über das Alternativszenario zu spekulieren, falls sie sich nicht auf neue Haushaltsregeln einigen können.

Das Europäische Parlament fordert einen größeren EU-Haushalt 2024. Am Mittwoch (18. Oktober) verabschiedeten die EU-Gesetzgeber ihre Position zum EU-Haushalt für 2024 und machten damit die von den Mitgliedstaaten vorgenommenen Kürzungen des ursprünglichen Kommissionsvorschlags rückgängig. Nach der Abstimmung haben die Institutionen drei Wochen Zeit, einen Kompromiss zu finden.

Langsame Fortschritte bei den Due-Diligence-Gesprächen. Nach einem Treffen Anfang dieser Woche haben die Mitgliedstaaten keine Einigung über die Einbeziehung von Finanzmitteln in die vorgeschlagenen EU-Regeln zur Rechenschaftspflicht von Unternehmen erzielt. Die Einbeziehung der Finanzen ist einer der Kernpunkte in den laufenden Verhandlungen zu diesem Dossier, doch die Mitgliedstaaten bleiben in dieser Frage geteilter Meinung. Ein weiteres Treffen ist nächste Woche geplant, während die nächste Verhandlungsrunde mit dem Parlament im November stattfinden soll.

EZB startet „Vorbereitungsphase“ des digitalen Euro. Am Mittwoch (18. Oktober) beschloss der EZB-Rat, nach einer zweijährigen Untersuchungsphase die Vorbereitungsphase des digitalen Euro einzuleiten. In dieser Vorbereitungsphase möchte die EZB das Regelwerk finalisieren und mit der Auswahl von Anbietern für die Entwicklung der Infrastruktur beginnen. Allerdings ist diese Entscheidung noch keine Entscheidung darüber, ob der digitale Euro eingeführt wird oder nicht.

Deutsche Industrie drängt vor Regierungssitzung auf Subventionen. Im Vorfeld eines Treffens der Spitzenpolitiker der deutschen Regierungsparteien am Freitag (20. Oktober) haben Vertreter energieintensiver Industrien die Regierung aufgefordert, über Subventionen für Strompreise zu entscheiden. Während die Debatte um einen subventionierten Strompreis für bestimmte Branchen „seit Monaten ergebnislos laufe“, seien „die bereits jetzt zu beobachtenden massiven Kürzungen der lokalen Produktion eine akute Gefährdung von Arbeitsplätzen und Standorten“, so die Vertreter des Stahlblatts , Chemie- und Glasindustrie sowie Gewerkschaften schreiben. Allerdings lehnen Ökonomen die Idee einer Subventionierung der Strompreise für bestimmte Unternehmen, die die Strompreise für andere Verbraucher erhöhen könnte, überwiegend ab.

Grüne Investoren warnen die EU vor einem Rückschritt in der Klimapolitik. Obwohl der Übergang zur Klimaneutralität kurzfristig zu Spannungen führt, sollten Politiker ihren Kurs nicht ändern, sagten Investoren in grüne Technologien und forderten klare Signale dafür, dass der Übergang umgesetzt wird. Mehr lesen.

EU-Kohäsionspolitik: Der Geldautomat, der repariert werden muss.

Wie die USA und die EU den Sieg im Klimahandel aus den Klauen der Niederlage erringen können.

Zusätzliche Berichterstattung von Silvia Ellena, Théo Bourgery-Gonse, Jonathan Packroff.

[Edited by Zoran Radosavljevic]