Zu den vielen beliebten Sehenswürdigkeiten in Rom gehört ein beeindruckendes 2000 Jahre altes Mausoleum entlang der Via Appia, das als Grab der Caecilia Metella bekannt ist, einer Adligen, die im ersten Jahrhundert n. Chr. lebte. Lord Byron war einer von denen, die die Struktur bestaunten und sogar in seinem epischen Gedicht darauf Bezug nahmen Childe Harolds Pilgerfahrt (1812-1818). Jetzt haben Wissenschaftler Proben des alten Betons analysiert, der zum Bau des Grabes verwendet wurde, und ihre Ergebnisse in einem im Oktober im Journal of the American Ceramic Society veröffentlichten Artikel beschrieben.

„Der Bau dieses sehr innovativen und robusten Denkmals und Wahrzeichens an der Via Appia Antica weist darauf hin [Caecilia Metella] hohes Ansehen genießt“, sagte Co-Autorin Marie Jackson, Geophysikerin an der University of Utah. „Und das Betongewebe 2.050 Jahre später spiegelt eine starke und belastbare Präsenz wider.“

Wie der heutige Portlandzement (ein Grundbestandteil des modernen Betons) war der antike römische Beton im Grunde eine Mischung aus einem halbflüssigen Mörtel und Zuschlagstoffen. Portlandzement wird typischerweise durch Erhitzen von Kalkstein und Ton (sowie Sandstein, Asche, Kreide und Eisen) in einem Ofen hergestellt. Der resultierende Klinker wird dann mit nur einem Hauch von Gips zu einem feinen Pulver gemahlen – um eine glatte, ebene Oberfläche zu erzielen. Aber der Zuschlagstoff, aus dem römischer Beton hergestellt wurde, bestand aus faustgroßen Stein- oder Ziegelstücken

In seiner Abhandlung de Architektur (um 30 n. Chr.) schrieb der römische Architekt und Ingenieur Vitruv darüber, wie man Betonmauern für Grabbauten baut, die lange überdauern können, ohne zu verfallen. Er empfahl, dass die Wände mindestens 60 cm dick sein sollten, entweder aus “quadratischem rotem Stein oder aus Ziegeln oder in Schichten geschichteten Lavasteinen”. Der Ziegel- oder Vulkangesteinszuschlag sollte mit Mörtel verbunden werden, der aus Kalkhydrat und porösen Glasfragmenten und Kristallen von Vulkanausbrüchen (bekannt als Vulkantephra) besteht.

Jackson beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den ungewöhnlichen Eigenschaften des antiken römischen Betons. Sie und mehrere Kollegen haben beispielsweise den Mörtel analysiert, der für den Beton verwendet wird, aus dem die Märkte von Trajan bestehen, die zwischen 100 und 110 n. Chr. erbaut wurden (wahrscheinlich das älteste Einkaufszentrum der Welt). Besonders interessierte sie der „Kleber“, der in der Bindephase des Materials verwendet wird: ein Calcium-Aluminium-Silikat-Hydrat (CASH), angereichert mit Stratlingit-Kristallen. Sie fanden heraus, dass die Stratlingitkristalle die Bildung und Ausbreitung von Mikrorissen im Mörtel blockierten, was zu größeren Brüchen in den Strukturen hätte führen können.

Im Jahr 2017 war Jackson Co-Autor eines Papiers, das die konkrete Form der Ruinen von Deichen entlang der italienischen Mittelmeerküste analysierte, die trotz der rauen Meeresumwelt seit zwei Jahrtausenden bestehen. Die ständigen Salzwasserwellen, die gegen die Mauern krachen, hätten moderne Betonmauern längst in Schutt und Asche gelegt, aber die römischen Ufermauern scheinen tatsächlich stärker geworden zu sein.

Jackson und ihre Kollegen fanden heraus, dass das Geheimnis dieser Langlebigkeit ein spezielles Rezept war, das eine Kombination aus seltenen Kristallen und einem porösen Mineral beinhaltet. Insbesondere die Einwirkung von Meerwasser führte zu chemischen Reaktionen im Beton, die dazu führten, dass sich Aluminium-Tobermorit-Kristalle aus Phillipsit bildeten, einem häufigen Mineral, das in Vulkanasche vorkommt. Die Kristalle verbanden sich mit dem Gestein und verhinderten erneut die Bildung und Ausbreitung von Rissen, die sonst die Strukturen geschwächt hätten.

So faszinierte Jackson natürlich das Grab von Caecilia Metella, das weithin als eines der am besten erhaltenen Monumente an der Via Appia gilt. Jackson besuchte das Grab im Juni 2006, als sie kleine Proben des Mörtels zur Analyse nahm. Obwohl der Tag ihres Besuchs ziemlich warm war, erinnerte sie sich daran, dass die Luft im Grabengang sehr kühl und feucht war. “Die Atmosphäre war sehr ruhig, abgesehen vom Flattern der Tauben in der offenen Mitte des kreisförmigen Gebäudes”, sagte Jackson.

Carole Raddato/CC BY-SA 2.0

Über Caecilia Metella, deren Überreste einst im Grab beigesetzt wurden, ist fast nichts bekannt, außer dass sie die Tochter des römischen Konsuls Quintus Caecilius Metellus Creticus war. Sie heiratete Marcus Licinius Crassus, dessen Vater (gleichen Namens) zusammen mit Julius Caesar und Pompeius dem Großen zum Ersten Triumvirat gehörte. Es war wahrscheinlich ihr Sohn – auch Marcus Licinius Crassus genannt, denn warum sollte man es Historikern leicht machen, den Überblick über die Familiengenealogie zu behalten? – der den Bau des Mausoleums veranlasste, das wahrscheinlich manchmal zwischen 30 und 10 v. Chr. gebaut wurde.

Ein Marmorsarkophag im Palazzo Farnese stammt angeblich aus dem Grab der Caecilia Metella, war aber wahrscheinlich nicht der der Adligen, da er zwischen 180 und 190 n. Chr. Datiert wurde. Außerdem war die Einäscherung zum Zeitpunkt des Ablebens der Dame eine häufigere Bestattungssitte, und daher glauben Historiker, dass die Cella des Grabes wahrscheinlich eher eine Bestattungsurne als eine Art Sarkophag enthielt.

Es ist die Struktur des Grabes selbst, die für Wissenschaftler wie Jackson und ihre Kollegen am interessantesten ist. Das Mausoleum thront auf einem Hügel. Auf einem quadratischen Podest befindet sich eine zylindrische Rotunde mit einer angebauten Burg, die irgendwann im 14. Jahrhundert erbaut wurde. Das Äußere trägt eine Plakette mit der Inschrift „An Caecilia Metella, Tochter des Quintus Creticus [and wife] von Crassus.”

Marie Jackson

Das Fundament wurde teilweise auf Tuffgestein (unter Druck verdichtete Vulkanasche) und Lavagestein aus einem alten Fluss errichtet, der das Gebiet vor etwa 260.000 Jahren bedeckte. Podium und Rotunde bestehen beide aus mehreren dicken Betonschichten, die von Travertinblöcken als Rahmen umgeben sind, während die Betonschichten gebildet und ausgehärtet wurden. Die Turmwände sind 24 Fuß dick. Ursprünglich befand sich oben ein konischer Erdhügel, der jedoch später durch mittelalterliche Zinnen ersetzt wurde.

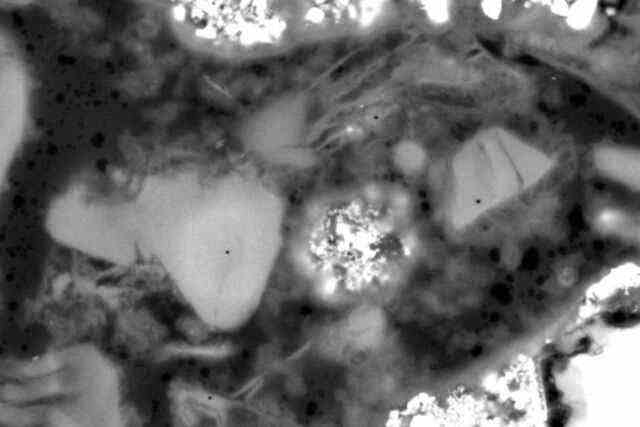

Um die Mikrostruktur des Grabmörsers genauer zu untersuchen, tat sich Jackson mit den MIT-Kollegen Linda Seymour und Admir Masic sowie Nobumichi Tamura vom Lawrence Berkeley Lab zusammen. Tamura analysierte die Proben an der Advanced Light Source, was ihnen half, sowohl die vielen verschiedenen Mineralien in den Proben als auch deren Orientierung zu identifizieren. Die ALS-Strahllinie erzeugt laut Tamura leistungsstarke Röntgenstrahlen in der Größe eines Mikrometers, die die gesamte Dicke der Proben durchdringen können. Das Team bildete die Proben auch mit Rasterelektronenmikroskopie ab.

Sie entdeckten, dass der Mörtel des Grabes dem der Mauern der Märkte von Trajan ähnelte: vulkanische Tephra aus dem pyroklastischen Strom Pozzolane Rosse, die große Ziegelbrocken und Lavazuschlag zusammenhielt. Das im Grabmörser verwendete Tephra enthielt jedoch viel mehr kaliumreiches Leuzit. Im Laufe der Jahrhunderte sickerte Regen- und Grundwasser durch die Grabwände, das den Leuzit auflöste und das Kalium freisetzte. Dies wäre für modernen Beton eine Katastrophe, da es zu Mikrorissen und einer ernsthaften Verschlechterung der Struktur kommen würde.

Das ist mit dem Grab offensichtlich nicht passiert. Aber wieso? Jackson et al. stellten fest, dass sich das Kalium im Mörser wiederum auflöste und die CASH-Bindungsphase effektiv rekonfigurierte. Einige Teile blieben auch nach über 2000 Jahren intakt, während andere Bereiche blasser aussahen und einige Anzeichen von Spaltung aufwiesen. Tatsächlich ähnelte die Struktur etwas der von Nanokristallen.

Marie Jackson

„Es stellt sich heraus, dass sich die Grenzflächen im antiken römischen Beton des Grabes von Caecilia Metella durch langfristige Umbauten ständig weiterentwickeln“, sagte Masic. „Diese Umbauprozesse verstärken die Grenzflächen und tragen möglicherweise zu einer verbesserten mechanischen Leistung und Widerstandsfähigkeit gegen Versagen bei des alten Materials.“

Je mehr Wissenschaftler über die genaue Kombination von Mineralien und Verbindungen im römischen Beton erfahren, desto näher kommen wir der Reproduktion dieser Eigenschaften im heutigen Beton – etwa der Suche nach einem geeigneten Ersatz (wie Kohleflugasche) für das extrem seltene Vulkangestein die Römer benutzten. Dadurch könnte die Energieemission bei der Betonherstellung um bis zu 85 Prozent gesenkt und die Lebensdauer moderner Betonkonstruktionen deutlich verbessert werden.

„Die Konzentration auf die Gestaltung moderner Betone mit ständig verstärkenden Grenzflächen könnte uns eine weitere Strategie zur Verbesserung der Dauerhaftigkeit moderner Baumaterialien bieten“, sagte Masic. „Dies durch die Integration bewährter ‚römischer Weisheit‘ bietet eine nachhaltige Strategie, die die Langlebigkeit unserer modernen Lösungen um Größenordnungen verbessern könnte.“

DOI: Journal of the American Ceramic Society, 2021. 10.1111/jace.18133 (Über DOIs).