Aktivismus

/

31. Januar 2024

Seit Jahrzehnten sind wir wegen unserer pro-arabischen und pro-palästinensischen Arbeit mit Morddrohungen, politischer Ausgrenzung und Diskriminierung konfrontiert. Es ist längst an der Zeit, dass sich etwas ändert.

James Zogby auf einer Pressekonferenz im Jahr 1990.

(C-SPAN)

Am 1. November 2023, in den frühen Tagen der verheerenden Gewalt in Gaza, kündigte das Weiße Haus eine „nationale US-Strategie zur Bekämpfung der Islamophobie in den Vereinigten Staaten“ an. Die Idee wäre vielleicht lobenswert gewesen, wenn nicht der Zeitpunkt (der vernünftigerweise auf politische Motive hindeutete) und der erste Absatz der Erklärung, in der die Bemühungen angekündigt wurden, gewesen wären. Darin hieß es: „Zu lange haben Muslime in Amerika und diejenigen, die als Muslime gelten, wie Araber und Sikhs, eine unverhältnismäßig große Zahl von hasserfüllten Angriffen und anderen diskriminierenden Vorfällen ertragen.“

Da ich mir der Ausgrenzung, den Bedrohungen und der Gewalt, denen meine Gemeinschaft ausgesetzt war, voll bewusst war, empörte ich mich über die Aussage „als Muslim wahrgenommen“. Es gibt zwar eine antimuslimische Voreingenommenheit, die sich oft mit antiarabischer Bigotterie überschneidet, aber das ist nicht dasselbe. Der grobe Versuch der Biden-Regierung, die lange und schmerzhafte Geschichte des antiarabischen Rassismus in Amerika zu vertuschen, war sachlich falsch und zutiefst verletzend. Es ignorierte die vielen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren, gerade weil wir arabischer Abstammung sind oder weil wir die Rechte der Palästinenser unterstützen, unabhängig von unserem religiösen Hintergrund. Das Weiße Haus hatte uns praktisch ausgelöscht.

Da ich mein gesamtes Erwachsenenleben damit verbracht habe, mich mit Morddrohungen, Diskriminierung und politischer Ausgrenzung auseinanderzusetzen, ist dies leider ein Thema, das ich gut kenne – und es ist eine Geschichte, die erzählt werden muss.

Obwohl viele der Vorfälle, die ich hier erzähle, persönlicher Natur sind, weiß ich aus Gesprächen in meiner Gemeinde, dass diese Erfahrungen viele Male wiederholt wurden. Das Problem besteht darin, dass meine Generation es größtenteils versäumt hat, unsere Geschichten über Ausgrenzung und Hass zu teilen, weil viele von uns davon ausgingen, dass dies nur der Preis sei, den wir dafür zahlen müssten, Araber zu sein oder die Menschenrechte der Palästinenser zu unterstützen. Jahrzehntelang reagierte ich auf Diskriminierung und Drohungen mit Schuldgefühlen – dem Gefühl, dass es meine Schuld war. Immer wieder sagte ich mir: „Wenn ich nur meine ethnische Zugehörigkeit verborgen gehalten hätte oder ein ruhiger Universitätsprofessor gewesen wäre, würde mir oder meiner Familie das nicht passieren.“

Eine vollständige Darstellung dieser Geschichte würde ewig dauern. Aber einige Ereignisse stechen heraus:

Aktuelles Thema

Als Vorstandsmitglied der National Association of Arab Americans (NAAA) wurde ich 1978 zu einem Treffen ethnischer Führer im Weißen Haus eingeladen. Drei Tage nach dem Treffen erhielt ich einen Anruf von einem Beamten der Carter-Regierung, der mir mitteilte, dass ich nicht zum Folgetreffen eingeladen werde, weil sich jüdische Gruppen bei dem Treffen über einen pro-palästinensischen Araber beschwert hätten.

Bei verschiedenen Gelegenheiten in den Jahren 1979 und 1981 bewarben sich zwei verschiedene Gruppen, die ich geleitet hatte (die Palestine Human Rights Campaign und das American Arab Anti-Discrimination Committee, ADC), um die Mitgliedschaft in der Coalition for a New Foreign and Military Policy, einer in Washington ansässigen Organisation. basierte Koalition von Friedens- und Menschenrechtsorganisationen. In beiden Fällen haben wir mit Leichtigkeit die für die Zulassung erforderlichen Stimmen gewonnen. Dann beschwerten sich zwei jüdische Gruppen darüber, dass sie die Koalition verlassen würden, wenn die arabischen Gruppen aufgenommen würden, und argumentierten, dass unser Engagement die Wirksamkeit der Koalition mit dem Kongress untergraben würde. Anstatt zurückzuschlagen, forderte uns die Koalitionsführung zum Rückzug auf. Es war eine schmerzhafte Entscheidung, aber wir haben uns zurückgezogen.

Ähnliche Ausgrenzungsbemühungen großer jüdischer Organisationen erlebten wir 1983 bei zwei anderen Gelegenheiten. Zum ersten Mal wurde ich als Geschäftsführer des ADC eingeladen, den Vorsitz einer von Italien-Amerikanern geführten multiethnischen Koalition zur Bekämpfung von Stereotypen in den Medien zu übernehmen. Der zweite Schritt erfolgte als Reaktion auf die Einladung des ADC, im Lenkungsausschuss des 20. Jahrestages des Marsches auf Washington mitzuarbeiten. Der Unterschied bestand darin, dass wir in beiden Fällen verteidigt wurden und blieben – ebenso wie die Einspruch erhebenden Organisationen.

Die Ausgrenzung folgte uns auch in die Wahlpolitik. Die Kandidaten gaben unsere Beiträge zurück (Wilson Goode im Jahr 1983, Walter Mondale im Jahr 1984 und David Dinkins im Jahr 1989) oder lehnten unsere Unterstützung ab (Michael Dukakis im Jahr 1988). Andere wurden unter Druck gesetzt, arabisch-amerikanische Mitarbeiter zu entlassen.

Auf dem Democratic National Convention im Jahr 1988 wurde ich von Jesse Jackson für die Besetzung eines Postens im Democratic National Committee nominiert. Wenige Stunden, nachdem ich über meine Ernennung informiert worden war, traten Parteiführer an mich heran und forderten mich auf, zurückzutreten, weil die Dukakis-Kampagne befürchtete, dass Republikaner und jüdische Gruppen die Partei angreifen würden, weil sie ein pro-palästinensisches Mitglied habe. Der zukünftige DNC-Vorsitzende Ron Brown bat mich darum und versprach, dass er es wieder gutmachen würde. Wieder einmal traf ich die schmerzhafte Entscheidung, zurückzutreten, mit der Vereinbarung, dass sie eine junge arabisch-amerikanische Frau an meiner Stelle einstellen würden. Leider wurde sie zum Gegenstand ganzseitiger Zeitungsanzeigen, in denen Dukakis wegen ihrer Präsenz im DNC angegriffen wurde. Es war klar: Unsere arabische Identität war das Problem. (Vier Jahre später hielt Brown sein Versprechen und berief mich auf einen freien Platz im DNC.)

In vielen Fällen wurde der Schmerz der Ausgrenzung gewalttätig. In den letzten 50 Jahren habe ich mehrere Morddrohungen erhalten. 1970, als ich als Lehrassistent an der Temple University arbeitete, erhielt ich meine erste Morddrohung – einen Brief mit aus den Schlagzeilen von Zeitschriften herausgeschnittenen Worten: „Arabischer Hund, du wirst sterben, wenn du wieder einen Fuß auf den Campus setzt.“ Als ich es zur Campus-Polizei brachte, fragten sie mich, was ich gesagt hätte, um diese Reaktion zu rechtfertigen. Ein paar Tage später wurde die Campuspolizei in meine Klasse gerufen, um eine Gruppe von Demonstranten der Jewish Defense League (JDL) zu entfernen, die vor meiner Klassenzimmertür Drohungen skandierten.

Beliebt

„Wischen Sie unten nach links, um weitere Autoren anzuzeigen“Wischen Sie →

1980 wurde das Washingtoner Büro der Palestine Human Rights Campaign einem Brandanschlag ausgesetzt. Die JDL beanspruchte den Angriff nicht für sich, gab jedoch eine Erklärung ab, in der sie die Gewalt „billigte“. Sechs Monate später, nachdem ich den ADC gegründet hatte und in ein Büro im National Press Building umgezogen war, schickte der berüchtigte Gründer der JDL, Meir Kahane, einen Flyer an alle in diesem Gebäude, in dem er sie über seine Absicht informierte, vor unserem Büro im fünften Stock zu demonstrieren. Er klopfte an unsere Tür und schrie, er wisse, dass wir dieselben Menschen seien, die Opfer eines Brandanschlags geworden seien, und dass er uns gefunden habe, obwohl wir „weggelaufen“ seien und unseren Namen geändert hätten. Die Polizei kam und nahm ihn mit.

Die Drohungen per Post und Telefon (einige auch bei mir zu Hause) gingen weiter. 1985 wurde ein Kollege, Alex Odeh, in seinem Büro in Südkalifornien durch eine Bombe ermordet. Der damalige Vorsitzende der JDL sagte, Odeh habe „genau das bekommen, was er verdient“.

In der Zeit nach dem 11. September wurden die Bedrohungen intensiver. Einen Tag nach dem Angriff erhielt ich eine E-Mail, in der ich als „Lumpenkopf“ bezeichnet und gedroht wurde, „Sie zu ermorden und Ihren Kindern die Kehlen durchzuschneiden“. Dies war die erste von Dutzenden solcher Drohungen. In den nächsten 15 Jahren wurden drei Personen wegen Hassverbrechen und Morddrohungen gegen mich, meine Familie und meine Mitarbeiter zu Gefängnisstrafen verurteilt. Im jüngsten Fall wurde der Täter vom Justizministerium angeklagt, strafrechtlich verfolgt und verurteilt, weil er meine Organisation wegen unserer „Bemühungen, arabische Amerikaner zur Teilnahme am politischen und bürgerlichen Leben in den Vereinigten Staaten zu ermutigen“ bedroht hatte.

Wenn wir nicht mit Gewalt bedroht wurden, wurden wir diffamiert und unser Status als Araber oder Unterstützer der palästinensischen Rechte wurde dazu benutzt, uns Beschäftigungs- oder Redemöglichkeiten zu verweigern. Einmal wurde ich von einer Teilzeitstelle als Lehrerin an einer Sonntagsschule für vergleichende Religionswissenschaft entlassen, weil sich einige Eltern darüber beschwert hatten, dass ein Araber ihre Kinder unterrichtete. Bei einem anderen wurde ich eingestellt, aber mir wurde gesagt, dass ich nur damit rechnen könne, vergleichende Religionswissenschaften zu unterrichten – keine Kurse, die sich mit dem Nahen Osten befassen –, weil es zu kontrovers sein könnte, eine Person meines ethnischen Hintergrunds in dieser Position zu haben (obwohl dies der Fall war). (Die Person, die ihre einzigen Kurse im Nahen Osten unterrichtete, war Jude.)

Zum Glück scheiterten die meisten dieser Verleumdungsbemühungen letztendlich. 1993 ernannte mich der damalige Vizepräsident Gore zum Co-Leiter eines Programms, das er zur Unterstützung des israelisch-palästinensischen Friedens ins Leben gerufen hatte. 2003 ernannte mich ein College zum Visiting Fellow; und 2013 setzte das Weiße Haus unter Obama meine Ernennung zum Mitglied der US-Kommission für internationale Religionsfreiheit fort. In jedem Fall erhielten das Weiße Haus und das College verleumderische Beschwerden gegen meine Ernennung – glücklicherweise wurden sie abgelehnt. Allerdings erging es mir und anderen arabischen Amerikanern nicht immer so gut, und ich denke oft darüber nach, wie oft ich mich verschloss, wenn ich einer solchen Einschüchterung ausgesetzt war.

Wenn man auf diese schmerzhafte Geschichte der Drohungen, Diffamierungen und Ausgrenzungen zurückblickt, wird das Muster deutlich: Weil wir arabischer Abstammung waren und weil wir uns für die Rechte der Palästinenser einsetzten, galten wir als Bedrohung, die zum Schweigen gebracht werden musste.

Es gibt eine Geschichte, die das Schweigen pro-palästinensischer Ansichten in der Vergangenheit mit ihrer gegenwärtigen Inkarnation verbindet. Ab den 1970er Jahren gab es in den Vereinigten Staaten eine entschlossene Kampagne, die Rechte der Palästinenser zu einem Tabuthema zu machen. Die US-Regierung versprach den Israelis, weder mit der PLO zu sprechen noch offizielle palästinensische Vertreter ins Land zu lassen. Es wurde eine Medienkampagne gestartet, die die Schöpfung Israels verherrlichte und gleichzeitig die Palästinenser als Terroristen verunglimpfte. Die Nakba wurde geleugnet und der israelische Terror und seine Menschenrechtsverletzungen wurden ausgemerzt. Im daraus resultierenden Umfeld wurden Amerikaner, die es wagten, dieser vorherrschenden Erzählung entgegenzutreten, diffamiert, geächtet oder zum Schweigen gebracht.

Als sich die öffentliche Meinung gegenüber den Palästinensern während der ersten Intifada und dann mit der Öffnung nach dem Oslo-Abkommen zu ändern begann, erfuhren arabische Amerikaner und Befürworter der Rechte der Palästinenser neuen Respekt und die Freiheit, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Aber es war nicht selbstverständlich. Pro-israelische Organisationen, die befürchteten, ihre Unterstützung zu verlieren, schlugen mit aller Macht zurück.

Heute werden Menschen, die Palästina unterstützen, erneut diffamiert, mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes bedroht und wegen ihrer Ansichten schikaniert. 37 Staaten haben Gesetze oder Durchführungsverordnungen erlassen, mit denen Einzelpersonen oder Gruppen bestraft werden, die den Boykott oder die Sanktionierung Israels wegen seiner Behandlung der Palästinenser unterstützen. Und dieselben Gruppen, die vor vier Jahrzehnten unsere Rechte verletzt haben, nutzen jetzt ihren Einfluss, um antipalästinensische Berichterstattung in den Medien zu fordern, Debatten auf dem Universitätsgelände zum Schweigen zu bringen und Antisemitismus neu zu definieren, um eine Situation wiederherzustellen, von der sie befürchten, dass sie außer Kontrolle gerät.

Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen den Herausforderungen, vor denen meine Generation steht, und denen, denen sich die Befürworter der Rechte der Palästinenser heute gegenübersehen. Es kann nicht ignoriert werden. Es kann auch nicht mit einer antimuslimischen Voreingenommenheit in Verbindung gebracht werden, so real das Problem auch ist. Bei dem, was wir heute erleben, geht es nicht um Religion, und die Verurteilung von „Islamophobie“ wird nichts dagegen tun. Es geht um die Rechte der Palästinenser. Und es geht darum, ob wir als Amerikaner einen offenen und ehrlichen politischen Diskurs über die Rolle unseres Landes bei der Unterwerfung der palästinensischen Rechte führen können, einer Ungerechtigkeit, die weiterhin das Leben von Israelis und Palästinensern sowie die Zukunft Amerikas im Nahen Osten bedroht.

Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber die arabischen Amerikaner sind entschlossen, stark zu bleiben. Dazu gehört auch, dass wir uns weigern, aufgrund unserer ethnischen Zugehörigkeit oder unseres Glaubens ausgeschlossen oder gelöscht zu werden.

-

Senden Sie eine Korrektur

-

Nachdrucke und Genehmigungen

Mehr von Die Nation

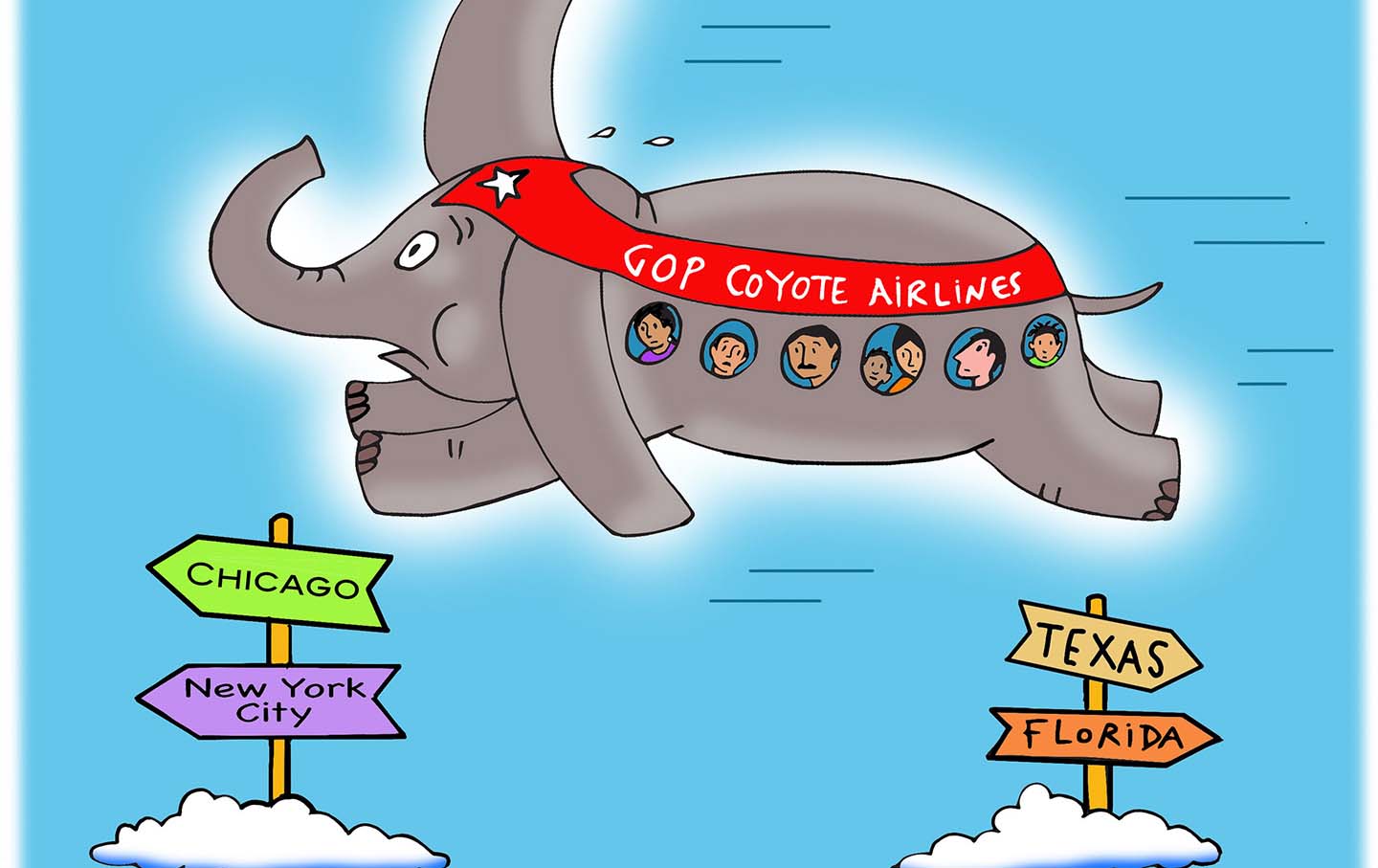

Als politischer Stunt werden Migranten mit Bussen von Texas und Florida nach New York und Chicago gebracht.

OppArt

/

Felipe Galindo

Marlene Engelhorn hat sich verpflichtet, 90 Prozent ihres Vermögens zu verschenken. Wird ein Bürgerrat über die Verwendung entscheiden können?

Zoë Beery