London ist die perfekte Kulisse für einen (fiktiven) Mord (Bild: Getty)

Als Sherlock Holmes für ein weiteres seiner zeitlosen Abenteuer aus der Tür der 221b Baker Street trat, geschah dies vor der Kulisse der damals noch größten Hauptstadt der Welt. Ab etwa 1825 war sie die größte Stadt der Welt, der größte Hafen der Welt und das Herz des internationalen Finanz- und Handelswesens. Ein globaler Megalith.

Ich war 12, als ich zum ersten Mal „A Study In Scarlet“ von Sir Arthur Conan Doyle las und den größten fiktionalen Detektiv der Welt kennenlernte. Als in dem Buch ein Brief eintrifft, in dem der beratende Detektiv um Hilfe bei einem mysteriösen Mord gebeten wird, beschließt er, dass der Fall nichts für ihn ist.

„Ich bin der unheilbar faulste Teufel, der jemals in Schuhleder gestanden hat“, erzählt er seinem neuen Mitbewohner Dr. Watson. Ich fand das rätselhaft. Dies war nicht der heldenhafte Holmes, den er auf der Leinwand darstellte. Ich las weiter und wollte ihn unbedingt besser verstehen.

Nach einigen Anstößen von Watson gelingt es Holmes, aus seinem Unwohlsein aufzuwachen. Und so beginnt ihr Abenteuer. Das Paar zieht einen Gehrock über seinen Tweedanzug (zum Glück war kein Deerstalker in Sicht), winkend ein Kutschertaxi und fährt an einem nebligen Morgen von der Baker Street durch die schlammfarbenen Straßen zum Tatort in Lauriston Gardens, Brixton und ein Haus mit „einem unheilvollen Aussehen“ und „einem Garten mit kränklich aussehenden Pflanzen“.

MEHR LESEN: Der neue Sherlock Escape-Raum „Mind of Moriarty“ verspricht umwerfende Rätsel

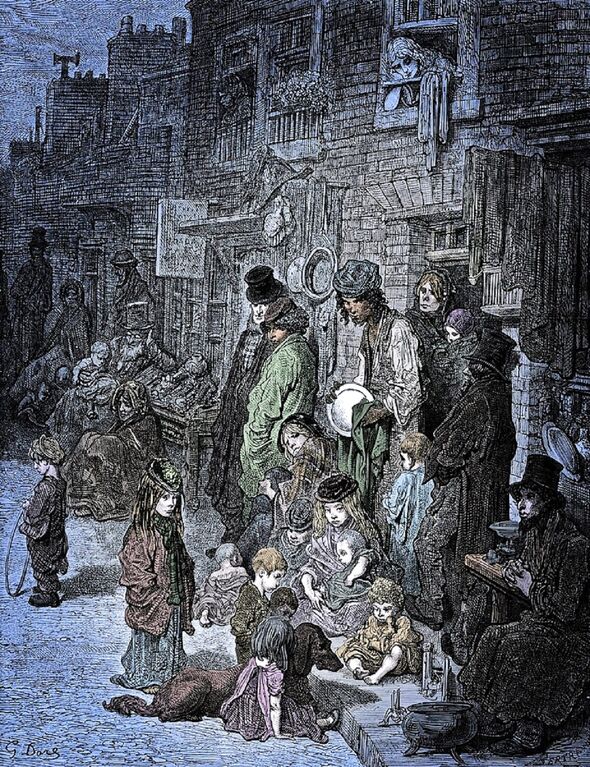

Niedrigere Tiefen: Die Slums von Whitchapel, 1872 vom französischen Künstler Gustave Doré eingefangen (Bild: Getty)

Ich war nicht nur von dem Mysterium fasziniert, sondern auch von der gefährlichen, düsteren und turbulenten Metropole, die Doyle schildert und die die unruhige Persönlichkeit des großen Detektivs selbst widerspiegelt.

Das Bild des Londoner Nebels ist ein wiederkehrendes Motiv in den Sherlock-Holmes-Geschichten. Der dichte, wirbelnde Nebel dient als Metapher für das Geheimnis und die Verwirrung, die viele seiner Fälle umgeben. Es verleiht den Geschichten auch eine klaustrophobische, atmosphärische und unheimliche Qualität.

Holmes’ London wird als eine Stadt der Kontraste dargestellt, mit Vierteln, die von opulent und aristokratisch bis hin zu schmutzig und von Armut geplagt reichen. Unsere Helden durchqueren die Stadt, von den prächtigen Häusern der Oberschicht bis zu den etwas heruntergekommenen Straßen des East End, und spiegeln die soziale Vielfalt der viktorianischen Ära wider.

In den öffentlichen Verkehrssystemen sind Veränderungen zu erkennen, darunter die oben erwähnten Droschken, Pferdekutschen und die neu entstehenden U-Bahnen.

Mit dem Können eines Meisters nutzt Doyle soziale Schichten, architektonische Opulenz und Verfall sowie das sich verändernde Gesicht der Stadt wie Farben auf der Leinwand eines Künstlers, um dem Leser eine bedrohliche Metropole vorzustellen, eine Stadt der Korruption und des Mordes. Und darin platziert er den besten Detektiv der Welt und seinen Begleiter – knackende Fälle, die die stumpfsinnige Polizei von damals nicht lösen kann. Genius.

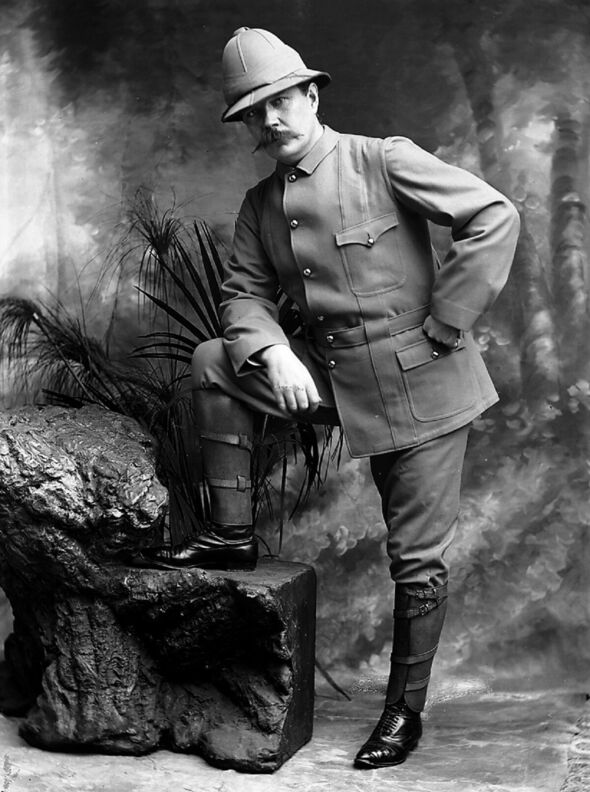

Conan Doyle im Jahr 1895 (Bild: Getty)

Ich bin in den 1970er Jahren während der Unruhen in Belfast aufgewachsen. Meine Stadt schien wie keine andere zu sein. In den Nachrichten predigten und schrien wütende Einwohner von Ulster und sagten im Allgemeinen zu allem Nein. Das Radio war eine Echokammer, ihre Stimmen dröhnten eine gefühlte Ewigkeit lang. Auf den Straßen wurden Menschen erschossen, getötet oder verstümmelt.

Busse wurden entführt und als Lagerfeuer verbrannt. Gebäude und Autos wurden in die Luft gesprengt. Es war Chaos. Belfast war eine brennende Stadt. Aber das Leben ging weiter und als Kinder navigierten wir durch diese Straßen, um zur Schule und wieder nach Hause zu gelangen.

Ich sah London im Fernsehen und im Kino durch eine rosarote Brille als einen Ort, der makellos, fast magisch und schön wirkte, ganz im Gegensatz zu der zwielichtigeren Version, von der ich in Sherlock Holmes gelesen hatte. Mein Traum war es, dort zu leben, und viele Jahre später erfüllte ich diesen Wunsch.

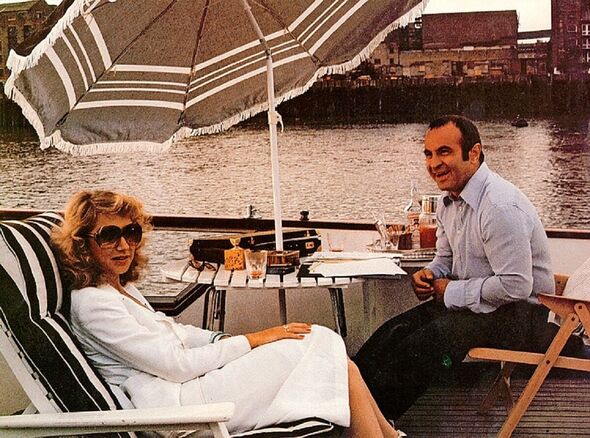

Themseseite: Helen Mirren und Bob Hoskins in The Long Good Friday (Bild: Getty)

Bis heute habe ich fünf Bücher geschrieben; Drei davon sind Kriminalromane, die im heutigen London spielen. „The Art Of Death“, „See No Evil“ und „The Silent Man“ folgen Detective Inspector Grace Archer, einer ehemaligen Ermittlerin der National Crime Agency, die mit posttraumatischer Belastungsstörung und einer lähmenden Klaustrophobie lebt, diese aber bewältigen kann. An ihrer Seite steht DS Harry Quinn, ein bissiger Mann aus Belfast mit einem Gespür für Galgenhumor. Vielleicht nicht ganz Doktor Watson. Allerdings ist er zweifellos loyal und selbst ein kluger Detektiv.

Jede Geschichte ist ein neues Mysterium mit Morden, die es zu lösen gilt, doch ein sekundärer Faden der Bandengewalt zieht sich durch die ersten drei Bücher.

Ich hatte mir London in meinen Romanen immer wie Batmans stürmisches Gotham City vorgestellt, auch wenn meine Schauplätze real und nicht fiktiv sind. Doch während ich schreibe, wird mir klar, dass es noch mehr Parallelen zu Doyles Version der Stadt gibt. Die sozialen Schichten haben sich kaum verändert, die Unterschicht von Kriminalität und Banden existiert noch immer und wir eröffnen immer noch neue U-Bahn-Stationen. Obwohl es viele glänzende neue Wolkenkratzer und Wohnblöcke gibt, unterscheidet sich London immer noch von vielen anderen Städten durch die architektonische Opulenz jahrhundertealter Gebäude. Zum Glück, denn ich liebe es, alte, verlassene Orte in meinen Büchern zu verwenden.

In „The Art of Death“ bricht der Mörder in das Steel’s Lane Health Centre ein, eine ungenutzte, gruselige Entbindungsklinik in Shadwell, in der das Opfer vorübergehend untergebracht ist.

Der Mörder klettert durch ein zerbrochenes Fenster und wird mit einer ramponierten, umgestürzten Trage und einer feuchten Decke konfrontiert, an der die Reste einer zerbrochenen Glühbirne hängen, die wie ein Mund aus durchsichtigen Zähnen aussehen, der weit geöffnet ist und einen lautlosen Schrei ausstößt. Im Nachfolgefilm „See No Evil“ wird der imposante gotische Ladywell Playtower in Lewisham – die ehemaligen Ladywell Baths, die 1884 vom Pfarrer der angrenzenden St. Mary’s Church angeschafft wurden, um die Hygiene der Unterschicht zu gewährleisten – zum Zuhause eines Geschenks -Tag finsterer Kult.

Städte sind für den Krimiautor eine Schande an Reichtum, und keine davon ist mehr als London. Sowohl in Büchern als auch auf großen und kleinen Bildschirmen.

„The Long Good Friday“, einer der größten Kriminalfilme Großbritanniens unter der Regie von John McKenzie und dem Drehbuch von Barrie Keefe, spielt Bob Hoskins als Harold Shand, einen Ganglandboss der alten Schule, der unbedingt ein ehrlicher Geschäftsmann werden möchte, während er seine lukrativen „Hände“ führt „Across the Ocean“-US-Deal zum Bau und zur Verbesserung von Teilen Londons – einschließlich der Docklands.

Ein kühnes Ziel in einer Zeit, in der die Londoner stark von Armut, sozialer Benachteiligung, schleichender Privatisierung, Revierkämpfen zwischen Banden und den irischen Unruhen, die auf das britische Festland übergriffen, betroffen waren.

Mit seiner treuen, klugen Frau Victoria an seiner Seite, gespielt von Helen Mirren, meistert das nahezu gleichberechtigte Paar Attentate in einer turbulenten Stadt auf der Suche nach dem Judas, der Harold verraten hat, bevor sein US-Deal scheitert und brennt. McKenzie übernimmt das preisgekrönte Drehbuch und führt Regie bei einem packenden Klassiker

herausragende Leistungen von Hoskins und Mirren.

Die letzten fünf Minuten – keine Spoiler – mit der Nahaufnahme von Shands Gesicht, während er durch die Straßen Londons gefahren wird, bleiben eine der emotionalsten, unvergesslichsten und kultigsten Szenen in der Filmgeschichte.

Portal zum Geheimnis: Martin Freeman und Benedict Cumberbatch als Watson und Holmes im Fernsehen (Bild: Getty)

Ebenso erschafft Robert Galbraith (das Kriminalschreiber-Pseudonym für Harry-Potter-Schöpfer JK Rowling) in den Serien „Cormoran Strike“ und „Robin Ellacott“ gekonnt das moderne London. Sie untersucht Morde in verschiedenen Vierteln, von den Nobelvierteln Mayfair und Chelsea bis zu den düsteren Straßen von Soho und den historischen Gassen von Clerkenwell. Als Hintergrund für ihre PI-Geschichten schafft Galbraith eine Authentizität und einen Old-School-Appeal, den wir selten auf der Seite sehen. Diese Orte und Charaktere werden auch in der erfolgreichen BBC-Fernsehadaption wunderbar neu interpretiert.

Das Gleiche gilt für „Luther“ von Neil Cross mit Idris Elba als DCI John Luther, einem obsessiven Polizisten, dessen innerer Aufruhr sich in der kargen Londoner Kulisse widerspiegelt, vor der seine Fälle stattfinden.

Damit Städte zu Charakteren werden, müssen sie hervorstechen. Wir alle möchten an Orte versetzt werden, an denen wir noch nie waren, oder bekannte Orte aus einer anderen Perspektive sehen, sei es auf dem Bildschirm oder auf der Seite. Damit Kriminalbücher und -filme wirklich erfolgreich sind, müssen Herz und Emotionen vorhanden sein, sonst ist alles nur Augenwischerei.

Deshalb ist London das bevorzugte Ziel für einen fiktiven Mord.

„The Silent Man“ von David Fennell (Bonnier, £16,99) ist jetzt erhältlich. Besuchen Sie expressbookshop.com oder rufen Sie Express Bookshop unter 020 3176 3832 an. Kostenloser Versand in Großbritannien bei Bestellungen über 25 £