Leer en inglés | Read in English

El problema de cualquier historia, grande o pequeña, es que siempre empiezas por la mitad. Todos los comienzos son construcciones que utilizamos para dar sentido a lo que en su mayoría es incomprensible. Por supuesto, hay hechos. Por ejemplo: durante un período de veinticuatro horas particularmente violento en enero, dieciocho personas fueron asesinadas en Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador y su capital comercial e industrial. Esa semana, hubo treinta asesinatos en total. Para los muertos, esos asesinatos marcaron el final de sus historias. Para la ciudad, que hace apenas dos años fue azotada por uno de los brotes de covid-19 más virulentos del mundo, los asesinatos fueron algo más: un revés dramático en una narrativa continua de desastre. Guayaquil tiene una historia de violencia que se remonta a los días de su fundación, en el siglo XVI, pero lo que está sucediendo ahora es nuevo: enero de 2022 terminó con setenta y nueve asesinatos, casi tres veces el número del mismo mes de 2020, justo antes de que comenzara la pandemia.

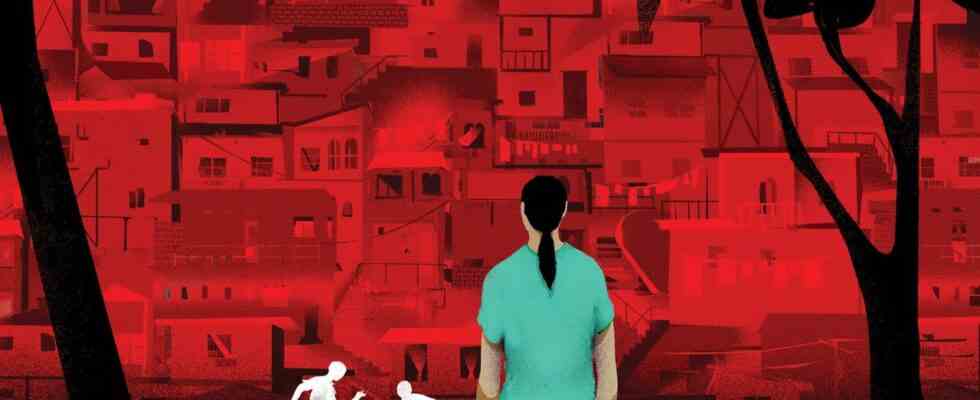

En octubre del año pasado fui a Guayaquil para reportear sobre las secuelas de la pandemia, no sobre la violencia que se vivía allí, aunque me advirtieron de ella una y otra vez: antes de viajar, cuando llegué, un domingo por la noche, y a la mañana siguiente, cuando salía por la puerta de mi hotel para ir a una entrevista. Un día, hablé con una enfermera jubilada, que me habló de amigas y colegas que habían trabajado durante la primera ola brutal de la covid-19. Una había dejado la enfermería. Otra había abandonado el país. Una tercera había perdido la cabeza. El barrio también había cambiado, me dijo. Al principio, todo el mundo tenía miedo del contagio; ahora todo el mundo tenía miedo de la violencia. Todavía estábamos hablando cuando su hermana llegó a casa y, en un instante, la conversación cambió. Mientras la enfermera me servía café, su hermana me habló de su hijo, preso en una penitenciaría local, Guayas 1. Ella llevaba años viviendo en Italia, y había volado a casa con la esperanza de sacarlo. No se habían visto en tres años, pero hablaban todo el tiempo, habían hablado, de hecho, justo antes de que ella subiera al avión. Pero de la noche a la mañana, mientras ella viajaba desde el otro lado del mar, una banda armada asaltó una sección de la prisión, matando a más de cien reclusos, incluido su hijo. Lo apuñalaron varias veces en el pecho y la espalda. Poco después de aterrizar, se enteró de que había muerto. “Yo pienso, a veces, que tanto deseaba su libertad”, me dijo, sacudiendo la cabeza, “que al final voló alto”.

Este es otro comienzo. A finales de diciembre de 2019, la doctora Paola Vélez recibió una llamada telefónica de una amiga, preguntándole si había estado siguiendo las noticias de Wuhan, China. En ese momento, Vélez estaba pasando el feriado navideño en una playa a un par de horas de Guayaquil, donde vivía y ejercía como infectóloga en un hospital público relativamente nuevo llamado Guasmo Sur. No había seguido las noticias, le dijo a su amiga, pero prometió investigar. Lo que Vélez leyó durante los días siguientes fue tan alarmante que, cuando regresó a la ciudad, comenzó a redactar un plan de contingencia para su hospital, basado en dos supuestos lógicos: que el nuevo coronavirus se transmitía por el aire y que acabaría llegando a Ecuador.

El 11 de enero presentó su plan al director médico del hospital. Una semana más tarde, recibió el visto bueno para ponerlo en práctica, y comenzó a convertir una gran sala del hospital en un área de tratamiento y contención de enfermedades infecciosas con veintisiete camas. No se le dio presupuesto, pero se le ofreció personal. Formó a un grupo de médicos y enfermeras en el uso correcto de los equipos de protección personal y en los protocolos de entrada y salida de la zona de cuarentena, para evitar el contagio y la contaminación. Cuando se inauguró, el 31 de enero de 2020, la unidad de la doctora Vélez en el Guasmo Sur fue quizás el primer espacio hospitalario público específicamente diseñado para recibir y tratar con seguridad a los pacientes con covid en América Latina, y ciertamente el primero en Ecuador. “Mi error”, me dijo Vélez, “fue asumir que todos se estaban preparando como yo”.

Vélez está al final de la treintena, tiene el pelo negro, una amplia y amable sonrisa y una mirada aguda. Ella y su madre se trasladaron a Guayaquil en los noventa, el año que un terremoto destruyó su casa, en la provincia de Manabí. Todo lo que tenían cabía en dos maletas. Ahora, lo primero que se ve al entrar en el apartamento de dos habitaciones que Vélez comparte con su madre es un logotipo de Wonder Woman pintado a mano que adorna la pared que da a la puerta. Vélez es más que una admiradora eventual. Para Halloween de 2020, se disfrazó de la superheroína, y a principios de ese año, durante el punto álgido de la pandemia, tuiteó a Gal Gadot, que interpretó a la Mujer Maravilla en la última película, pidiéndole que se acordara del personal de la salud. Subiendo un tramo de escaleras, en la terraza del edificio, Vélez tiene un saco de boxeo (para aliviar el estrés, me dijo), junto a una bicicleta montañera, que saca a pasear todos los domingos al amanecer. Incluso antes de la pandemia, trabajaba largas y sacrificadas horas, y era conocida como líder en el Guasmo Sur. Todo esto quiere decir que, por carácter y por disposición, Vélez estaba preparada para el tipo de heroísmo que la crisis que se avecinaba requeriría.

El primer caso sospechoso en Ecuador se reportó el 26 de enero, unos días antes de que la unidad de covid de Vélez estuviera lista: cinco días antes había llegado a Quito, la capital, un ciudadano chino de cuarenta y nueve años con síntomas similares a los de la gripe. Se tomó una muestra de moco para analizarla en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública de Guayaquil, conocido como INSPI. El director técnico, Alfredo Bruno, un microbiólogo que también coordina el Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros Virus Respiratorios de Ecuador, había estado recibiendo preocupantes actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la situación que se desarrollaba en China. El genoma del nuevo virus había sido secuenciado a principios de enero, y Bruno había pedido agentes reactivos a la Organización Panamericana de la Salud tan pronto como estuvieran disponibles, lo suficiente para realizar unas mil pruebas. Para gran alivio de todos, esta primera muestra salió negativa, resultado que fue confirmado por otra prueba hecha en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (El paciente moriría más tarde por complicaciones de hepatitis B y neumonía).

A mediados de febrero, hubo un nuevo caso sospechoso: una mujer ecuatoriana de más de 70 años que vivía en Madrid y había venido a Guayaquil a ver a su familia. Su visita, antes de caer gravemente enferma, había sido un torbellino de reuniones familiares, fiestas y celebraciones; hasta ochenta contactos cercanos habían estado potencialmente expuestos. En ese momento, Bruno y sus colegas de laboratorio eran las únicas cuatro personas del país capaces de hacer la prueba para el nuevo coronavirus. Los síntomas de la mujer, y el hecho de que la capital española ya estaba sufriendo su primera oleada de infecciones, dejaron nerviosas a las autoridades médicas: “Pusimos la muestra en el equipo y casi que nos persignamos”, me dijo Bruno. Mientras él y su equipo esperaban los resultados, sonó su celular. Era la ministra de Salud, Catalina Andramuño. Le dijo que no debía comunicar los resultados a nadie más que a ella. Una hora más tarde, la llamó con la noticia que todos temían: la prueba era positiva. Andramuño hizo el anuncio oficial el 29 de febrero de 2020. (Brasil había anunciado su primer caso tres días antes). Para entonces, había al menos otras veinticuatro personas en Ecuador con síntomas de covid-19; en pocos días, había veinte casos confirmados.

Enero y febrero son la temporada de vacaciones y viajes en la costa del Pacífico de Ecuador: las escuelas están cerradas, y el clima es húmedo y opresivamente caluroso. Es la época de las fiestas de graduación y de los paseos familiares a la playa, de los viajes al extranjero para los que pueden permitírselo y de los regresos a casa de la gran diáspora ecuatoriana, repartida por Europa y Estados Unidos. Guayaquil, el motor económico del país, es el centro de todo, como lo ha sido durante gran parte de la historia de la nación. Durante el boom del cacao de finales del siglo XIX, cuando Ecuador exportaba más del veinte por ciento del cacao procesado del mundo, casi todo salía por el puerto de Guayaquil. La ciudad creció como lo han hecho la mayoría de las ciudades latinoamericanas: a trompicones, con poco respeto por el mundo natural, a través de períodos de prosperidad interrumpidos por alguna que otra calamidad. En el caso de Guayaquil, las catástrofes más comunes fueron los ataques de los piratas y los incendios; en 1896, un fuego arrasó con casi un tercio de las casas de la ciudad y dejó a más de la mitad de los residentes sin hogar. Guayaquil se encuentra a nivel del mar, en el mayor ecosistema de estuario de la costa del Pacífico sudamericano, una concatenación de humedales, marismas, arroyos e islas, a menos de ochenta kilómetros de donde el enorme y turbio río Guayas desemboca en el mar. Tras los peores incendios, el gobierno local drenó los humedales para construir barrios (que luego fueron susceptibles de inundación), rediseñó los mapas y enderezó los caminos, preparándose para la siguiente etapa de crecimiento de la ciudad. En la actualidad, Guayaquil es una metrópolis de más de tres millones de habitantes. El puerto gestiona el noventa por ciento de las importaciones y la mitad de las exportaciones de Ecuador, y el aeropuerto es el segundo más activo del país, después del de Quito. Los ricos viven en un municipio satélite llamado Samborondón, un exuberante enclave de centros comerciales y comunidades cerradas con nombres como Rio Sol Towers, Ibiza y Camino del Río. Rafael Correa, el presidente socialista que estuvo en el poder entre 2007 y 2017, a menudo se refería a élites como estas como “pelucones”, una referencia burlona a las pelucas que la aristocracia europea usaba antiguamente.

Más de un millón y medio de ecuatorianos viven en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, Italia y España, y muchos, como la primera paciente de covid-19, regresaron a visitar a su familia justo cuando el virus estaba tomando fuerza en Europa. Más de doscientas mil personas llegaron al aeropuerto de Guayaquil entre el 1 de enero y el 16 de marzo, día en que el gobierno cerró sus fronteras a las llegadas internacionales. Es probable que en esos primeros meses de 2020 se sembraran decenas de focos de contagio en fiestas, bodas y reuniones en toda la región. A principios de marzo, después de algunas confusas idas y venidas entre diferentes entidades gubernamentales, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció la autorización de eventos masivos, incluyendo un partido de fútbol entre el Barcelona, el equipo más popular de Guayaquil, y un rival de las afueras de Quito, el Independiente del Valle. Pedro Pablo Duart, entonces gobernador de la provincia de Guayas, animó al público a asistir al tuitear: “El virus más peligroso es el miedo”. Unas veinte mil personas se presentaron. (“Era muy crudo. Fue un error”, me dijo, al tiempo que negaba que alguien se hubiera contagiado en el partido). Una semana más tarde, incluso después de que el brote hubiera empezado a extenderse y de que las normas de distanciamiento social y cuarentena estuvieran en vigor, se seguían celebrando fastuosas fiestas en Samborondón. Según Duart, la policía clausuró más de quince reuniones ilegales durante el fin de semana del 14 de marzo.

La primera paciente estaba siendo tratada en una clínica privada cuando dio positivo, pero pronto fue trasladada a la unidad de Paola Vélez en el Guasmo Sur. Vélez no se lo dijo a su madre durante casi una semana—no quería preocuparla—pero en realidad, admitió Vélez, fue emocionante. Me enseñó fotos de aquellos primeros días: ella y sus compañeros vestidos con equipos de protección personal. En algunas fotografías, en las que están sin mascarillas, se ven radiantes. “Desde el punto de vista profesional, sientes que ese es tu momento, que tienes que demostrar para lo que te formaste”, me dijo. “Después, me arrepentí y pedí perdón a Dios y dije: Señor, por qué fui tan egoísta. No tenía idea de lo que iba a pasar”.

En realidad, nadie la tenía. Si algo caracterizó al brote de Guayaquil fue la rapidez con la que el contagio se extendió por la ciudad, cuya infraestructura de salud pública y funeraria estaba insuficientemente preparada. Aunque había varios hospitales relativamente nuevos en Guayaquil, la mayoría de ellos carecían de personal incluso antes de que la pandemia diezmara las filas médicas. Algunos no se habían terminado a tiempo. Recorrí uno de ellos, el Monte Sinaí, con un joven médico llamado Heinert Gonzabay Campos, que me mostró con orgullo una nueva y moderna unidad de cuidados intensivos. Cuando le pedí que me describiera el aspecto que había tenido en el peor momento de la oleada de covid de 2020, admitió que no se había utilizado entonces, y me llevó a una zona de urgencias improvisada en una planta inferior, donde me explicó cómo se habían apiñado las camas y se habían tendido los cadáveres y se había construido apresuradamente un muro, en un intento de contener la propagación de la enfermedad. “Muchas personas se sumaron con mucha valentía, con las ganas de salvar la mayor cantidad de vidas”, dijo. “Pero posteriormente eso fue desgastándose. También padres y madres de familiares del hospital fallecieron en nuestros brazos”. El padre de Gonzabay Campos murió de covid en la otra punta del país.

En un estudio que pronto saldrá, el doctor Esteban Ortiz, de la Universidad de las Américas de Quito, concluye que en Guayaquil probablemente se produjo el brote más letal del mundo de covid-19 per cápita. “Un día no tienes pacientes”, me dijo. “Y al día siguiente tienes cinco mil buscando UCI”. Ortiz calcula que alrededor del sesenta y cinco por ciento de los residentes de la ciudad se infectaron durante marzo y abril de 2020 y, a juzgar por el número de muertes en exceso, a finales de abril la tasa de mortalidad era nueve veces superior a la normal. A las pocas semanas del primer caso confirmado, los hospitales de Guayaquil estaban en pie de guerra, en un agotador e implacable estado de triaje que duraría la mayor parte de un mes. Las veintisiete camas que Vélez había preparado pronto se llenaron, por lo que añadió otra habitación. Al final, tenía cuatro habitaciones, y no eran ni de lejos suficientes.

Vélez apenas salió del Guasmo Sur, y describe esas semanas como las peores de su vida profesional. Las morgues de los hospitales, diseñadas para unos pocos cadáveres, se vieron desbordadas casi de inmediato, y los cuerpos se amontonaban en las habitaciones libres e incluso en las aceras frente a los hospitales. Cientos de personas murieron en sus casas, y con los servicios mortuorios paralizados—los trabajadores de las funerarias tenían miedo de infectarse—muchas familias afligidas se vieron obligadas a vivir durante días con los cuerpos en descomposición de sus seres queridos. Duart, que pasó esas semanas visitando hospitales y coordinando entrega de alimentos en Guayaquil, me dijo que las escenas eran espeluznantes: “Tú veías a una señora que estaba en la fila de cualquier lugar y ¡pum!, se caía muerta”. El servicio telefónico de emergencia de Ecuador estaba tan inundado de llamadas que colapsó, no solo en Guayaquil sino en todo el país. En medio de esta crisis, cientos de cuerpos se perdieron, se extraviaron o fueron enterrados sin la debida identificación. Una familia lloraba a una tía muerta cuando esta llamó de repente, habiendo despertado de un coma de tres semanas. De alguna manera, en el caos del abarrotado hospital, la habían confundido con otra persona. No estaba claro de quién eran las cenizas que la familia había recibido, ni cómo devolverlas.

La conmoción de lo ocurrido en Guayaquil sirvió para alertar a Ecuador y a toda la región de la posible gravedad de la enfermedad. “Son medidas que luego el resto del mundo fue haciendo similar”, me dijo Otto Sonnenholzner, vicepresidente de Ecuador en aquel momento. “Funcionaron en veintitrés provincias de las veinticuatro”.

Antes de la pandemia, Roberto Farías trabajaba como taxista informal, siete días a la semana, llevando a casa unos quince dólares en un buen día. Vivía con su sobrina Madeline, diseñadora gráfica, y su madre, Norma, en una modesta casa de tres habitaciones en un barrio popular de Guayaquil conocido como el Suburbio. Cuando lo conocí, el pasado otoño, aún tenía dificultades para entender lo que le había sucedido a él y a su familia.

Aunque el primer caso confirmado en Ecuador se anunció a finales de febrero de 2020, el peligro parecía remoto en ese momento. Roberto condujo su taxi, como lo hacía normalmente, hasta el domingo 15 de marzo, un día antes de que el presidente Lenín Moreno emitiera una orden nacional de quedarse en casa. Roberto no se sentía especialmente bien, y aunque su hermana, que se había mudado a Madrid hace más de una década, estaba preocupada de que fuera covid, él no estaba demasiado alarmado. Llamó a un amigo que trabajaba en un hospital y le describió lo que estaba sintiendo—fiebre alta y escalofríos—y, para su alivio, le dijeron que lo más probable era que se tratara de dengue, cuyos síntomas se confunden fácilmente con los de la covid. (Un brote de dengue en 2019 fue uno de los peores en la historia de Ecuador, y se extendió hasta los primeros meses del Año Nuevo). En ese momento, a pesar del creciente número de casos positivos de covid, las autoridades aseguraban a los residentes que no había contagio comunitario. Aun así, Roberto se quedó en su habitación, tomando la medicina que le habían recetado para el dengue e instando a su madre y a su sobrina a que se mantuvieran a distancia, para estar seguros. No mejoró. Roberto no sabía que uno de los síntomas del nuevo coronavirus era la pérdida del gusto o del olfato, y reprendía en broma a su madre por olvidarse de ponerle sal a la comida o de añadir azúcar a los batidos que le preparaba.

El 18 de marzo, la víspera de su cumpleaños número sesenta y siete, el presidente Moreno difundió un video en el que instaba a todos los ecuatorianos a quedarse en casa, al tiempo que aseguraba que estaba trabajando desde su despacho. En una de las tomas, conversa con su ministro de Economía y Finanzas a través de Zoom. En otra, Moreno, que quedó paralizado en un intento de robo en 1998, está sentado en su silla de ruedas en el balcón del Palacio Presidencial, mirando la desierta plaza central de Quito. “Ya no hay gente en la calle”, dice, antes de añadir con confianza: “En pocos días volveremos a ver en esta plaza el vibrar”.