Ich werde mir (fast) immer einen Film über die Beach Boys ansehen – der neueste, der schlicht „The Beach Boys“ heißt, läuft am Freitag auf Disney+ –, nicht nur wegen ihrer Rolle in der amerikanischen Musik- und Kulturgeschichte, sondern auch wegen ihrer Rolle in meiner eigenen. Von 1966 bis 1969 arbeitete mein Vater als Tourneeveranstalter für die Band. Da dies ihre Jahre geringerer Popularität waren und der Rock immer härter und düsterer wurde, verlieh mir diese Beziehung unter meinen Altersgenossen kein Ansehen. Aber für mich war sie interessant.

Ich habe sie in gestreiften Hemden, weißen Anzügen, buntem Samt und ohne Kostüm im Hollywood Bowl spielen sehen, als die Kinder bei ihren Shows noch schrien; im Melodyland-Rundtheater gegenüber von Disneyland, als sie scheinbar näher an LA keine Auftritte mehr bekamen; und im Whisky a Go Go, als „Sunflower“ herauskam. Ich habe Dennis Wilson beim Drag Race gesehen; seine Shelby Cobra rollte über meinen Zeh, als sie zur Startlinie geschoben wurde, aber da ein Großteil des Gewichts aus dem Auto genommen worden war, entstand kein Schaden. Bruce Johnston stellte mich Eric Clapton hinter der Bühne bei einem Blind Faith-Konzert vor. („Das ist Eric“, sagte er. „Hallo“, sagte ich.) Ich fuhr eine Minute lang mit Carl Wilson und seinen Eltern im Auto mit.

Ich kannte sie so gut, wie ein Kind die Geschäftspartner seiner Eltern kennt, das heißt, eigentlich gar nicht, aber sie waren mir vertraute Charaktere, ebenso wie die Hilfskräfte im Büro, im Studio und unterwegs. Sie kamen in vereinzelten Neuigkeiten und Klatschfetzen zusammen und verschmolzen zu einem Pantheon, das mein Leben durchflutete. Der Maharishi, mit dem die Band kurz auf Tour war, gab meinem Vater sein Mantra. Und da war natürlich Charles Manson, der unauslöschliche dunkle Fleck in jeder Erzählung dieser Geschichte, der sich auf der Suche nach Popstar-Ruhm an Dennis klammerte. Mein Vater hatte sich zur Zeit der Tate-La Bianca-Morde bereits weiterentwickelt, aber als er Charlie einmal aus dem Büro geworfen hatte – das war ein Moment in unserem Haus.

Unter der Regie von Frank Marshall („Rather“) und Thom Zimny (dessen Dokumentarfilm „Elvis Presley: The Searcher“ einer der besten Filme über Elvis ist) wird ein weithin bekanntes – oft durchforstetes? – Gebiet abgedeckt. Selbst wenn man die zahlreichen Online-Videos und die Tribute aller Stars nicht mitzählt, gibt es eine Fülle von ausgewachsenen Filmen über die Band als Ganzes und über Brian Wilson, das Fundament ihres Sounds, die Jahrzehnte zurückreichen, darunter drei Biopics: zwei für das Fernsehen – die auf Dennis fokussierten „Summer Dreams“ und „The Beach Boys: An American Family“ – und der hochgelobte Kinofilm „Love and Mercy“, in dem Brian jung und alt ist.

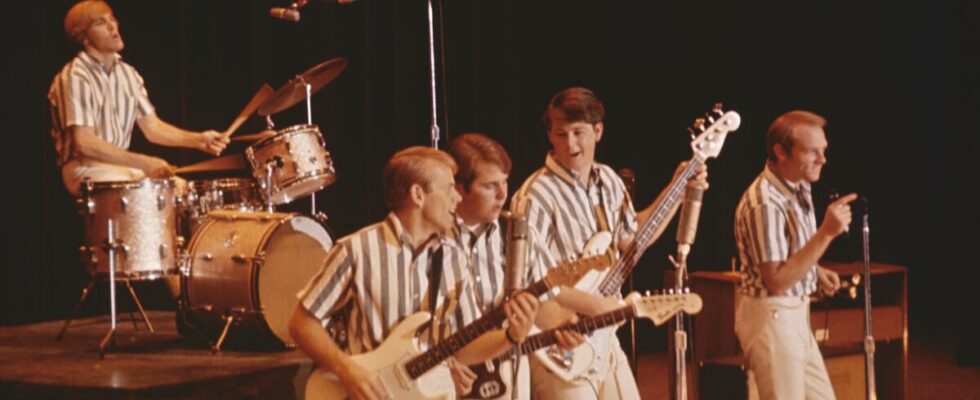

Al Jardine, links, Brian Wilson, Mike Love, Carl Wilson und Dennis Wilson von den Beach Boys.

(Michael Ochs-Archiv / Getty Images)

Es ist unwiderstehliches Material, eine Showbusiness-Story und ein Familiendrama, gespickt mit Kindesmissbrauch, Drogensucht, Geisteskrankheit und Genesung, einem Krieg zwischen Kunst und Kommerz und einem Spannungsbogen aus Erfolg, Versagen und Erfolg – als „Endless Summer“, ein Best-of-Doppelalbum, 1974 auf Platz 1 der Charts landete, katapultierte es die Gruppe in den Dauerzustand als „America’s Band“. Mit ihrer Palette aus unterhaltsamem Rock’n’Roll und ambitioniertem, exzentrischem Art-Pop sind sie zugleich eine Band für jedermann und eine Band für Geeks.

Mit einer Laufzeit von weniger als zwei Stunden, zu einer Zeit, in der vierstündige Rockdokumentationen nicht ungewöhnlich sind, ist dies eine schnelle, kompakte Erzählung, in der überraschend wenig Musik vorkommt und ganze Teile der Aufnahmegeschichte übergangen werden. Aber es sieht fantastisch aus, mit einer Fülle von Archivfotos und Heimvideos, von denen viele für mich neu sind, selbst als Veteran dieser Dinge. Abgesehen von neuem Interviewmaterial mit den Überlebenden in und um die Band und den üblichen Aussagen von Popmusikern wird den Fans nicht viel, wenn überhaupt, neu sein. Was bei den Dokumentationen der Beach Boys neu ist, ist der Ton, der sich nicht auf den sensationellen Episoden aufhält und das Gezänk herunterspielt, um die Liebe zu betonen.

Für eine Gruppe, deren Beziehungen bekanntermaßen spaltend waren und deren Geschichte von Tragödien geprägt war – die frühen Tode von Dennis und Carl werden nur durch einen Schlusstitel erwähnt – ist der Film im Wesentlichen gutmütig, sogar sentimental. (Der Film zeigt die frühen Phasen ihrer laufenden, wettbewerbsorientierten Karrieren, bevor die Beach Boys Mike Loves Band und Brian Solokünstler wurden, und lässt überraschenderweise ihre Reunion-Tour zum 50. Jubiläum und ihr letztes Studioalbum aus, das 2012 erschienene „That’s Why God Made the Radio“, das gar nicht so schlecht ist.) Jeder, sogar Wilsons problematischer Vater Murry, kommt zu seinem Recht. Eine inszenierte, aber wirklich süße Schlussszene kann einem Tränen in die Augen treiben.

Wie die Beatles oder die Grateful Dead sind die Beach Boys eine zeitlose Band, deren Einfluss sie noch lange überdauern wird. Und irgendwann wurde die eigenwillige Popmusik, die sie in den späten 1960er-Jahren machten – meine Jahre in ihrem Umfeld, also meine Beach-Boys-Musik – gefeiert. Nur wenige kauften „Friends“, als es 1968 herauskam, aber jetzt kann man sich einen vierteiligen Podcast anhören, in dem gut informierte Fans es behutsam auseinandernehmen, Track für Track, Instrument für Instrument, Stimme für Stimme.