1988 schloss sich Joan Didion einem Gedränge von Reportern auf dem Rollfeld des Flughafens von San Diego an, um mitzuerleben, wie der erste Entwurf der Geschichte geschrieben wurde. Die versammelten Journalisten folgten dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Michael Dukakis. Sie verfolgte die Journalisten. Didion sah zu, wie ein Baseball beschafft wurde, ein Mitarbeiter den Ball dem Kandidaten zuwarf, er ihn zurückwarf – und wie die Kameras pflichtbewusst den Austausch festhielten. Sie beobachtete, wie die Fitness des Präsidenten mit Zustimmung der nationalen Medien in sportliche Fähigkeiten umdefiniert wurde – als die Mythen, die das Gefühl der amerikanischen politischen Möglichkeiten formen und einschränken, in Echtzeit hergestellt wurden. Sie dokumentierte den Moment in einem Essay für Der New Yorker Buchbesprechung. Es trug den Titel „Insider Baseball“ und wurde seitdem, wie so viele von Didions Essays, so weit nachgeahmt, dass seine Innovationen leicht übersehen werden können. Aber das Stück war einzigartig und vernichtend: ein kollektives Profil von, wie sie schrieb, „dieser Handvoll Insider, die Jahr für Jahr die Erzählung des öffentlichen Lebens erfinden“.

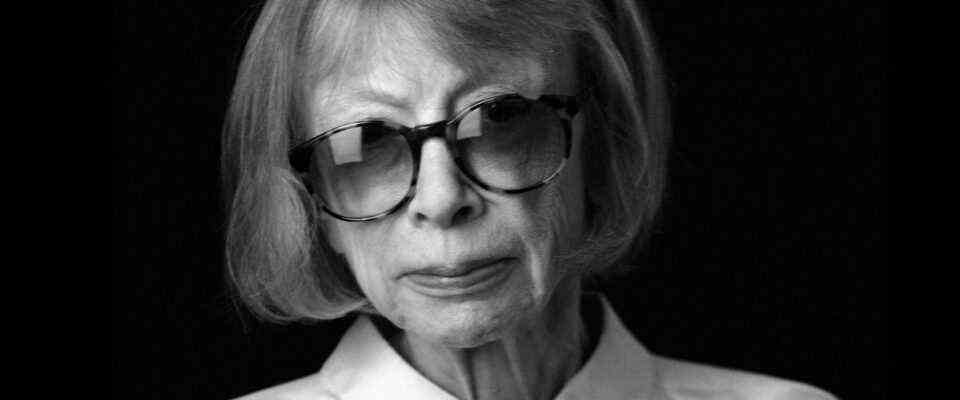

Didion ist heute im Alter von 87 Jahren gestorben, immer noch einer der am meisten diskutierten, bewunderten und folgenreichsten Schriftsteller dieser Zeit. Wenn ich an ihr umfangreiches Werk denke – Essays, Romane, Memoiren, Kritikstücke, jedes mit seinen eigenen Ranken und Gliedern – komme ich immer wieder auf „Insider Baseball“ zurück, weil es etwas so Wesentliches an ihrem Ansatz einfängt. Sie war eine Geschichtenerzählerin, die die Mythologie ablehnte. Sie hatte keine Geduld mit dem Pablum, das auf dem hektischen amerikanischen Markt verkauft wurde: Bootstraps, Verdienste, Erlösung. Ihr häufigstes Thema war stattdessen Entropie. Und ihr zweithäufigstes Thema war Trauer. Sie beobachtete die Welt, die war, und betrauerte die Welt, die hätte sein können.

Die erste Zeile von „The White Album“, Didions teilweise autobiografischer Darstellung des LA in den 1960er Jahren, lautet: „Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben.“ Was manchmal vergessen wird, ist die Folge von Zeilen. „Wir interpretieren, was wir sehen, wählen die praktikabelste der Mehrfachauswahl aus“, schreibt sie teilweise. „Wir leben ganz und gar, besonders wenn wir Schriftsteller sind, von der Auferlegung einer Erzähllinie über unterschiedliche Bilder, von den ‚Ideen‘, mit denen wir gelernt haben, die wechselnde Phantasmagorie, die unsere eigentliche Erfahrung ist, einzufrieren.“

Leser von heute könnten sich an all diesen schrillen Einschätzungen ärgern, die in ihrem Namen abgegeben wurden: Wer sind „wir“ hier genau? Aber der Wunsch der Menschen, die Welt sinnvoll zu gestalten, ist eine Verführung auf Speziesebene. Unser Verlangen nach Geschichten ist elementar und daher unausweichlich. Didions Arbeit mag leicht zu romantisieren sein – ich las in meiner Jugend ihre Rede, die zum Essay „Warum ich schreibe“ wurde, und ihre Darstellung der Welt als eine Serie von Bildern, die „an den Rändern schimmern“ erinnert immer noch an die alte Zärtlichkeit – aber sie Projekt war ausgesprochen antiromantisch. Sie sah in sich hinein, ja. Sie schrieb “On Self-Respect” und “Goodbye to All That” und “On Keeping a Notebook” und andere Werke, die heute manchmal als Siebdruckweisheiten recycelt werden. Aber selbst in den sentimentaleren ihrer Schriften waren ihre eigenen Emotionen nicht das Ende ihrer Geschichten. Sie waren der Anfang. Sie war ihr eigener Datenpunkt.

Ihre Kühle hatte eine doppelte Wertigkeit. Sehen Sie in einer Aufnahme das Porträt von ihr als junge Frau, die vor dieser Corvette Stingray posiert, ihre Zigarette an ihren Fingern baumelnd, ihr Gesicht in einem unbekümmerten Blick erstarrt. Aber sie lenkte die Kühle auch nach innen. Mit dem Stoizismus einer Wissenschaftlerin hinterfragte sie ihre eigenen Wahrnehmungen. Sie war, könnte man sagen, eine fehl am Platze befindliche Modernistin. Sie lernte ihr Handwerk teilweise, indem sie Hemingways Geschichten auf ihrer Schreibmaschine neu schrieb und versuchte, ihre Sehnen auf seine Rhythmen und Arrhythmien zu trainieren. Sie erweiterte die Möglichkeiten der Sprache, nicht nur in der auf Sachbücher angewandten Technik des Neuen Journalismus, sondern auch in einem krasseren Sinne: Ihre Worte stecken und stechen und vernarben. Sie jucken. Sie sind verletzt. Ihre Arbeit erkennt die Macht an, die Geschichten haben, um die Realität zu formen; ihre Sensibilität war daher auch geradezu postmodern. In der klinischen Präzision ihrer Prosa hat sie die zelluläre Intimität der Erzählung eingefangen, den Einfluss, den sie auf die Weichteile des menschlichen Herzens haben kann. Aber sie wies die Leser auch an, sich „der Auferlegung einer Erzähllinie“ zu widersetzen. Sie zweifelte an sich selbst und wollte, dass wir auch an ihr zweifeln. Als sie über die Geschichten sprach, die wir uns selbst erzählen, um zu leben, hat sie keine hauchdünne Aussage gemacht. Sie erließ eine Anklageschrift.

Dieser abgestumpfte Realismus – diese umherstreifende Frustration über Fiktionen, die den Anspruch erheben, transzendente Wahrheiten zu sein – ist einer der Gründe, warum ihre Arbeit über eine unwahrscheinliche Anzahl von Jahrzehnten so dringend relevant geblieben ist. („Du kriegst eine Frau“, schreibt Didion in „In the Islands“ über sich selbst, „die irgendwo auf der Linie ihr schwaches Vertrauen in den Gesellschaftsvertrag, in das meliorative Prinzip, in das ganze großartige Muster der Menschheit verloren hat Bestreben.“ Optimismus, die am meisten nachwachsende Ressource der USA, kann die Menschen ebenso leicht erdrücken wie ihnen Auftrieb geben. Mit dem Auge eines Anthropologen und der Vorstellungskraft eines Künstlers dokumentierte Didion Enttäuschungen und Enttäuschungen – sowohl schnelle als auch tote Träume. Sie nannte ihr eigenes Bedauern und betrauerte die Pfade, die sie unbeschritten gelassen hatte. Sie untersuchte ihre Trauer. Sie untersuchte auch die Trauer anderer. Sie schrieb über Kalifornien, ihren Geburtsort und später ihre Wahlheimat, als verstaubt und oft im Delirium, und ihre Schrift beschwor einen Ort herauf, an dem fast alles, Träume und Autos und Häuser und Menschen, wegwerfbar gemacht werden könnten. Es wird sicherlich etwas Besseres geben, sagen sich ihre Charaktere, denn das ist die Zeile, die ihnen gesagt wurde. Sie werfen weg, was sie haben, um Platz für das zu schaffen, was sie nicht wollen.

Didions Schreiben ist filmisch, nicht weil es schwungvoll oder episch ist – im Gegenteil, das typische Stück der Didion-Prosa ist in seiner Präzision scharfsinnig –, sondern weil ihre Worte von der Grammatik des Films geprägt sind. Didion lebte eine Zeitlang in Hollywood; ihre Arbeit lebt auch in Hollywood. Sie benutzte Jump Cuts, um von einem Moment zum nächsten zu kommen. Sie war immer auf die Gestaltung von Szenen eingestellt. Sie lenkte den Blick der Kamera. Ihre erschütternden Berichte können manchmal als Horror gelesen werden. In ihrem Buch Süden und Westen: Von einem Notizbuch, erwähnte sie einen Mann, mit dem sie einmal zusammen war. „Wir haben einige Jahre zusammengelebt“, bemerkte sie, „und ich glaube, wir haben uns am besten verstanden, als ich einmal versucht habe, ihn mit einem Küchenmesser zu töten.“ In In Richtung Bethlehem schleichend, Didion schrieb von einer Frau, deren Ehemann – versehentlich oder nicht, weil einige Dinge nicht vollständig bekannt sind – bei einem wütenden Autobrand starb. Sie beobachtete ein 5-jähriges Mädchen in Haight-Ashbury, dessen Mutter ihr LSD gegeben hatte. Sie machte Verwesung viszeral. „Jugendliche trieben von Stadt zu zerrissener Stadt“, schrieb sie, „und streiften sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft ab, während sich Schlangen ihre Haut ablegten, Kinder, die nie unterrichtet wurden und die die Spiele, die die Gesellschaft zusammengehalten hatten, nie lernen würden.“

Dies ist nicht das Instagram-freundliche Didion, das Didion der kuratierten Zitate und Markenikonografien und die 1.200-Dollar-Jacke. Didion, der Journalist, hat den Begriff geprägt Traumpolitik und der darauf bestand, die Welt so zu sehen, wie sie war. Eine häufige und faire Kritik an Didion ist, dass ihre Kühle manchmal an Kälte grenzt. In Das Zentrum hält nicht, dem Dokumentarfilm über Didion unter der Regie ihres Neffen Griffin Dunne, fragt Dunne sie nach der Szene im Haight, die, als pointillistische Prosa umgepackt, sie berühmt machen würde: die 5-jährige Susan, die auf dem Boden ihres Wohnzimmers sitzt , klein und verletzlich und stolpert über Säure. Wie war es, fragte sich Dunne, Zeuge zu werden? Man könnte meinen, die New-Yorker Die Schriftstellerin Rebecca Mead schlug vor, Didion würde als Person antworten – sie beschrieb eine Panik, die sie verspürte, oder den Impuls, einen Krankenwagen zu rufen, oder ihre Gedanken an ihre eigene kleine Tochter. Stattdessen sticht Didion, der distanzierte Beobachter, ins Messer: „Lass mich dir sagen“, sagt Didion. “Es war Gold.”

Die Zeile erinnert an Didions Aussage in „Warum ich schreibe“, dass das Schreiben mit seinen Distanzen und Endgültigkeiten „die Taktik eines heimlichen Tyrannen ist“. Didion sah Susan in diesem Moment nicht als Kind, das Hilfe brauchte, sondern als eine Idee, die Ausdruck brauchte. „Es war das erste Mal, dass ich mich direkt und platt mit den Beweisen der Atomisierung auseinandergesetzt habe, dem Beweis, dass die Dinge auseinander fallen“, schreibt sie im Vorwort zu In Richtung Bethlehem schlurfen.

Didion wird heutzutage oft mit dem „Ich“ in Verbindung gebracht – dem Pronomen der Memoiren, des romantischen Sturms, des Selbst. „Ich schreibe ausschließlich, um herauszufinden, was ich denke, was ich sehe, was ich sehe und was es bedeutet“, schrieb sie in „Why I Write“. Aber wie immer steckt mehr dahinter. (Der Titel von Didions letzter Aufsatzsammlung ist zutiefst ironisch und auch perfekt passend: Lass mich dir sagen, was ich meine. Sie wird es dir sagen. Aber sie wird es Ihnen ausführlich erzählen.) Der Rest des Aufsatzes erklärt, was Didion meint. Sie redet nicht über sich selbst unter Ausschluss der Welt. Sie erkennt einfach, dass die Welt immer durch das Selbst gebrochen wird.

Die erste Person kann nachsichtig sein. Es kann neugierig sein und sich nur auf die Abgründe und Höhen der Psyche konzentrieren. Aber Didions „Ich“ ist analytisch. Mit verblüffender Eifer nahm sie die Debatten vorweg, die den amerikanischen Journalismus noch immer prägen, darunter die Annahme seiner herrschenden Klasse, dass Objektivität – das regelbasierte Begutachten der Realität – möglich ist. Didion hat sich längst von all dem verabschiedet. Ihre Geschichten waren gleichzeitig Meditationen über Fragen, die nur noch dringender wurden: Wie verdient man sich das Recht, eine Geschichte zu erzählen? Was verdankt die Autorin ihrem Leser in Sachen Selbstauskunft? Wessen Geschichten sind fair zu erzählen? In ihrem Essay „In the Islands“ informiert Didion den Leser darüber, dass sie und ihr Ehemann John Gregory Dunne nach Hawaii gegangen sind, anstatt sich scheiden zu lassen. „Ich erzähle Ihnen dies nicht als ziellose Offenbarung“, schreibt sie, „sondern weil ich möchte, dass Sie, während Sie mich lesen, genau wissen, wer ich bin und wo ich bin und was mich beschäftigt. Ich möchte, dass Sie genau verstehen, was Sie bekommen.“

Dies ist das „Ich“, schrill und klar und offen. Es ist ein „Ich“, das mit dem Leser gleicht: Didions Schriften werden durch die Prismen ihrer vielen Privilegien gebrochen, und sie sieht keine Notwendigkeit, etwas anderes vorzutäuschen. Aber ihres ist ein „Ich“, das die Sentimentalität des gegenwärtigen amerikanischen Moments ablehnt. Fühlen ist heute ein Standardverb in der Literaturkritik. Donald Trump konstruierte seine politische Bewegung aus einer Sammlung vorgefertigter Furien. Die Geschäftsmodelle einiger der mächtigsten Unternehmen des Landes beruhen darauf, die Amerikaner wütend, verärgert und misstrauisch zu halten. Wir leben in einer Zeit der schlechten Gefühle. Wir leben in einer Zeit mit zerrissenen Nerven und ausgefransten Geschichten. Wir leben in einem Moment, in dem sich unsere alten Bindemittel in unserer vergifteten Luft auflösen. Didion hat es kommen sehen. Sie trauerte um das Verlorene. Sie wusste, wie möglich es war, sogar und gerade im Land der goldenen Träume, dass Dinge auseinanderbrechen.