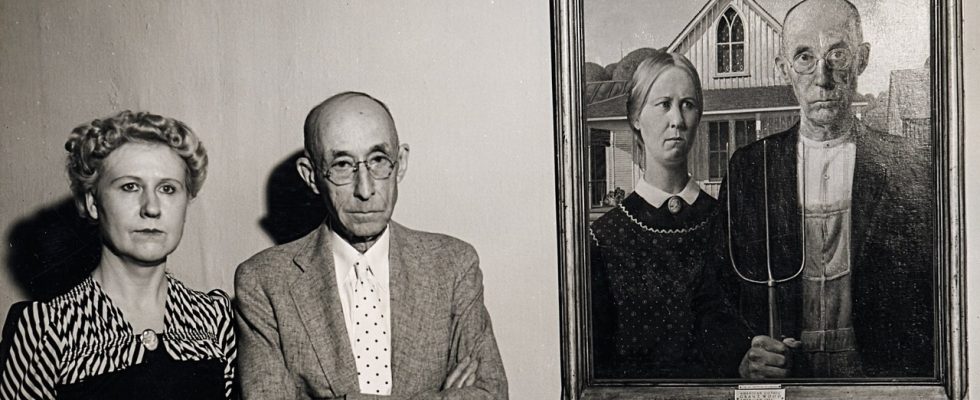

Zu verlangen, dass Ihr Freund das Auto anhält, damit Sie ein ungewöhnliches architektonisches Detail untersuchen können, ist meiner Meinung nach nicht gerade liebenswert. Aber einige von uns können nicht anders. Für den Maler Grant Wood war es ein unpassendes gotisches Fenster an einem ansonsten bescheidenen Fachwerkhaus in Eldon, Iowa, das angehalten werden musste. Es sah aus, als würde ein Häuschen eine Kathedrale imitieren. Wood versuchte sich vorzustellen, wer „in so ein Zuhause passen würde“. Er rekrutierte seine Schwester und seinen Zahnarzt als Models und kleidete sie in altmodische Kleidung. Das Ergebnis, „American Gothic“, wie er das Gemälde aus dem Jahr 1930 nannte, ist wahrscheinlich das berühmteste Kunstwerk, das jemals in den Vereinigten Staaten geschaffen wurde.

Auch das Gemälde war ausgesprochen rätselhaft. War es eine bissige Satire? Düsterer Realismus? Stolzer Patriotismus? In den Worten des verstorbenen Thomas Hoving, einem langjährigen Direktor des Metropolitan Museum of Art, diente das Bild als „Rorschach-Test für den Charakter der Nation“.

Für Wood war die Bedeutung jedoch klar. Obwohl er einem „Sturm des Protests von Farmfrauen aus Iowa“ ausgesetzt war – eine davon drohte, „mir den Kopf einzuschlagen“, erinnerte er sich –, hatte er „American Gothic“ mit Mitgefühl gemalt. Städte dominierten die Kultur, schrieb er, doch seien sie „weit weniger typisch amerikanisch“ als die ländlichen Orte, „deren Macht sie usurpierten“. Im Jahr 1935 veröffentlichte Wood, der 44 Jahre zuvor auf einer Farm in Iowa geboren wurde, das Manifest „Revolte gegen die Stadt“.

Wood hatte Recht, als er die städtische Dominanz anprangerte. Die Volkszählung von 1920 markierte das erste Mal, dass Städter die Mehrheit der Bevölkerung des Landes ausmachten, und die Stadtbewohner zeigten sich über ihren Aufstieg nicht gerade bescheiden. Neue Zeitschriften wie das von H. L. Mencken Der amerikanische Merkur (gegründet 1924) und tatsächlich pries dieses (gegründet 1925) die Tugenden der Metropolen mit mehr als einem Anflug von Snobismus. „Main Street“, der Bestsellerroman von Sinclair Lewis aus dem Jahr 1920, traf den Ton. „Es gab keine Würde“ im Kleinstadtleben, reflektiert sein Protagonist, nur „ein geschmackloses Volk, das geschmackloses Essen schluckte und danach ohne Mantel und gedankenlos in Schaukelstühlen saß, die mit albernen Dekorationen übersät waren.“

Zuerst hatte Wood zugenickt. Er hatte Mencken verschlungen, die „Main Street“ vergöttert und versucht, in Cedar Rapids, Iowa, eine „bohemische“ Künstlerkolonie aufzubauen. Er besuchte Frankreich und kehrte mit einem Pariser Bart zurück, eine Form der Haarpflege, mit der seine Nachbarn in Iowa wenig Geduld hatten. Doch seine Einstellung änderte sich – und auch sein Bart. Der Finanzkollaps von 1929 habe den „östlichen Finanz- und Politikhauptstädten“ ihren Zauber genommen, schrieb er. Als Teil des Problems nannte er Mencken und „Main Street“. Er dachte, es wäre besser, sich an der „außergewöhnlichen Unabhängigkeit“ der Bauern und den robusten, einheimischen Kulturen der Provinzen zu orientieren. Wood war kein Bohemien mehr, rasierte sich das Gesicht und zog einen Overall an.

Es war im Allgemeinen eine Overall-Ära. Viele bleibende Bilder des ländlichen Amerikas stammen aus den 1930er Jahren – „Little House on the Prairie“ von Laura Ingalls Wilder, „Migrant Mother“ von Dorothea Lange, „Vom Winde verweht“ von Margaret Mitchell und „Their Eyes Were Watching“ von Zora Neale Hurston God“, Thornton Wilders „Our Town“ und John Steinbecks „The Grapes of Wrath“. Der Run gipfelte im Film „Der Zauberer von Oz“, in dem Dorothy eine Smaragdstadt zugunsten einer Farm in Kansas verschmäht und erklärt: „Es gibt keinen Ort wie zu Hause.“

Das alles ist schon Generationen her, doch die Obsession mit ländlicher Authentizität kommt einem nur allzu vertraut vor. Im Jahr 2008 bestand die republikanische Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin darauf, dass Kleinstädte das „echte Amerika“ seien, in dem fleißige, patriotische Menschen lebten. Dieses Gefühl hat seitdem nur noch an politischer Bedeutung gewonnen. Der Polarisierung zwischen roten und blauen Staaten im Land liegt eine tiefgreifendere und zunehmende Kluft zwischen Stadt und Land zugrunde. Die Wahl von Donald Trump sei, so erklärte Politico, die „Rache des Landwählers“.

Wissenschaftler, die mit diesen Wählern gesprochen haben, wie Katherine Cramer in „The Politics of Resentment“ (2016) und Robert Wuthnow in „The Left Behind“ (2018), berichten von einem Gefühl tiefer Entfremdung. Die Menschen auf dem Land haben das Gefühl – ähnlich wie Grant Wood es 1935 formulierte –, dass ihre authentische, unabhängige Lebensweise durch eine weltfremde städtische Elite bedroht wird.

Aber ist dieses Bild korrekt? Ein durchdringendes, unsentimentales neues Buch, „The Lies of the Land“ (Chicago) des Historikers Steven Conn, wirft eine langfristige Perspektive ein. Conn, der an der Miami University in Oxford, Ohio, lehrt, lässt das wehmütige Gerede über das „echte Amerika“ beiseite und argumentiert, dass die ländlichen Vereinigten Staaten tatsächlich höchst künstlich seien. Seine Bewohner sind ebenso Geschöpfe der Staatsmacht und des industriellen Kapitalismus wie ihre städtischen Pendants. Aber wir erkennen das selten an, schreibt Conn, weil viele von uns – in der Stadt und auf dem Land, auf der Linken und der Rechten – „nicht unbedingt wollen, dass es wahr ist.“

Die Kategorie „ländlich“ umfasst ein breites Spektrum, darunter Kleinstädte, Reservate, Waldgebiete und Ranches. Was solche Orte jedoch eint, ist, dass sie selten als besonders modern gelten. In der „natürlichen Ordnung der Dinge“, schrieb Adam Smith in „The Wealth of Nations“, geht das Agrarleben der Urbanisierung voraus: Die Geschichte beginnt mit der Bewirtschaftung des Landes durch die Menschen, und erst wenn sie Erfolg haben, sind Städte möglich. In diesem Bericht sind die Menschen auf dem Land wie Pfeilschwanzkrebse Überbleibsel – lebende Vertreter einer fernen Vergangenheit. Daher das häufige Urteil, dass das Leben außerhalb der Städte eher „verwurzelt“ oder, weniger sympathisch, „rückständig“ sei.

In den Vereinigten Staaten verliefen die Ereignisse jedoch anders. Dort war alteingesessene ländliche Gemeinschaften, die versuchten, ihre Wege und Ländereien im Laufe der Geschichte weiterzugeben – aber sie waren einer verheerenden Invasion von jenseits des Atlantiks ausgesetzt. Es gibt immer noch Orte, an denen Menschen seit Jahrhunderten ununterbrochen leben, wie zum Beispiel das jahrtausendealte Acoma Pueblo in New Mexico. Aber die ländlichen Amerikaner mit den tiefsten Wurzeln, die Ureinwohner, wurden sehr oft gewaltsam enteignet.

Die Menschen, die sie ersetzten, waren Transplantationen, die weniger aus dem Boden wuchsen als vielmehr wie Grasnarbe über das Land der Ureinwohner gelegt wurden. Die Siedler stellten sich gerne vor, dass ihre Übernahme schnell und natürlich erfolgte und dass die amerikanischen Ureinwohner bereits auf dem Weg zur Ausrottung waren. Das war ein tröstlicher Mythos. Der Prozess der Entwurzelung eines ländlichen Volkes und der Ansiedlung eines anderen erforderte Zeit und schwere staatliche Eingriffe. Nach offizieller Zählung kämpften indigene Völker in 1.642 militärischen Auseinandersetzungen gegen die Vereinigten Staaten. Die darauffolgenden Verträge, so berechnet der Historiker Robert Lee, kosteten die US-Regierung Milliarden von Dollar.

Siedler bezeichneten sich als Pioniere, die ihr Land mit bloßen Händen erobert hatten. So lief es in „Little House on the Prairie“ ab, als die Grenzfamilie dem Gesetz zuvorkam und indisches Eigentum beschlagnahmte. („Little Squatter on the Osage Diminished Reserve“ wäre ein zutreffenderer Titel gewesen, wie die Literaturwissenschaftlerin Frances W. Kaye ironisch vorgeschlagen hat.) Doch am Ende kam der Landbesitz direkt oder indirekt vom Staat. Durch den Homestead Act von 1862 und seine Nachfolger wurde ein Gebiet von der Größe Pakistans abgetrennt und verschenkt. Und obwohl die Gehöftsiedlung wie ein Relikt aus der sepiafarbenen Vergangenheit klingt, war ihre aktivste Zeit, wie die Historikerin Sara Gregg betonte, das 20. Jahrhundert. Der letzte Siedler erhielt sein Land im Jahr 1988.

Eine Ironie ist, dass nach den indigenen Städten die Zufluchtsorte der Elite der Ostküste wie Boston, New York und Philadelphia die tiefsten Wurzeln haben. Die meisten Bastionen des „echten Amerikas“ sind dagegen relativ neu. Wasilla, Alaska, wo Sarah Palin Bürgermeisterin war, ist wirklich eine kleine Stadt in einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet. Die meisten seiner Farmen wurden jedoch durch eine New-Deal-Kampagne zur Umsiedlung notleidender Landwirte aus dem oberen Mittleren Westen gegründet. (Daher kommt Palins „Wetten“-Akzent, ähnlich dem Minnesota-Akzent im Film „Fargo“.) Palins stolzer Teil des „echten Amerikas“ wurde mit anderen Worten mit freundlicher Genehmigung von Franklin Delano Roosevelt zur Verfügung gestellt.

Die historisch junge Entstehung von Siedlungen wie Palins Wasilla oder der „amerikanischen gotischen“ Stadt Eldon verleiht ihnen eine Copy-Paste-Qualität. Die auffälligen Outfits der Models von Grant Wood waren nicht selbstgebastelt; Er hatte sie bei Sears, Roebuck & Co. in Chicago bestellt. Und das gotische Fenster, das seine Aufmerksamkeit erregt hatte? Es war auch nicht das Produkt einer besonderen lokalen Kultur. Eldon existierte kaum ein Jahrzehnt, als dieses Fenster eingebaut wurde. Auch es war per Post bei Sears bestellt worden.

Wo auch immer die Kleidung herkam, das Bild eines unerschütterlichen Paares, das bescheiden sein eigenes Land bewirtschaftete, repräsentierte das ländliche Amerika. Wood beschrieb das Paar als „Farbtypen aus meinem eigenen Familienalbum“, und tatsächlich hatten seine Eltern ein Grundstück in Iowa bestellt. Doch diese Art der Landwirtschaft markierte nur einen kurzen Moment in Woods Familiengeschichte. Seine Großeltern mütterlicherseits waren Gastwirte, keine Bauern, und seine Großeltern väterlicherseits waren Sklavenhalter aus Virginia. Als Wood zehn Jahre alt war, verließ seine Familie die Farm und zog in die Stadt Cedar Rapids, wo Wood sich auf den Weg machte, Juwelier zu werden.

Die Wälder waren nicht ungewöhnlich. Eines der großen Themen von Steven Conn ist die Vergänglichkeit dieser Bauernhöfe im „American Gothic“-Stil. Obwohl „wir dazu neigen, gleichzusetzen ländlich mit Bauernhof„, schreibt er, verschwanden kleine, allgemeine Bauernhöfe „mindestens vor mehr als einem halben Jahrhundert.“ Die Landwirtschaft ist zu einer kapitalintensiven High-Tech-Unternehmung geworden, was die Geschichte des „Zurückgelassenen“ des Landlebens Lügen straft. Die Felder ähneln Fabriken, in denen Automatisierung herrscht und mehr als zwei Drittel der eingestellten Arbeitskräfte im Ausland geboren sind. „Wenn man 1.500 Hektar Mais, der gentechnisch verändert wurde, um aggressiven chemischen Pestiziden standzuhalten und für eine Fabrik für Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt bestimmt ist, als ‚Farm‘ zu bezeichnen, ist das ein bisschen so, als würde man eine hochautomatisierte GM-Fabrik als ‚Werkstatt‘ bezeichnen“, bemerkt Conn.

Die Dominanz von Unternehmen ist in der Landwirtschaft verborgen: Apfelprodukte werden von einem renommierten, börsennotierten multinationalen Unternehmen verkauft, aber die tatsächlichen Äpfel stammen von privaten Unternehmen, von denen nur wenige Menschen jemals gehört haben, wie Gebbers Farms oder Zirkle Fruit. Die Regierung klassifiziert die meisten als „Familienbetriebe“, aber das bedeutet nicht, dass sie winzig sind. „Familienunternehmen“ nennt Conn die Agrarunternehmen, die aus rechtlichen Gründen in Familienbesitz blieben. In der landwirtschaftlichen Verarbeitung und im Einzelhandel verliert der Tante-Emma-Vorwand schnell an Bedeutung. Das größte Lebensmittelunternehmen des Landes ist PepsiCo; Es besitzt Rice-A-Roni, Sabra, Rold Gold, Doritos, Gatorade und Quaker Oats.

Man könnte meinen, dass die Dinge im Kapitalismus so funktionieren, aber die US-Landwirtschaft ist alles andere als kapitalistisch. Seit der Depression hat die Regierung die Agrarwirtschaft aggressiv gesteuert, indem sie das Angebot auf verschiedene Weise begrenzte, die Nachfrage ankurbelte und die Preise stabilisierte. „Wenn es um die Landwirtschaft geht, gibt es so etwas wie den freien Markt nicht“, erklärte der Chef des Nahrungsmittelverarbeitungs- und -beschaffungskonzerns Archer Daniels Midland 1995. Der Gesamteffekt der Regierungspolitik war zweifellos eine Begünstigung große Firmen wie seine.

Als die Konglomerate wuchsen, wurden die meisten Landwirte und Landarbeiter verdrängt. In den Jahren seit „American Gothic“ sind mehr als zwei Drittel der Bauernhöfe des Landes verschwunden und Dutzende Millionen Menschen sind in die Städte abgewandert. Besonders hart traf es schwarze Farmen. Im Jahr 1920 gab es fast eine Million davon; jetzt sind es nicht einmal fünfunddreißigtausend.

Die Kleinbauern, die blieben, waren mit ihren eigenen Schwierigkeiten konfrontiert. Als Bob Dylan 1985 bei einem Live-Aid-Konzert zugunsten der Opfer der Hungersnot in Äthiopien auftrat, fragte er sich, ob ein Teil des Geldes gespart werden könnte, um verschuldete Kleinbauern in seinem eigenen Land zu unterstützen. Das war nicht möglich, aber Willie Nelson und andere starteten ein jährliches Benefizkonzert namens Farm Aid, bei dem Landwirte als Wohltätigkeitsfälle behandelt wurden. Farm Aid begann während eines Abschwungs, der sogenannten Agrarkrise, und es gibt es auch fast vierzig Jahre später immer noch. Kleinbauern stecken schon so lange in der Krise, stellt Conn fest, dass das Wort „Krise“ – das eine Abweichung von der Norm andeutet – seine Bedeutung verloren hat.