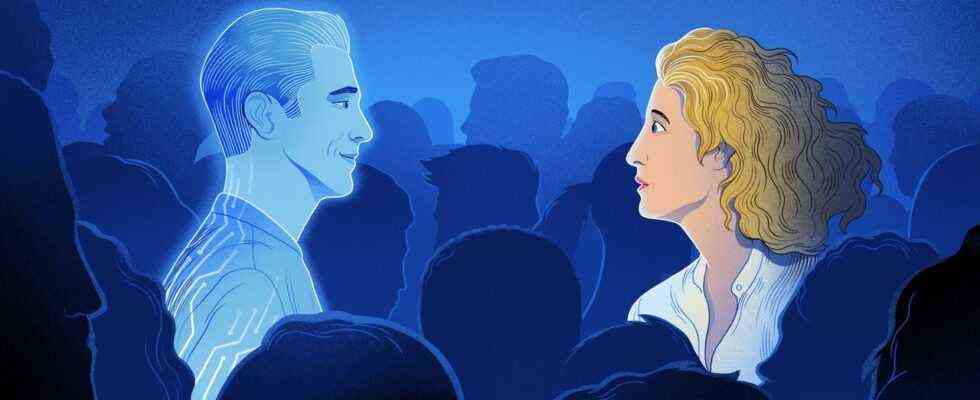

Erlauben Sie mir, Tom vorzustellen. Sie werden ihn mögen. Tom ist gutaussehend und schlank, mit einem diskreten Gespür für Kleidung und all den sozialen Anmut, aber was wirklich zählt, ist, dass er nett ist. Freundlichkeit ist nicht zu schlagen. Er wird Sie nicht nerven oder langweilen, und so genau wird er Ihre Bedürfnisse erfüllen, was auch immer sie sind, so dass es so aussieht, als hätte er im Voraus verstanden, was sie sein würden. Und habe ich erwähnt, dass er viel weiß? Wie in, alles? Zusammenfassend ist Tom ein ziemlicher Kerl. Wenn Sie wählerisch oder geradezu unhöflich sein möchten, könnten Sie darauf hinweisen, dass er ein Roboter ist, aber hey: Niemand ist perfekt.

Tom wird von Dan Stevens in „I’m Your Man“ gespielt, einer neuen deutschen Komödie der Regisseurin Maria Schrader. Es wird kein Datum angegeben, aber die Einstellung scheint die nahe Zukunft zu sein. Es sieht aus wie heute, nur sauberer – an sich schon ein guter Witz, wenn man bedenkt, dass uns als Kinobesucher eingetrichtert wurde, dass die kommende Welt dystopisch schrecklich sein wird. Doch hier stehen wir in und um Berlin meist bei gesegnetem Sonnenschein. Die Straßen sind so leer, dass wir uns fragen, ob und wie die Bevölkerung ausgedünnt wurde, obwohl wir kein Flüstern einer Katastrophe hören.

Nirgendwo ist es so filigraner als das Pergamonmuseum, die stattliche Sammlung von Antiquitäten und archäologischen Schätzen. Zu den ansässigen Experten gehört Alma (Maren Eggert), eine Spezialistin für sumerische Keilschrift, die kurz vor dem Abschluss eines dreijährigen Projekts steht; es ist bezeichnend, dass der erste Riss in ihrem normalerweise kühlen und gefassten Auftreten nicht durch privates Unwohlsein verursacht wird, sondern durch die pulverisierende Nachricht, dass ein anderer Forscher auf demselben Gebiet sie geschlagen hat.

Inzwischen wurde Alma von ihrem Vorgesetzten Roger (Falilou Seck), der in einer Ethikkommission sitzt, gebeten, bei einem separaten Vorhaben zu beraten. Das hat nichts mit ihrem Studium zu tun, sondern damit, dass sie ledig und kinderlos ist. Sie muss einen bestimmten Androiden treffen, ihn in ihre Wohnung bringen, drei Wochen bei ihm leben und ihre Ergebnisse vorlegen. Auf der Grundlage solcher Beweise werden wichtige Entscheidungen getroffen: „Ob diese Dinge heiraten, arbeiten, Pässe, Menschenrechte oder teilweise Menschenrechte bekommen“, sagt Roger zu Alma. Tom ist ihr Ding.

Dies ist kein Film, der sich bemüht, die Punkte in unserem Namen zu verbinden. Stattdessen lädt Schrader uns ein, gewisse Dinge auf Vertrauen zu nehmen. Es liegt an uns zu akzeptieren, dass es Androiden gibt; Die Frage ist nicht, wie sie geschaffen wurden, sondern wie sie so programmiert werden können, dass sie unseren Bedürfnissen dienen und was ein solcher Dienst, zum Guten oder zum Schlechten, mit uns tun könnte. Die Spezialeffekte sind daher spektakulär gering – eine Handvoll Hologramme, kurz vor dem Start. Nur einmal erleidet Tom einen Moment der Fehlfunktion, als sein Kopf immer wieder zur Seite ruckt und er bei den Worten „Ich bin. Ich bin.” An diesem Punkt werden alle geheimen Cartesianer im Kino vor unerträglicher Freude ohnmächtig und müssen mit einem Spritzer Mountain Dew wiederbelebt werden.

Tom ist auf einer Mission und erklärt Alma, dass „mein Algorithmus entwickelt wurde, um dich glücklich zu machen“. Groß. Kein Wunder, dass die meisten seiner Tricks scheitern. Er zitiert Rilke; er macht Alma ein üppiges Frühstück, das sie nicht will; und er lässt ihr ein schäumendes Bad ein, das von Kerzen angezündet und mit Rosenblättern übersät ist, mit der Begründung, dass „93 Prozent der deutschen Frauen davon träumen“. Alma, die fest zu den anderen sieben Prozent gehört, ist ungerührt, obwohl es eine rührende Coda gibt, in der Tom allein liegt und in der Badewanne badet, als ob er den Begriff des Sinnesvergnügens beurteilen würde. Streng genommen hat er keine eigenen Wünsche, lässt sich aber nicht beirren. „Ich benehme mich wie ein Mensch, der Dinge will“, erklärt er. Könnte das Schmieden von Gefühlen sozusagen ein Gespenst in der Maschine heraufbeschwören?

Wir bewegen uns hier kaum auf unbekanntem Terrain. Wohlmeinende oder pflichtbewusste Androiden haben unsere Bildschirme schon einmal überquert. Betrachten Sie Jude Law als den Gigolo in „AI“ (2001), Lance Henriksen als den ironisch heroischen Bischof in „Aliens“ (1986) – „Ich mag synthetisch sein, aber ich bin nicht dumm“ – und die meisten Tom-like von alle, John Malkovich als blonder Cyber-Freund in „Making Mr. Right“ (1987). Niemals jedoch wurde die Entwicklung eines Automaten mit der umfassenden Anmut und dem Witz dargestellt, die Dan Stevens, der gut Deutsch mit leicht britischem Akzent spricht, in „I’m Your Man“ einbringt. Sehenswert ist das Ganze schon für die Szene, in der sich Tom, steif auf einer Couch sitzend und merkt, dass der Anlass mehr Entspannung erfordert, sich zurücklehnt und die Beine übereinander schlägt; indem er den Positionswechsel um eine Sekunde verzögert, erlaubt uns Stevens, Toms Betriebssystem bei der Arbeit zu sehen. Beachten Sie auch, wie er beiseiteschaut und für verbesserte Gedanken innehält, wenn neue Daten verarbeitet werden müssen. Als Alma später beschreibt, wie es sich anfühlt, einen Orgasmus zu haben, blicken Toms Augen von einem überirdischen Blau ins Leere und blinzeln kaum, als ob er über ein grenzenloses Geheimnis nachdenke.

Wie Fans von „Groundhog Day“ (1993) und jedem, der Stanley Cavells Diskussion über Screwball-Juwelen wie „Bringing Up Baby“ (1938) gelesen hat, schon seit langem klar ist, ist es eher Komödie als Tragödie richtige Spielwiese für philosophische Vorschläge. Hören Sie, wie Tom in Schraders Film auf Spott über seine Selbstbeherrschung reagiert. „Wenn es angemessen erscheint, könnte ich so etwas wie Wut zeigen“, sagt er und fügt hinzu: „Oder sogar wütend werden. Ich habe den Unterschied nie verstanden.“ Wir sehen einem Schauspieler zu, der einen Humanoiden spielt, der einen Menschen spielt, und wie bei der Erziehung eines sterblichen Kindes ist nichts lustiger oder bewegender als der Anblick von jemandem, der lernt, wie man sein soll. In Bezug auf Weisheit, im Gegensatz zu Wissen, ist Tom ein Baby, das sich selbst erziehen muss.

Ist “I’m Your Man” angesichts all dieser schweren Ideen immer noch leicht genug, um sich als Rom-Com zu qualifizieren? Ja, aber nur knapp. Als Alma liefert Eggert ein überzeugendes Porträt eines emotionalen Skeptikers, der davon überzeugt werden muss, dass sich das Glück doch lohnen könnte. Die Handlung, die um Toms Begegnungen mit Almas Kollegen, Freunden und Verwandten – und vor allem ihrem neugierigen Ex – strukturiert ist, ist so ruhig und anti-hektisch wie sie, doch man spürt eine zunehmende Dynamik und das damit verbundene echte Frau und dieser unwirkliche Mann fühlt sich so romantisch unvermeidlich wie logisch absurd. Gegen Ende verweist Tom auf die Möglichkeit, dass er in „die Fabrik“ (einen Ort, den wir nie sehen) zurückgebracht werden, und versucht Alma zu trösten, indem er sagt: „Das ist ein Vorteil, wenn man nicht am Leben ist. Du kannst auch nicht sterben.“ Sie ist entsetzt über die Aussicht auf seine Auslöschung, und wir sind es auch, und unser Entsetzen beweist, dass der Film wie der Roboter seine Aufgabe erfüllt hat. Es lebt!

Wenn Sie einen Fernsehfilm von 1990 mit dem Titel „Fall from Grace“ irgendwie verpasst haben, in dem der angeschlagene Fernsehevangelist Jim Bakker von Kevin Spacey gespielt wurde, überbringe ich Ihnen eine frohe Botschaft. Eine weitere Geschichte über Jim und seine schüchterne, pensionierte Frau Tammy Faye – Verfechter des glaubensbasierten Rundfunks in den siebziger und achtziger Jahren, die ein Vermögen ernteten und viel davon auf sich selbst säten – liegt vor uns. „The Eyes of Tammy Faye“ unter der Regie von Michael Showalter, spielt Andrew Garfield als Jim Bakker und Jessica Chastain sowie Make-up-Fässer als seine andere Hälfte. Wohlgemerkt, es ist schwer, sich Tammy Faye als die Hälfte von allem vorzustellen. Nach vorsichtiger Schätzung verbraucht sie vier Fünftel des dramatischen Sauerstoffs im Film.

Showalter führt uns kurz zurück zu Tammy Fayes bescheidenen Ursprüngen in International Falls, Minnesota. Wir sehen, wie sie als junges Mädchen von den pfingstlichen Rasereien in ihrer örtlichen hüttengroßen Kirche erstaunt und von ihrer hartnäckigen Mutter Rachel (Cherry Jones) am Esstisch zum Weinen gebracht wird. „Hören Sie auf, aufzutreten“, sagt Rachel und wirft damit die Frage auf, die sich durch den Film ziehen wird: Sind Tammy Fayes Tränen – oder später ihr Lobschrei des Allmächtigen und ihre dringenden Bitten um Telefonspenden – echt oder angenommen? Kann sie selbst den Unterschied erkennen?

Die Frage wurde für viele Zuschauer geklärt, als Jim 1989 wegen mehrfachen Betrugs ins Gefängnis kam und seine Frau in die Wildnis geworfen wurde. Doch der Film brennt, und während Jim zu einer kleinen und jammernden Gestalt schrumpft, schwillt Tammy Faye zu einem großartigen amerikanischen Hybriden an, sowohl räuberisch als auch fromm und so unerbittlich aufrichtig, dass jede Aufregung um Betrug mit Füßen getreten wird. Ihre Augen, eingezäunt mit eisernen Wimpern, verfügen über die Herrlichkeit des Kommens des Herrn gesehen, und wage es nicht, etwas anderes zu sagen.

Jones ist so beeindruckend wie eh und je, und Vincent D’Onofrio gibt eine düstere und fesselnde Darstellung von Jerry Falwell, dem Baptisten Savonarola, der nicht zögert, die Bakkers für ihre Sünden niederzureißen. Aber das ist Chastains Film, durch und durch. Sie singt ihre Lungen aus; sie spielt mit Puppen zum Wohle der angehenden Gläubigen; sie bricht in ein hexenhaftes Kichern aus, wenn es nichts zu lachen gibt; und sie trotzt einer immer furchterregenderen Abfolge von Perücken und beweist damit, dass das, was ihren Charakter am Laufen hält – abgesehen von der offensichtlichen Mischung aus Lippenstift, Pelzmänteln, Ativan, Diet Coke und Gott – die seltsame Kraft des wirklich Unverschämten ist. Und die größte Überraschung in diesem Karneval der Reißenden? Ein Interview im Live-Fernsehen mit einem jungen Schwulen, der Aids, dem Tammy Faye, die den Zorn von Falwell und seinen Truppen riskiert, ihre uneingeschränkte Liebe anbietet. Selbst die verspotttesten Seelen können ab und zu das Richtige tun. ♦