FORTUNE’S BAZAAR: Die Entstehung Hongkongsvon Vaudine England

Ich liebe jedes Wort von „A Tale of Two Cities“. Die Geschichte, die Charaktere, „das ist viel, viel besseres, was ich mache“ – alles so dramatisch und herzzerreißend. Ich wünschte nur, Charles Dickens hätte sich einen anderen Titel ausgedacht. Ja, es ist großartig, diese T-Shirts sind wie in einer Reihe aufgereiht; Aber in den etwa 160 Jahren seit seiner Veröffentlichung ist „Eine Geschichte aus zwei Städten“ zur bevorzugten Metapher für Reden- und Meinungsschreiber für die Ungerechtigkeiten einer bestimmten Stadt geworden.

Jeden Leider hatte die Stadt zu jedem Zeitalter ihre Besitzenden und Besitzlosen, ihre dreckigen Reichen und ihre verzweifelten Armen, und die Spaltungen können von da an endlos weitergehen. Städte können auch schwarz und weiß, männlich und weiblich, grün und konkret und – die stille Annahme bei all diesen Binärdateien – gut und schlecht sein, wie auch immer diese Begriffe definiert werden. Die Konzentration auf Spaltungen blockiert jedoch konstruktive Überlegungen über Städte, denn dazwischen findet die Arbeit statt, gesunde Städte zu schaffen und zu erhalten.

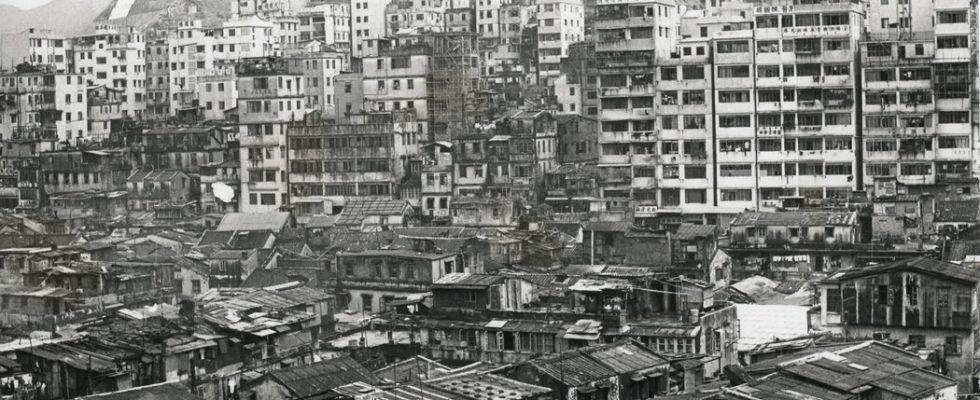

„Fortune’s Bazaar: The Making of Hong Kong“ des Journalisten Vaudine England lehnt den Ansatz der Geschichte von zwei Städten ausdrücklich ab, und das macht ihn so aufschlussreich. Das ist keine leichte Leistung des Autors, wenn man bedenkt, wie leicht sich die Geschichte Hongkongs für dieses Gerät eignet: Von 1841, als einer Legende nach ein Seemann namens Mohammed Arab am Possession Point den Union Jack hisste, bis zur Machtübernahme durch China 1997 lebten die britischen Kolonialherren hoch oben auf dem Victoria Peak auf Hong Kong Island, während unten ihre chinesischen Untertanen die Temple Street bevölkerten und in die Walled City in Kowloon drängten. Oben Bridge und Tennis; unten: Mahjong. Und irgendwie, so die Geschichte, wurde Hongkong zum größten Handelshafen Asiens, obwohl nur wenige Einwohner sowohl Englisch als auch Kantonesisch sprachen.

Nur dass einige das taten, normalerweise zusammen mit ein paar weiteren Sprachen, und wie England überzeugend zeigt, waren diejenigen, die Welten überbrückt haben, nicht nur für den Erfolg Hongkongs, sondern auch für seine Existenz als globale Hafenstadt verantwortlich. „Ohne die Menschen dazwischen“, schreibt sie, „hätte Hongkong einfach nicht funktionieren können und hätte auch nicht funktioniert.“ Mit der britischen Kolonialisierung kamen Händler aus Ländern wie Armenien, Portugal, Indien und den Philippinen. Sie praktizierten Religionen wie den Islam, das Judentum und den Zoroastrismus und gründeten Unternehmen, Kultstätten und Familien. Diese Einwanderer vereinten ihre Interessen durch berufliche Partnerschaften und interethnische Ehen, und das Ergebnis war ein Großteil der institutionellen Grundlage der Stadt. Die Docklands, die Börse, die Universität Hongkong, viele der erfolgreichen Unternehmen der Stadt und sogar der Jockey Club gingen alle aus der Allianz zwischen Sir Paul Chater aus Kalkutta, einem Mitglied der „indisch-armenischen Aristokratie“; Sir Hormusjee Nowrojee Mody, ein indischer Parsi-Geschäftsmann; und der chinesische Geschäftsmann Li Sing. Die Briten haben vielleicht die Regeln geschrieben, die Chinesen stellten vielleicht den größten Teil der Bevölkerung, aber es war die Kombination von Ideen, Geld und Entschlossenheit von vielen verschiedenen Einwandererfamilien, die die Hauptstadtnetzwerke Hongkongs aufbaute.

England erklärt, dass die Ursprünge dieses Buches mit ihrem sympathischen Interesse an den Eurasiern der Stadt begannen, ein Begriff, der historisch den Kindern westlicher und asiatischer Eltern vorbehalten war und der die spezifischere Herkunft so vieler Hongkonger verdeckt. England führt das Thema der interrassischen Kopplung in die historischen Aufzeichnungen ein, und zwar in einer Zeit, in der Peking versucht, einer Kreuzungsstadt, die – manchmal im wahrsten Sinne des Wortes – von Netzwerken von Hongkongern angetrieben wird, die diese Identität nicht teilen, die chinesische Identität einzuprägen. Eine umfassende Geschichte von Steve Tsang schafft es, mit nur einem flüchtigen Blick auf diese Bevölkerung vorbeizukommen; während Louisa Lim, selbst halb Engländerin und halb Chinesin, in ihrem fesselnden „Indelible City“ nach einer Identität Hongkongs jenseits der britisch-chinesischen Binärstruktur sucht, sich jedoch mehr auf die Selbstauslöschung der eurasischen Gemeinschaft innerhalb der Stadt als auf die bedeutende Rolle konzentriert es hatte bei der Schaffung. Und koloniale Literatur ist selten freundlich zu den Menschen dazwischen. Obwohl Jan Morris‘ elegische Lobrede auf die britische Herrschaft, die geschrieben wurde, bevor Großbritannien Hongkong an China zurückgab, die Szene eindrucksvoller inszeniert als Englands Buch, bemerkt Morris nur die „heftigste unternehmerische Energie“ von „Privatbürgern“ wie Chater und dem im Irak geborenen Elektrizitätsunternehmen Spross Ellis Kadoorie, über die sie umgebenden Gemeinden wird kaum etwas gesagt.

Stattdessen begrüßt England Hongkongs „sich verändernde Beduinen-Bevölkerung“ und bietet lebendige, verwirrende und manchmal sogar inspirierende Geschichten über Eurasier und andere. Ihre Geschichten erforschen menschliche Wahrheiten über Städte jenseits von Schifffahrtsstatistiken und Depeschen des Auswärtigen Amtes. Diese Geschichten sind zwar chaotisch; voll von mehreren Ehepartnern, Patchwork-Familien, Bordellen und „geschützten Frauen“, die, wie England schreibt, „mehr waren, als nur ‚gehalten‘ zu werden“. Aber England versteht sowohl Sexarbeit als auch Ehe als mögliche Formen der Entscheidungsfreiheit für lebende Frauen im 19. Jahrhundert in einer Gesellschaft, die sie als Eigentum betrachtete. Beispielsweise haben die vier halb chinesischen, halb spanischen Lam-Schwestern durch ihre Ehen und Affären geschickt einen multireligiösen Clan aus Portugiesen, Amerikanern und Malaysiern zusammengestellt. Mohammed Arab kümmerte und versorgte alle Kinder, die er mit zwei Frauen, einer Araberin und einer Malaysierin, und einer chinesischen Geliebten hatte; Nach seinem Tod unterstützte eine Frau den Sohn der Herrin finanziell. Ng Akew, die „beschützte Frau“, die mehrere Kinder mit dem prominenten Schiffskapitän aus Neuengland, James Bridges Endicott, hatte, nutzte ihre Beziehung, um ihr eigenes Unternehmen aufzubauen, und als er schließlich eine Engländerin heiratete, hinterließ er Ng wertvolle Besitztümer, die ihren Reichtum besiegelten. England lässt klugerweise jede Möglichkeit einer Romantik zwischen den Zeilen; Dies sind Zeugnisse der Beständigkeit und des Überlebens und vielleicht auch der Liebe.

Trotz ihrer Schattenpräsenz in der Geschichte waren die Eurasier in Hongkong kein Geheimnis. Obwohl die meisten Mischehen in der Unter- und Mittelschicht stattfanden, gründete die britische Kolonialregierung 1862 die Central School mit dem Ziel, eine „verwestlichte lokale Elite“ zu schaffen. Die Schule brachte den mächtigsten Hongkonger Eurasier seiner Zeit hervor, Sir Robert Ho Tung, den Sohn des niederländischen Geschäftsmanns Mozes Bosman und einer Chinesin, die nur als Sze bekannt war. Als Bosman um 1870 die Familie verließ, identifizierte sich sein ältester Sohn Ho Tung trotz seiner blauen Augen und anderer gemischter Gesichtszüge als Chinese und baute mit seinen Brüdern das größte Vermögen in Hongkong auf. England dokumentiert auch die entscheidende Rolle der Eurasier während der Schlacht um Hongkong im Zweiten Weltkrieg und der anschließenden japanischen Besatzung.

Da sich in diesem Buch im Laufe der Zeit so viele Namen und Familien überschneiden und es keine zentrale Erzählung eines einzelnen Clans oder einer einzigen Institution gibt, die die Dinge zusammenhält, kann uns die Vollständigkeit Englands manchmal zu den brüchigen Außenzweigen der Genealogie führen. Sie ersetzt die dürftige Metapher des Schmelztiegels durch eine andere altmodische Metapher, die jedem New Yorker aus den Jahren von Bürgermeister David Dinkins vertraut ist: das Mosaik. Aber dieses Buch ist ein Beweis für eine dritte und bessere Metapher für einen Ort wie Hongkong, etwas Molekulares: Was wie Chaos aussieht, ist in Wirklichkeit eine Gruppe verbundener Menschen, die aufeinanderprallen, Kapital austauschen, Strukturen aufbauen und wieder abreißen. „Fortune’s Bazaar“ zeigt, dass Städte nicht aus Nullsummenspielen und politischer Theorie aufgebaut sind, sondern aus Generationen menschlicher Interaktionen, die sich den Wir-und-sie-Formeln entziehen.

Thomas Dyja ist der Autor von „New York, New York, New York: Four Decades of Success, Excess, and Transformation“; und von „Die dritte Küste: Als Chicago den amerikanischen Traum baute.“

FORTUNE’S BAZAAR: Die Entstehung Hongkongs | Von Vaudine England | 358 S. | Schreiber | 35 $