Als Mathilde Jahre später an der Reihe ist, Amines kleine Schwester Selma zu bitten, sich einem konventionellen, lieblosen Leben zu unterziehen, das sie nicht will, fragt sich Mathilde, wie sie zu dieser Art von Frau geworden ist: „die Art, die andere dazu ermutigt, zu sein“ vernünftig, aufzugeben, Anständigkeit dem Glück vorzuziehen.“ Ist diese Veränderung bei Mathilde ein Zeichen der Assimilation, ein Überlebensinstinkt, eine resignierte Unterwerfung? Oder setzt Mathilde ihr Recht auf die von ihr adoptierte marokkanische Heimat ein, indem sie den Anspruch wahrnimmt, der sich aus dem Erlernen einer fremden Lebensweise ergibt? Wie Fatima Mernissi, die marokkanische feministische Wissenschaftlerin, einmal sagte: „Es gibt nur einen Weg, mit dem Fremden in Kontakt zu treten, man kann ihn erschießen oder versuchen, ihn zu dominieren, indem man seine eigene Kultur versteht, und nur so kann man gewinnen.“

Schon früh beschließt Mathilde, zu ihrem ersten Ramadan zu fasten, und „ihr Mann war dankbar für diesen Respekt vor ihren Riten“. Doch allmählich fühlt sie sich „ein Schatten, ein namenloses, geschlechtsloses, altersloses Wesen“ zu werden und tadelt Amine in Bezug auf ihre Tochter: „Sag mir nicht, dass du Aïcha als unterwürfige Frau erziehen willst!“ Schnell weist sie darauf hin, dass die marokkanischen Nationalisten selbst „eine direkte Verbindung zwischen dem Wunsch nach Unabhängigkeit und der Notwendigkeit der Emanzipation der Frauen herstellen“. Immerhin, erinnert sie ihn, sei seine Tochter zu Ehren von Lalla Aïcha benannt worden, der Tochter des Sultans, einer feurigen Frauenrechtlerin.

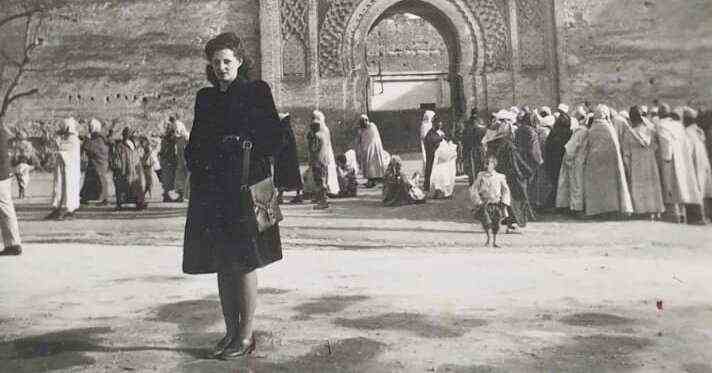

Der fragmentarische Charakter des Romans, wie gebrochenes Licht, ermöglicht uns mehrere Einstiegspunkte in das Leben der Charaktere. In ihren frühen Briefen an Irène – ihre „autoritäre Schwester, die sie immer wie ein Kind behandelt und oft gerne öffentlich gedemütigt hat“ – verbirgt Mathilde ihre Entfremdung und Entfremdung, erfindet Abenteuer und Exotik, um zur Heldin ihrer eigenen Geschichte zu werden. Beim Friseur erleidet ihre interrassische Beziehung gnadenlose öffentliche Verspottung („Die weiße Frau und der Finstere. Die Riesin und der Zwerg“). In der Öffentlichkeit strahlt Amine stolz darauf, bereit gewesen zu sein, für Frankreich zu sterben, aber allein würde er „sich in Schweigen verschließen und über seine Feigheit, seinen Verrat an seinem Volk“ grübeln. Eine weiße französische Frau, die zehn Zentimeter größer ist als er, verstärkt nur seine Scham. Aïcha, eine gemischtrassige Außenseiterin, ist ebenfalls isoliert und wird von ihren Altersgenossen gemobbt. Der Krieg verstärkt ihre Ängste, und sie findet Trost in den christlichen Gebeten, die sie in ihrer französischen Schule lernt.

Trotz all ihrer häuslichen Zwietracht haben Amine und Mathilde eine echte Verbindung, wenn es um den nationalistischen Aufstand um sie herum geht: die Angriffe auf die Farmen der französischen Kolonisatoren, die Bildung weißer Verteidigungsorganisationen als Reaktion darauf. „Sie gehörten beide zu einem Lager, das es nicht gab“, schreibt Slimani über ihre gemeinsame Reaktion auf Gewalt, ihr „Mitgefühl sowohl für die Mörder als auch für die Getöteten“.