On se croirait sur une autre planète. Les animaux des Galapagos n’ont aucun instinct de fuite, même face aux êtres humains ! Dans cet archipel du Pacifique, il est possible de nager parmi des otaries curieuses, de suivre à quatre pattes de gigantesques tortues, ou encore de prendre le soleil en compagnie de mini-dinosaures. Ces Îles Enchantées, décrites par l’écrivain Herman Melville, qui était passé par là en 1841, constituent un Éden pour des créatures qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Protégée par un parc national sur 95 % de sa surface, cette précieuse arche de Noé fut le tout premier site désigné Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, en 1978.

Lorsque le parc fut créé, en 1959, on ne comptait gère plus de 2.000 personnes sur les 3 % du territoire autorisés au peuplement. L’idée des naturalistes était alors de consacrer l’archipel à la science. Le gouvernement de l’Équateur, pour sa part, y vit l’occasion de le coloniser. Pour l’intégrer au pays, il fallait y attirer plus d’habitants. Et quel meilleur pourvoyeur d’emplois que le tourisme ? Résultat : avec plus de 40.000 habitants toujours confinés sur la même surface, la pression démographique oblige le gouvernement à faire machine arrière. Une loi interdit désormais à quiconque de venir s’installer aux Galapagos. Quant au tourisme, plus élitiste, il se cantonne à l’exploration des îles sur des bateaux très contrôlés.

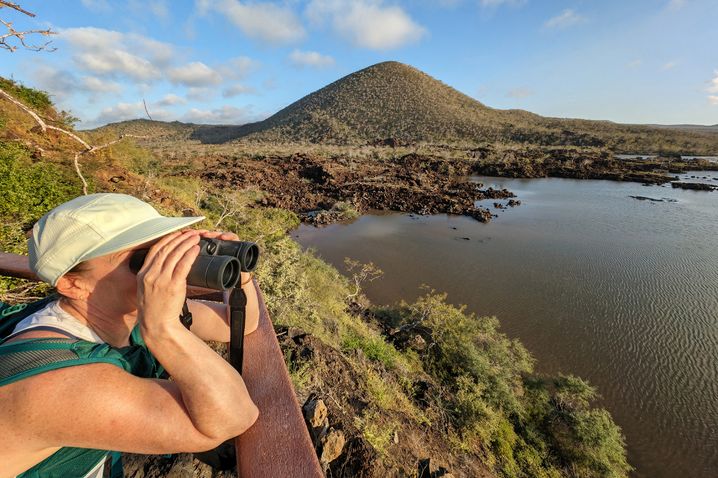

Quatre-vingt-dix navires commerciaux sont autorisés à mener des expéditions dans les Galapagos, avec un maximum de 100 passagers à bord. Le Santa Cruz II opéré par la compagnie Hurtigruten en fait partie. Son capitaine, Christian Cuvi Rinsche, connaît sur le bout des doigts cette région qu’il écume depuis plus de vingt ans. « Mais mon expérience ne m’autorise pas à improviser, annonce-t-il dès le début de la croisière. Notre itinéraire sera donc scrupuleusement respecté. » En effet, afin de minimiser l’impact du tourisme sur les îles, chaque bateau se voit attribuer une liste de sites pour l’année. Et dépourvus de tout aménagement, ces derniers sont parfois difficiles d’accès.

Seuls cinquante-quatre sites, représentant moins de 1 % du parc national, peuvent recevoir des visiteurs, dont le nombre est soumis à des quotas. Par ailleurs, les descentes à terre sont obligatoirement encadrées par un guide et font l’objet d’importantes restrictions. Missionné par le gouvernement, le chef d’expédition Ramiro Tomala fait aussi office de Ranger à bord. Chaque escale du Santa Cruz II lui donne l’occasion de rappeler des règles strictes de biosécurité : « S’il est bien sûr interdit de toucher la faune et la flore, il est aussi défendu de s’asseoir ou de prélever quoi que ce soit. Nous ne sommes ici que pour observer la nature. Ne laissons aucune trace de notre passage ! »

En marge de l’Histoire

En 1535, l’espagnol Tomas de Berlanga, évêque de Panama et envoyé de Charles Quint, leva l’ancre à destination du Pérou. Faute de vent, son bateau dériva vers l’ouest pendant huit jours. C’est donc par hasard qu’il parvint jusqu’à ce groupe d’îles inconnues, où il remarqua « des oiseaux si stupides qu’on peut les ramasser à la main ». Les conquistadores qui explorèrent ensuite ce chaos de rocailles surchauffées et de mares fangeuses s’en désintéressèrent rapidement. Ils n’y trouvèrent aucune trace d’or, mais d’innombrables tortues géantes à la carapace étrangement relevée qu’ils baptisèrent galápagos. C’est à elles que l’archipel doit son nom.

Durant les trois siècles qui suivirent leur découverte, aucun pays ne revendiqua ces îles. Une aubaine pour les pirates et les boucaniers ! La situation stratégique des Galapagos, entre le Pérou et le Mexique, leur permettait de s’y réfugier pour enfouir les trésors dérobés aux galions espagnols. L’extermination des tortues commença avec eux. Les mâles étant beaucoup trop lourds, seules les femelles étaient capturées. Entassées sur le dos dans les cales des bateaux, elles pouvaient survivre plusieurs mois sans eau ni nourriture, fournissant aux pirates une source presque inépuisable de viande fraîche.

Situé sur un « point chaud », à un peu plus de mille kilomètres des côtes de la République d’Équateur, à laquelle il appartient depuis 1832, l’archipel est composé de treize îles principales, dont certaines, comme Fernandina, comptent encore des volcans actifs. Impressionné par ces reliefs dantesques, Herman Melville prit les Galapagos comme cadre de ses premiers récits : « Vous avez devant vous les Îles Enchantées, sévères et calcinées […] Elles paraissaient être sorties à l’instant, en rampant, des fondations du monde. » Le romancier américain, qui s’était engagé comme marin sur un navire baleinier, trouva ici l’inspiration de son chef-d’œuvre Moby-Dick.

Les chasseurs de cachalots remplacèrent les pirates à la fin du XVIIIe siècle. Non contents de décimer les mammifères marins, ceux-là firent également des ravages à terre, en introduisant des centaines de cochons et de chèvres. Sans prédateur, ces animaux lâchés dans la nature ont privé les tortues géantes de nourriture. Quant aux rats, qui débarquent systématiquement avec les humains, c’est aux œufs de reptiles et d’oiseaux qu’ils se sont attaqués. Jusqu’à présent, la faune et la flore des Galapagos ont réussi à se maintenir dans un équilibre précaire. Mais de nouvelles agressions pourraient arriver trop vite et trop nombreuses pour qu’elles puissent y résister.

Un laboratoire à ciel ouvert

Lorsque Charles Darwin y parvint à bord du Beagle, le 15 septembre 1835, l’archipel n’était déjà plus une terre vierge. Âgé de seulement vingt-six ans, le naturaliste avait quitté l’Angleterre depuis quatre ans pour un voyage autour du monde pendant lequel il ne cessa de cogiter aux mystères de la création. Les cinq semaines qu’il passa aux Galapagos lui permirent de bouleverser les anciennes croyances religieuses. Non, Dieu n’a pas tout créé de manière immuable en une semaine ! Vingt-quatre années après son retour, la publication de son ouvrage L’Origine des espèces imposa sa théorie révolutionnaire de l’évolution, basée sur la sélection naturelle.

Sur ces îles volcaniques, la nature s’est introduite sur la pointe des pieds. Le vent et la mer y ont apporté une quantité restreinte de graines. De même, seuls de petits vertébrés terrestres ont pu y parvenir en naufragés, sur des radeaux de feuillages, sans doute charriés jusqu’au large par les fleuves d’Amérique du Sud. Parmi les animaux qui ont effectué cette traversée du continent vers l’archipel, peu ont survécu. Mais ceux qui y sont parvenus ont évolué sous différentes formes, en s’adaptant aux conditions particulières de chaque île.

C’est en observant l’invraisemblable faune locale que Darwin comprit quelles forces étaient aux commandes dans l’évolution du vivant. Premier indice, les curieuses tortues de terre : « Rien qu’à leur forme, on peut dire de quelle île elles viennent ! » Idem pour les pinsons. Darwin a découvert qu’il y en avait autant d’espèces que de milieux, parfois plusieurs par île. Leurs caractères distinctifs et leurs ressemblances montraient que toutes étaient issues d’une espèce pionnière. Il devenait dès lors évident que le phénomène aléatoire des mutations était le moteur de l’évolution. La sélection naturelle, quant à elle, en favorisant la mutation la plus favorable à l’environnement, était son gouvernail.

La fondation Darwin fut créée en même temps que le parc national des Galapagos afin de recenser, étudier et préserver les espèces animales et végétales de l’archipel. Basée sur l’île centrale de Santa Cruz, sa station de recherche est un passage incontournable pour comprendre la fragilité de cet écosystème unique. Une des premières missions de la fondation fut d’aider à la procréation des tortues géantes. Aujourd’hui, elle travaille sur une cinquantaine de projets scientifiques, qui mettent en lumière la rapidité de certains changements et leurs effets en cascade. « Des espèces invasives, comme les ronces, étouffent les essences locales, dont dépendent les insectes, eux-mêmes indispensables aux oiseaux » s’inquiète la directrice Maria Jose Barragan.

Un bestiaire unique au monde

Chaque île des Galapagos possède ses espèces endémiques, qui ont évolué en vase clos. Les tortues géantes sont ainsi réparties en quinze sous-espèces. On estime qu’elles étaient environ 250.000 au XVIIIe siècle. Il n’en reste plus que trente mille, la plupart sur Santa Cruz. Certaines sont tellement vieilles que du lichen pousse sur leur carapace ! L’autre curiosité reptilienne de l’archipel est l’iguane marin. Seul lézard au monde adapté à la plongée, il parvient à rester près d’une heure sous l’eau pour brouter des algues rases. Il fallait qu’à terre une forte pression écologique le contraigne à de telles performances ! Encore un indice étayant la théorie de l’évolution.

Ses cousins terrestres, plus dodus, sont également plus colorés. En robe jaune ou rouge, ils se dandinent parmi les cactus opuntia, dont ils se délectent sur la grande île d’Isabela. On les voit là, cou tendu, attendant qu’un pinson de Darwin vienne picorer leurs parasites. Ah ! Les pinsons… Ils ne sont pas plus gais qu’ailleurs, mais tellement plus ingénieux ! Certains utilisent une brindille pour embrocher des insectes. D’autres creusent des sillons dans la boue pour y canaliser l’eau. Leur bec est fin sur une île, trapu sur une autre, selon que l’environnement leur fournit des fleurs ou de grosses graines. Cette diversité a suggéré à Darwin une idée capitale : « Une seule espèce s’est modifiée en plusieurs pour atteindre des buts différents. »

Les oiseaux sont partout : dans les airs, dans l’eau, sur les rochers, sur les plages. On en dénombre 58 espèces, dont 28 endémiques. Parmi eux, le cormoran aptère a perdu l’usage de ses ailes à force de plonger au pied de son perchoir. Ici encore, le mâle frégate gonfle un jabot flamboyant pour aguicher sa femelle. Quant au fou à pieds bleus, il offre à sa bien-aimée une branchette. Si elle l’accepte, elle la dépose sur leur futur nid d’amour. Pour des raisons évidentes, les oiseaux de mer sont plus nombreux et divers que les terrestres. Il en va de même pour les mammifères : sur les rivages, on aperçoit des mâles otaries sermonnant leur harem, tandis qu’au large croisent des armadas d’orques et de baleines.

La flore n’est pas en reste. Sur les 875 sortes de plantes recensées, 228 n’existent qu’ici, comme le scalesia, un cousin géant de nos marguerites. Mais il y a aussi les espèces exotiques introduites accidentellement. On dénombre aujourd’hui 500 variétés végétales, qui n’existaient pas sur l’archipel à l’époque de Darwin, et qui font planer une grande menace sur sa biodiversité. Aussi isolées qu’elles soient, les Galapagos sont enfin exposées aux conséquences du dérèglement climatique. Les hasards de l’évolution pourront-ils remettre de l’ordre dans le chaos écologique provoqué par l’Homme ? Celles qui nous ont permis de comprendre la sélection naturelle pourraient bientôt nous montrer ce que l’avenir nous réserve.